▼探す

▼情報収集する&学ぶ

- 人事ポータルサイト【HRpro】

- 連載・対談

- 連載・コラム一覧

- 雇用管理・賃金

雇用管理・賃金の連載・コラム一覧

| フリーワード | 指定なし |

|---|---|

| ジャンル |

雇用管理・賃金

|

-

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務「退職勧奨」と「解雇」は何が違う? トラブルを防ぎ円満に「退職勧奨」を行うためのポイント

「退職勧奨」と「解雇」は全く別のものです。退職勧奨は“労使の合意による退職”であって、“会社からの一方的な労働契約の解約”である解雇とは違います。解雇が最終手段とするならば、退職勧奨はその前に検討する...

2024/08/20

雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務「社会保険・労働保険の電子申請」で日々の手続きをより楽に! 導入に必要なものを解説

皆さんの会社では、社会保険・労働保険の手続きに、電子申請を利用していますか。「使い始めるまでの準備が大変そう」、「使い方が難しそう」のようなイメージから、最初の1歩が踏み出せない方も少なくないように見...

2024/08/08

雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務2024年4月より「労働条件の明示事項」が追加に。“有期雇用労働者の雇止め”が「解雇」と判断される場合は?

2024年4月に「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」が改正となり、『労働条件の明示事項』が追加になりました。これによると、会社側は有期雇用労働者に対して、たとえば...

2024/08/07

雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務従業員に「住居」を提供した場合、社会保険料負担は変わるのか?

福利厚生施策の一環で、企業が従業員に社宅などの住居を提供することがある。従業員のエンゲージメントを高めたいとの考えから、社宅制度の導入に乗り出すケースも少なくないようだ。ところで、従業員に社宅などを提...

2024/08/06

雇用管理・賃金 福利厚生・安全衛生 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「36協定」とは? 残業時間の上限や特別条項、届け出の新様式などを解説

法定労働時間を超えた労働(残業)や休日労働を従業員に命じたい場合、あらかじめ労働者の代表と会社の間で「36協定」を締結し、所轄の労働基準監督署に提出しておく必要がある。「36協定」なしに基準を超えた残...

2024/08/05

雇用管理・賃金 福利厚生・安全衛生 人事・労務全般・その他 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「雇用保険」とは? 給付の種類や加入条件、保険料の計算方法を解説

失業や休業などの理由で就労できない労働者の生活を守るとともに、再就職を促進するための制度として位置づけられている「雇用保険」。実は、その加入対象となるには、一定の条件を満たす必要がある。また、雇用保険...

2024/07/31

雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務「社会保険料」の種類は多岐にわたる。給与計算における「各種保険料の正しい計算方法」を解説

社会保険料には、一般的に「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」、「労災保険料」などがあり、給与の重要な計算の一つです。これらは「健康保険法」、「厚生年金保険法」、「雇用保険...

2024/07/25

雇用管理・賃金 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務事業運営の妨げとなる有休申請があったらどうする? 年次有給休暇の「時季変更権」と労使トラブル防止策

年次有給休暇を取る権利は、言うまでもなく従業員が持つ「労働基準法」上の権利ですが、企業側にとっては業務運営にかかる人員の配置に関わることであり、業務が適切に運営されるために一番苦労する要素となるため、...

2024/07/23

組織風土 雇用管理・賃金 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務【労働基準監督署(労基署)調査の対応方法 2】「賃金不払い」を指摘されたらどうする? 是正方法と予防方法を解説

2024(令和4)年の労働基準監督署(以下、労基署)の監督指導において、「賃金不払い」と見なされた件数は20,531件でした。対象労働者数は179,643人、不払いの金額は121 億2,316万円にの...

2024/07/03

雇用管理・賃金 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務6月から定額減税を行わない企業は「労働基準法」違反? 減税不備に対する労基署の対応とは

2024年6月、定額減税がいよいよ開始された。しかしながら、必ずしも準備作業に十分な時間を割けた企業ばかりではなく、6月からの減税処理が間に合わなかったというケースもあるかもしれない。ところが、定額減...

2024/06/27

雇用管理・賃金 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務“多様な働き方”に対応するための「給与計算の効率化」のポイントは?

2024年2月20日に公開した「『勤怠管理システム』導入のポイントは? 費用だけではなく“その他のシステム”との連携も要確認」で、“「勤怠管理システム」導入のポイント”をご紹介させていただきました。今...

2024/06/13

雇用管理・賃金 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務【年収の壁・支援強化パッケージ】「企業の配偶者手当の見直し」の実施上のポイントとは

2023年9月27日、厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表された。これは「年収の壁を意識せずに働ける環境づくりの後押し」を目的とした施策で、同年10月から4つの取り組みが開始されている...

2024/06/06

雇用管理・賃金 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説【令和6年度】「業務改善助成金」とは? 変更点と利用時の注意点を解説

国は中小企業や小規模事業者の生産性を向上するために、設備投資に要した費用の一部を負担したり、事業場内最低賃金を引き上げたりするための助成制度を導入している。それが「業務改善助成金」である。助成金として...

2024/05/30

人事制度 雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務【社労士監修】7月提出の標準報酬月額『算定基礎届』、書類の書き方で見落としがちな3つのポイントとは

例年、7月1日から同月10日は、厚生年金・健康保険の新しい保険料額を決定する重要な時期である。標準報酬月額を見直すための『算定基礎届』を提出する法定期間だからだ。『算定基礎届』の提出は年に1度しか発生...

2024/05/30

雇用管理・賃金 -

社長の年金

社長の年金第19回:「離婚」をした社長の年金が減額される仕組みとは

わが国の年金制度には、離婚をすると年金の受け取り額が少なくなる「離婚時の年金分割制度」という仕組みが存在する。企業や組織でトップマネジメントとして高額の役員報酬を得ていたとしても、離婚をすると現役時代...

2024/05/22

雇用管理・賃金 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務【社労士監修】社会保険の算定基礎届は7月提出。「年4回以上の賞与が支給される場合」の書き方をわかりやすく解説

7月は、社会保険の算定基礎届を提出する時期です。毎年作成するものですが、年に一度のため記入方法を忘れがちですし、書き方が異なるケースもあります。今回は、「年4回以上の賞与が支給される場合」の算定基礎届...

2024/05/21

雇用管理・賃金 -

HRの注目ワード徹底解説

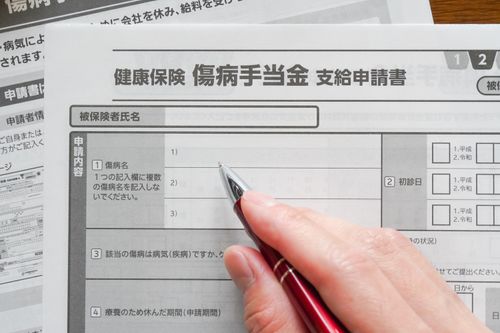

HRの注目ワード徹底解説「傷病手当金」とは? 支給条件ともらえないケースを期間・金額計算と併せて解説

従業員が病気やケガが原因で働くことが難しくなった時に、本人やその家族の生活をどう守るか。人事担当者や経営者にとっても非常に重要なテーマだ。病気やケガで休業せざるを得なくなった際のために設けられている公...

2024/05/13

雇用管理・賃金 福利厚生・安全衛生 人事・労務全般・その他 -

HRの注目ワード徹底解説

HRの注目ワード徹底解説「産休」・「育休」はいつから? 取得条件や期間、手当を徹底解説

出産後も働く女性が増えている昨今、取得する従業員だけでなく企業側も「産休」や「育休」の制度についてきちんと理解しておく必要がある。「産休」や「育休」について、いつから、どんな条件の人が取得できるのか、...

2024/05/10

人事制度 雇用管理・賃金 人事・労務全般・その他 -

社労士が解説する人事と労務

社労士が解説する人事と労務【年収の壁・支援強化パッケージ】「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の具体的な仕組みとは

2023年9月27日、厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表された。これは「年収の壁を意識せずに働ける環境づくりの後押し」を目的とした施策で、同年10月から4つの取り組みが開始されている...

2024/05/09

雇用管理・賃金 -

特別読み切り

特別読み切り2024年10月開始「社会保険の適用拡大」を前に、いま経営者が知りたい「パートの社会保険加入」の歴史を解説

2024(令和6)年10月から従業員数51人以上100人以下の企業でも、一定の短時間労働者に社会保険の加入が義務付けられる。経営者としては、制度変更に関する実務上の詳細は担当部門に任せるとしても、「パ...

2024/04/26

雇用管理・賃金