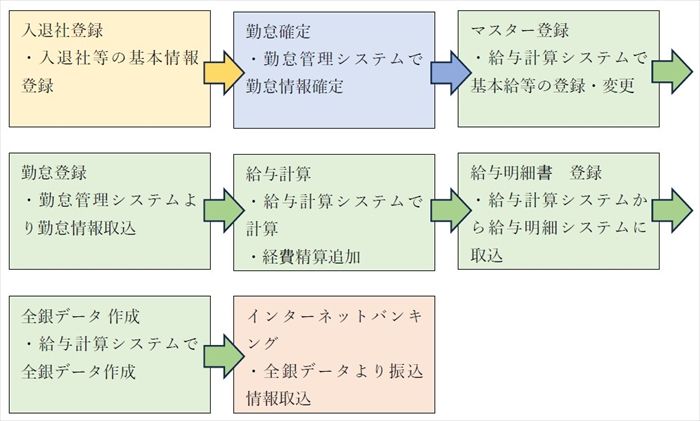

【導入検討時】現在の給与計算の流れを確認

勤怠管理システムを利用する目的は、勤怠管理システムの打刻や申請により勤怠情報を管理し、確定した情報で給与計算を正しく行うことです。給与計算は、毎月、勤怠を締めた日から給与支給日までの限られた期間の中で行う必要があり、また、ミスが許されない重要な業務の一つです。まずは、給与計算の主な流れをまとめてみましょう。

給与計算の主な流れ

●月間60時間以内の時間外労働がある場合

(基本給+役職手当)÷1ヵ月平均所定労働時間数×1.25×普通残業時間(月間60時間以内)

●月間60時間超の時間外労働がある場合

(基本給+役職手当)÷1ヵ月平均所定労働時間数×1.5×普通残業時間(月間60時間超)

●月給制で欠勤、遅刻早退がある場合の控除額

1日当たりの基本給(基本給÷1ヵ月平均所定労働日数)×欠勤日数

1時間当たりの基本給(基本給÷1ヵ月平均所定労働時間数)×遅刻早退の合計時間数

【導入時】給与計算に必要な情報の確認

全員が「一月当たり20日・一日当たり8時間」の場合の月給制の計算であれば、給与計算に必要な勤怠情報も全員分を同じように取り込むことで給与計算できますが、例えば「一月当たり20日・一日当たり7時間」の短時間正社員もいた場合の月給制や時給制の計算になると、給与計算に必要な勤怠情報が異なります。しかしながら、それぞれを給与計算システムに設定することで、勤怠管理システムから勤怠情報を取り込み、必要な情報を基に計算することも可能になります。

●出勤日数(休日出勤日数含む)

●欠勤日数(欠勤+産前産後休業+育児休業+特別休暇(欠勤))

●有給日数(当月有給休暇を取得した日数)

●有給時間 (マスタで設定された所定労働時間、有給時間から計算された有給時間)

●遅早控除時間

●深夜時間

●法定内残業時間(1日8時間以内かつ週40時間以内の残業時間)

●法定内深夜残業時間(1日8時間以内かつ週40時間以内の深夜残業時間)

●普通残業時間(1日8時間超・週40時間超の残業時間)

●深夜残業時間(1日8時間超・週40時間超の深夜残業時間)

●法定休日残業時間

●法定休日深夜残業時間

●有給消化時間

●休日出勤日数

●法定内労働時間(所定労働時間+法定内残業時間+法定内深夜残業時間+有給時間)

給与体系に伴う給与計算に必要な主な勤怠情報(例)

月給制(20日/月・8時間/日【1ヵ月平均所定労働時間数 160時間/月】の場合)

基本給 300,000円+役職手当 20,000円+通勤手当 10,000円=330,000円

遅刻早退1時間の場合

300,000円+20,000円+10,000円-(300,000円÷160時間×1時間)=328,125円

【給与例(2)】

月給制(20日/月・5時間/日【1ヵ月平均所定労働時間数 100時間/月】の場合)

基本給 300,000円+役職手当 20,000円+通勤手当 10,000円=330,000円

遅刻早退1時間の場合

300,000円+20,000円+10,000円-(300,000円÷100時間×1時間)=327,000円

【給与例(3)】

時給制の場合

基本給 2,000円/時間 通勤手当 1,000円/日

出勤3日、法定内労働時間 12時間の場合

2,000円×12時間+1,000日×3日=27,000円

【導入時】「給与計算システム」導入のポイント

上記のように、「多様な働き方」を導入していたとしても、勤怠管理システムから勤怠情報取込し、給与計算システムで計算することで給与計算の効率化を図ることができます。ただし、給与計算システムには「自社の賃金制度をそのまま反映できない」場合や、「希望するような給与計算ができない」場合があり、導入時に苦戦する企業も見られます。そのようなケースでは、可能であればシステム会社にカスタマイズを依頼して、自社の賃金制度を反映させることもあるようですが、カスタマイズ費用やその後のメンテナンスなどが必要になります。

そこで、システム導入をする際に“何を優先するのか“を事前に検討することをお勧めします。給与計算システムの場合は、「自社の賃金制度をどの程度カバーできるのか」、「カバーできない場合に、賃金制度を変更することができるのか」といったことを検討しましょう。

- 1