新賃金制度への移行について必要なこと

まずは、構築した賃金制度が「(I)基本給(職能給等)が、各々の等級のレベルに合わせた賃金幅となっているか。そして、人事考課結果を反映してシステム的に昇給額が決定できるか」、「(II)生活関連手当より業務関連手当を重視して、手当が整理統合されているか」、「(III)賃金制度を社員に明示し、モチベ―ションアップに結びつけられるか」などを確認していきます。そして、次に、現行の賃金制度から新賃金制度に移行させます。移行にあたっては、社員全員に制度全般について丁寧に説明します。そして、調整手当が発生する社員には、不利益変更の法理に配慮して激変緩和措置を講じ、個別の同意を得ておきます。同時に、新賃金制度が不満に結びつかないよう、調整手当を払拭するための業務上の奮起を促す指導をしなければなりません。

新賃金制度への具体的な移行手順

(1)移行格付け

新人事制度への移行に際しては、現在の役職や、仕事のレベルの高さ等を、「等級基準書」及び「フレーム表」に照らして、各社員の新等級を決めます(移行格付け)。また、その結果と根拠を、各社員に説明して納得を得ることが必要です。●新制度への移行格付けの基準

a.現在の各人の役職

b.現在の仕事のレベルの高さ

c.過去の人事考課のレベル

d.勤続年数

e.移行時の賃金額

(2)移行計算

現行の賃金総額を維持するため、現在の月例賃金総額から新手当総額を差し引きし、「仮基本給」を求めます。その「仮基本給」と、社員毎に格付した「等級の基本給」の上下限額を比較します。そして、仮基本給が、格付けした等級の下限に達していない場合は、差額を引き上げます。また、逆に、上限額を超過している場合は、超過額を「調整手当」として支給します。仮基本給が、格付けした等級の上下限額の範囲内にある場合は、仮基本給を「新基本給」とします。

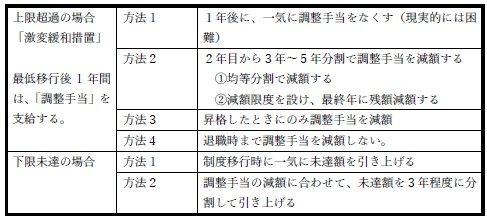

(3)調整方法

上限超過の場合、方法1から2、3、4と緩やかな調整になりますが、会社の実情を勘案し、いずれかに決定します。下限未達の場合は、方法1を選択することが望ましいと言えます。

(4)不利益変更の法理

制度変更等に伴い、個人の賃金水準が下がる場合には、就業規則の不利益変更に相当します。そのため、新しい制度に一気に新水準まで下げることは難しく、激変緩和措置を取る必要があります。争いになった場合には、その変更に「高度の必要性に基づく合理性」が確保されなければ、無効となる場合があります。そのため移行にあたっては、「(I)等級基準書に明示された基準に基づき、社員間の不均衡を整備するものであること」、「(II)総人件費が減ぜず、維持または増加させること」、「(III)特定の社員への不利益を図ったものでないこと」、「(IV)激変緩和措置を可能な限り取ること」、「(V)これらを、社員に丁寧に説明し了解を得るよう努めること」が必要です。

就業規則等の不利益変更における「高度な必要性」に基づいた合理性を判断する基準

●就業規則の変更によって労働者が被る不利益の内容、程度

●使用者側の変更の必要性の内容・程度

●変更後の就業規則の内容自体の相当性

●代償措置その他関連するほかの労働条件の改善状況

●労働組合との交渉の経緯

●ほかの労働組合又はほかの従業員の対応

●同種事項に関するわが国社会における一般的状況

(最高裁第二小法定 平成9年9月28日判決 第四銀行事件)

- 1