従来の保険料免除の原則は「月末に休むとその月の保険料が免除」

そもそも「育児休業期間中の社会保険料免除」とは、育児休業を取得した従業員の厚生年金や健康保険などの保険料納付を免除する制度である。従業員負担分だけでなく、企業負担分の保険料も納付が免除されるため、“労使双方にメリットのある制度”といわれている。この免除制度が開始されたのは、育児休業が全企業で義務化された1995年4月から。その後、免除対象とする保険料や休業の改正を繰り返しながら現在に至っている。

保険料の納付が免除される期間は、原則として「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」と定められている。非常に分かりにくい表現だが、ごく簡単に説明すると「月の末日に育児休業を取得すると、その月の保険料が免除になる」のが、従来からの原則ルールである。

【免除の拡充】“給料の保険料”は「同月中の14日以上の育児休業」であれば免除に

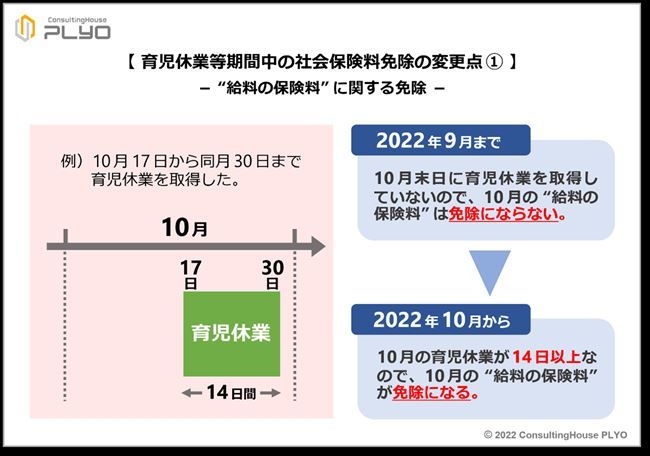

2022年10月からは上記原則を継続した上で、短期間の育児休業を取得した場合の免除ルールが2つ追加されている。1つ目は、「“給料の保険料”は同月中に14日以上の育児休業を取得した場合も免除対象にする」というルールである。育児・介護休業法には、「子供が1歳になるまで従業員は育児休業を取得できる」との旨が明記されている。しかしながら、男性従業員が1年近くも育児休業を取得することは、現実には容易でない。そのため、一般的には「妻の出産に合わせた短期間の休業」を取得する男性が多いようである。

しかしながら、短期間の育児休業を取得した場合、「月の末日に育児休業を取得するとその月の保険料が免除になる」という原則ルールの下では、同じ日数の休業を取得したのにもかかわらず、「休業が月末にかかっているか否か」で社会保険料が免除になるケースとならないケースが発生する。

例えば、「妻の出産に合わせて、10月18日から同月31日までの14日間の育児休業を取得した男性従業員」がいるとする。この場合、10月の末日に休業を取得しているため、従業員の10月の保険料は納付が免除されることになる。ところが、この男性従業員が、1日早い「10月17日から同月30日までの14日間の休業」を取得したらどうだろうか。この場合には10月の末日に休業していないので、保険料の免除は認められないことになる。

このような不合理を一定程度解消するため、2022年10月からは、月末に育児休業を取得していなくても、同じ月内の休業日数が14日以上であれば、その月の“給料の保険料”を免除することとされた。この法改正により、月末にかからない「10月17日から同月30日までの14日間の休業」を取得した後者のケースでも、社会保険料の免除対象になるわけである。

【免除の縮小】“ボーナスの保険料”は「1ヵ月以下の育児休業」では免除不可に

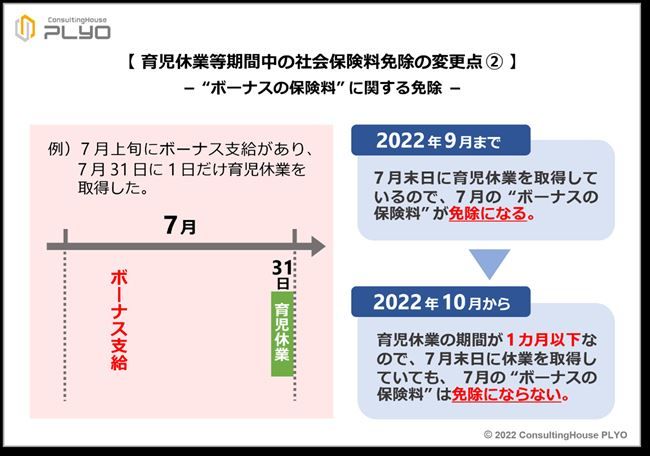

追加されたルールの2つ目は、「“ボーナスの保険料”は育児休業の期間が1ヵ月を超える場合のみを免除対象とする」である。これまで、男性従業員が取得する育児休業は、「妻の出産に合わせた短期間の休業」の他に「ボーナス支給月の末日を含む短期間の休業」が多いといわれてきた。月の末日に育児休業を取得すれば、その月の社会保険料が免除になるため、ボーナス支給月の末日を狙って休業を取得することで、給料だけでなく“ボーナスの保険料”も納めなくて済むためである。

しかしながら、もはやこのような休業は「育児を目的とした休業」ではない。社会保険料の納付を逃れるため、“育児休業という建前”で仕事を休んでいるに過ぎない状態にある。このような休業を社会保険料の免除対象と認めていては、保険料を真面目に納付する企業・従業員との公平性を大きく損ねる結果となり、厚生年金や健康保険の制度運営に支障をきたしかねない。

そこで2022年10月からは、“ボーナスの保険料”は「育児休業の期間が1ヵ月を超える場合」にしか免除対象としないよう、制度が変更された。つまり、ボーナス支給月の末日に育児休業を取得したとしても、休業期間が1ヵ月以下の場合には“ボーナスの保険料”は納付しなければならない。

例えば、7月上旬に夏のボーナスが支給される企業に勤める男性従業員が、7月31日に1日だけ育児休業を取得したとする。この場合、ボーナス支給月である7月末日に休業を取得しているので、従前であれば“ボーナスの保険料”は免除された。

しかしながら、2022年10月からのルールでは、上記の休業の場合は育児休業の期間が1ヵ月以下なので、“ボーナスの保険料”は免除にならない。どうしても“ボーナスの保険料”の免除を受けたければ、1ヵ月を超える育児休業を取得し、なおかつその休業期間に「7月末日」を含める必要がある。

- 1