■「ハラスメント」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「スメハラ(スメルハラスメント)」とは

「スメハラ(スメルハラスメント)」とは、職場や公共の場で口臭や体臭、タバコの臭いなどによって、周囲の人に不快感を与える行為を言う。臭いによる嫌がらせとも言い換えられ、セクハラやパワハラと同様、ハラスメントの一種に位置付けられる。「スメハラ」の具体例

次に、「スメハラ」の具体例を取り上げたい。スメハラには以下のようなものが該当し得る。●体臭・口臭

体臭や口臭は代表的な臭いの一つだ。体臭の原因としては、何日も風呂に入らない、歯磨きをしないといった不衛生な生活に基づくだけでなく、体質に依存することも多い。そうしたケースだと、本人は何も自覚がない場合がある。一方、口臭の原因は、喫煙後のタバコの臭いや、飲酒後のアルコール臭、食事後の臭いなどが想定される。●タバコ

タバコの臭いは、非喫煙者にとって不快な思いを抱きやすく、「スメハラ」の対象となりやすい。特に、ヘビースモーカーだと体や衣服に臭いが付着していることがある。近年は分煙の取り組みが進んでいるとはいえ、タバコの臭いは、沁みつくものであるだけに注意を要しないといけない。●香水・コロン

個人差はあるものの、一般的に香水やコロンは良い香りとされている。リラックス効果もあると言われているほどだ。ただ、香りがあまりにも強かったり、独特な臭いであったりすると周囲に不快感をもたらしてしまう場合がある。●柔軟剤

衣類の柔軟剤も、香水などと同様に一般的には良い香りとされている。しかし、これもまた度を過ぎてしまうと、「スメハラ」になりかねないので注意が必要だ。●食事

カレーや揚げ物、ニンニクを使った料理など臭いが強い食事は、周囲の人に不快感を与えてしまう恐れがある。スナック菓子も種類によっては強い臭いを発するものがある。デスクで食事をとる場合には、周囲の人に気を遣わなければならない。●ペット

ペットを飼っていると衣服や持ち物から臭いが発生することがよくある。それが原因となって、職場内に不快感をもたらすケースに少なくない。特に、アレルギーを持つ人からすれば深刻だ。健康上のリスクを生ずる可能性もあり得る。「スメハラ」の実態

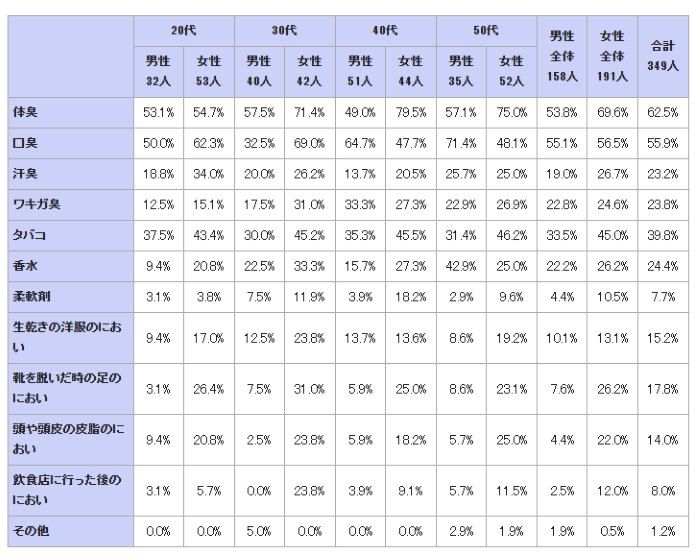

ここで、「スメハラ」の実態を把握するために、インターネットリサーチサービス「リサーチプラス」(運営:アイブリッジ株式会社)が行った、「スメルハラスメント」に関する調査の結果を考察してみたい。以下の3つの設問に着目した。●不快だと感じる他人の「臭い」は、1位「体臭」2位「口臭」3位「タバコ」

不快だと感じる他人の「臭い」はさまざまだ。調査の結果を見ると、・1位:体臭 62.5%

・2位:口臭 55.9%

・3位:タバコ 39.8%

出所:スメルハラスメントに関する調査(リサーチプラス)

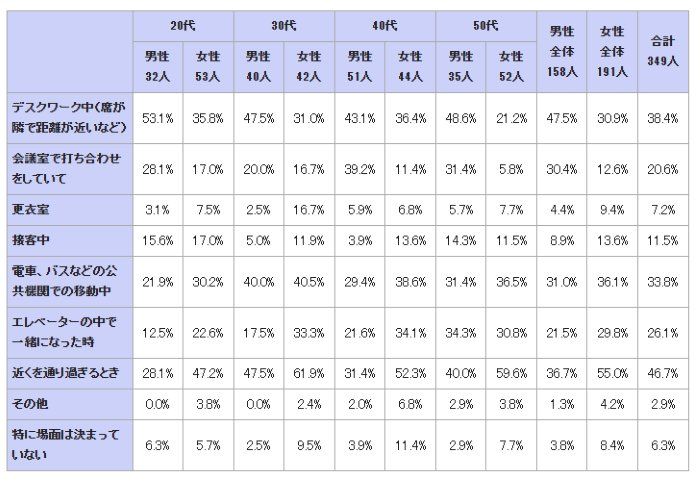

●他人の「臭い」が気になる場面は、1位「近くを通り過ぎるとき」2位「デスクワーク中」3位「公共機関での移動中」

他人の「臭い」が気になった場面はどんな瞬間か。・1位「近くを通り過ぎるとき」46.7%

・2位「デスクワーク中」38.4%

・3位「電車、バスなどの公共機関で移動中」33.8%

出所:スメルハラスメントに関する調査(リサーチプラス)

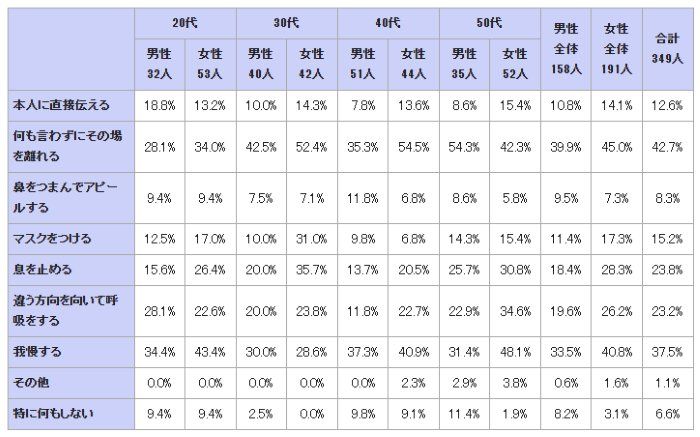

●他人の「臭い」が気になった時の行動は、1位「何も言わずにその場を離れる」2位「我慢する」3位「息を止める」

他人の「臭い」が気になった時にどんな行動をとるのか。・1位「何も言わずにその場を離れる」42.7%

・2位「我慢する」37.5%

・3位「息を止める」23.8%

出所:スメルハラスメントに関する調査(リサーチプラス)

「スメハラ」がもたらす職場への影響

実際、職場で「スメハラ」が発生すると、どのような悪影響が生じるのかを取り上げたい。●周囲の同僚が体調を崩す

不快な臭いは、人間の健康に大きな影響を及ぼしかねない。具体的には、周囲の同僚が気持ち悪くなったり、吐き気を催したり、精神的なストレスを感じてしまい体調を崩す可能性がある。会社を休みがちになることも十分考えられる。そうなると、ただでさえ人手不足の会社にとっては、大きな痛手となる。●パフォーマンスの低下

不快な臭いは、一緒に働く社員の集中力を低下させてしまう。不快な臭いを嫌がり、幾度も離席したり、業務に専念できずミスをしたりしがちだ。結果として、業務のパフォーマンスが大幅に悪化してしまいかねない。自ずと、業務の生産性やサービス品質も下がると見込まれるだけに、業績に悪い影響をもたらす可能性がある。●人間関係の悪化

不快な臭いの根源となっている社員に対しては、多くの同僚が「そばに寄りたくない」、「会話も交わしたくない」などと毛嫌いしがちだ。距離を置くことで、自ずとコミュニケーションも取らなくなる。また、本人に対する陰口も多くなると想定される。そうなると、本人は孤立してしまうし、職場内の人間関係やチームワークまでが崩れてしまう。最悪な場合、いじめに発展することさえあり得る。「スメハラ」の対策

ここでは、職場臭いてどのように「スメハラ」対策を講じれば良いのかを説明しよう。●空気清浄機や消臭グッズの設置

空気清浄機や消臭グッズの設置は、「スメハラ」対策として有効な対策と言える。臭いの根源を絶つという本質的な解決策とは言えないものの、対処療法には十分なり得る。●社員への研修や周知

社内で「スメハラ」に関する知識を持つ社員がいない場合には、研修を行うこともぜひ推奨したい。「スメハラ」に対する問題意識を周知徹底させる良い機会になるからだ。不快な臭いを発する本人に気づきや自覚を促す良い機会となることであろう。●ガイドラインの制定

ガイドラインを制定することで、社員に自分が「スメハラ」行為の加害者になりうるかもしれないという問題意識を持たせられる。この場合、ポイントは会社全体として守るべき項目だと事前に徹底させておくことだ。本人に向けられたものでないとわかれば、受け入れやすくなるし、名誉棄損で訴えられるリスクも回避できる。●相談窓口の設置

「スメハラ」の問題は個人のレベルでは解決できないケースも多い。それだけに、社内に相談窓口を設け、会社が組織的に対応するようにしたい。●本人に気づきを促す

体臭や口臭などは、一般的には本人の生来的な体質による。しかし、制汗シートやマウスウオッシュを利用すれば、多少なりとも臭いを軽減できる。本人にそれとなく気づきを促し、改善を図るようにしたい。●配置転換

臭いに対してどのような感情を持つかは、人それぞれだ。ある社員には不快であっても、他の社員には気にならないこともあり得る。こうしたケースの場合、会社に対して配置転換を希望するのも手となってくる。「スメハラ」対応はなぜ難しいのか

「スメハラ」が職場に多大な影響をもたらすことは、既に指摘した通りだ。ならば、「迅速に対応すれば良いのでは」という話になるが、そう簡単にいかない。「スメハラ」対応には特有の難しさがあるからだ。それらについて説明していこう。●臭いの感じ方は人によって異なる

臭いは五感に関わるので、どうしても感じ方や度合いには個人差が出てしまう。よって、明確な基準を設けられないという難しさがある。「強烈な臭いを何とかしてほしい」と頼んでも、「その臭いをどうとらえるかは人それぞれだ」と反論されてしまいかねない。本人が拒否してしまうと、なかなか有効な対応をしにくいという側面が、「スメハラ」にはある。●本人に自覚や悪意がない場合が多い

周囲の同僚が不快だと思っていても、本人からすると日常的なため、気づいておらず、悪意もない場合がある。また、自分の臭いに日頃から接しているので、慣れてしまっている可能性もある。こうしたケースだと、本人に臭いに対するケアを求めたとしても、自覚や悪意がないために職場環境の改善につながりにくい。●デリケートな問題のため、指摘しづらい

体臭は、デリケートな問題だ。「あなたの臭いのおかげで周囲の人が皆迷惑を被っている。何とかしてほしい」などと指摘してしまうと、本人を過剰に傷つけてしまう可能性があり得る。といって、オブラートに包み過ぎてしまうと、本人に周囲がどう感じているかが伝わりにくい。伝え方が非常に難しいのだ。●対応を誤ると、名誉毀損などの責任を問われるリスクがある

臭いの問題に対する対応は慎重を期さなければいけない。なぜなら、「スメハラ」への対応という正当な理由があったとしても、プライバシー性の高い問題であるだけに、本人への伝え方や周囲との連携を誤ってしまうと、逆に名誉棄損やハラスメントで会社としての責任を問われる恐れがあるからだ。「スメハラ」の伝え方のポイント

最後に、職場で「スメハラ」が発生した場合、臭いの根源となっている社員にどう伝えれば良いかを説明したい。●リラックスした空間で話す

仕事中に「スメハラ」の事実を伝えると間違いなく険悪な雰囲気になる。できれば、休憩中やランチタイムなどリラックスできる時間帯・空間でさりげなく指摘するようにしたい。その際には、「最近は色々な企業でスメハラ対策に取り組んでいるそうだ」、「周囲でスメハラの噂が出ている」などと切り出してみてはどうだろうか。●ストレートに指摘しない

「あなたの臭いは不快だ」などとストレートに指摘してはいけない。相手を傷付けてしまいかねないからだ。体臭であれば体質的な問題となるので、本人も簡単には対処できないものである。万が一、言われた側が「これはハラスメントだ」と感じて会社や指摘した人物を訴える可能性もあり得るので注意が必要だ。●マナーの観点から指摘する

マナーの観点から伝えることもお勧めしたい。センシティブな問題であっても、「やはり社会人として守るべきマナーとして捉えてほしい」という伝え方をすれば、相手も受け入れやすくなるはずだ。しかも、その際にはより上席の立場の人間が指摘する方が良いだろう。「マナーとして」、「上司として」と言う言葉を冒頭に添えると、より効果が高くなってくる。まとめ

職場においてハラスメントが起こる要因として頻繁に取り上げられるのは、マネジメント力やコミュニケーションの欠如、個人の意識の差だ。それらは、「スメハラ」にも該当する。社内に相互理解や対話を促し、異なる価値観をすり合わせていかなければ解決はしない。会社側には、プライバシーに配慮しつつ、適切な対応策を講じることが求められる。多大な時間がかかる可能性もあるが、根気よく取り組みを続けていきたい。●厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

【HRプロ関連記事】

●「ハラスメント」の意味や種類とは? 事前の対策や起きた時の対処法も解説

●「セクハラ(セクシュアルハラスメント)」の定義とは? 該当する言動や事例と対策を紹介

●「マタハラ(マタニティハラスメント)」とは? 定義や具体例、防止措置を解説

●「パタハラ」の意味とは? 気になる該当事例や対策方法なども解説

●「モラハラ(モラルハラスメント)」の意味や特徴とは? 職場で起こる実際の具体例も解説

●「カスハラ(カスタマーハラスメント)」とは? 意味や事例と併せて対応策も解説

よくある質問

●「スメハラ」の具体例は?

「スメハラ(スメルハラスメント)」の具体例としては、汗や皮脂による体臭、口臭、喫煙後や衣服に染みついたタバコの臭い、強すぎる香水やコロン、柔軟剤の香りなどが挙げられる。また、食事中の料理の臭いや飲食店に行った後の食べ物の臭いなども、周囲の人に不快感を与える場合はスメハラとなり得る。- 1