■「アンガーマネジメント」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「アンガーマネジメント」とは

「アンガーマネジメント」とは、怒りの感情と上手に付き合い、コントロールするスキルを指す。怒りを抑えることが目的ではなく、怒る必要のあることは怒り、怒る必要のないことは怒らなくて済むように区別することが重要だ。怒りの感情が高まると、周囲の人間に八つ当たりをして職場の雰囲気や人間関係を乱しかねない。そうならないために、「アンガーマネジメント」の正しい理解を社員に促すことは、企業にとって意味がある。

●「アンガーマネジメント」の歴史と発展

「アンガーマネジメント」は1970年代にアメリカで生まれた心理トレーニングで、当初はDV加害者や軽犯罪者の矯正プログラムとして活用されていたと言われている。その後、1980年代には教育分野でいじめや暴力の予防教育、感情教育の一環として発展し、そこから司法分野、医療・福祉分野、ビジネス、スポーツなど幅広い分野に広がった。特に2001年の世界同時多発テロ後の社会不安を背景に米国内で急速に普及し、ここ15年ほどで日本においても企業や教育機関で認知が広がっている。●日本企業における現状

日本では2010年頃から「アンガーマネジメント」が知られるようになった。特にパワハラ防止法の施行を背景に、2020年には大企業、2022年には中小企業でパワハラ防止措置が義務化され、厚生労働省は「感情をコントロールする手法についての研修」の実施を企業に求めている。そのため、企業研修にアンガーマネジメントを取り入れるケースが増加している。「アンガーマネジメント」が求められる背景

なぜ現代では「アンガーマネジメント」が強く求められているのか。その背景を二つの視点で読み解いていく。●現代社会におけるストレスの多様化

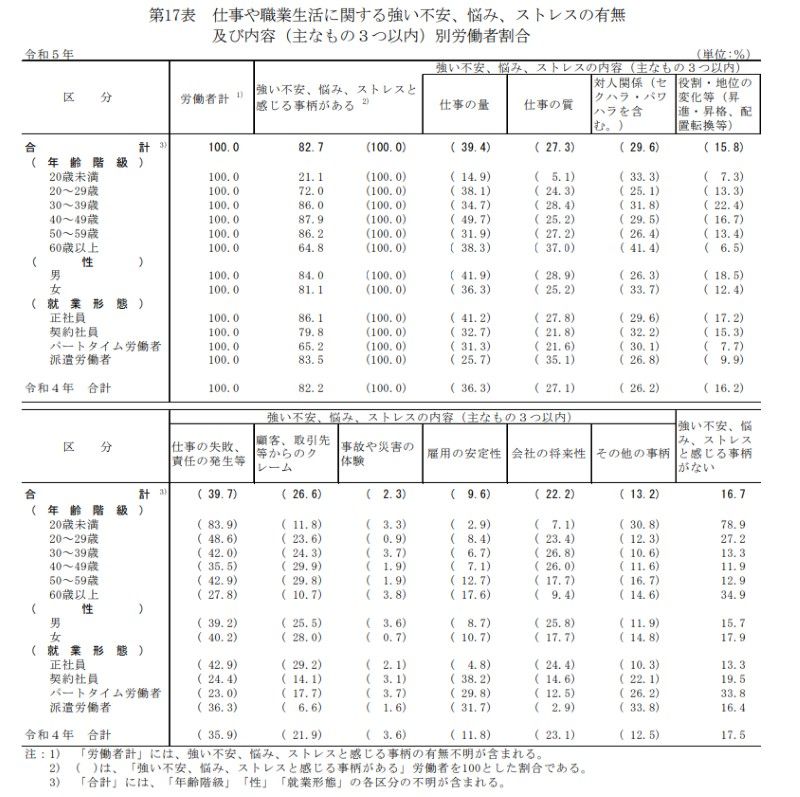

現代社会では、多様なストレス要因が存在している。主には職場での人間関係、長時間労働や高いプレッシャー、テクノロジーの進化による仕事量の増加などが挙げられる。厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、82.7%の労働者が仕事や職業生活において「強いストレス」を感じており、特に30代、40代、50代ではいずれも85%を超えている。とりわけ「仕事の失敗、責任の発生等」、「仕事の量」、「対人関係(セクハラ・パワハラ含む)」が主な理由だ。また、現代はスマートフォンやPCで24時間いつでも仕事に対応できる環境が整った一方で、仕事とプライベートの境界が曖昧になっていることも影響しているようだ。リモートワークの導入により、対面でのコミュニケーション不足からくる誤解や孤独感も増加していることが分かっている。また、SNSの普及により他者との比較や過剰な自己表現が精神的な負担となり、自分指針の価値や立ち位置に対する不安が高まっていることも大きなストレス要因となっている。

出所:令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況(厚生労働省)

●職場環境の変化と怒りの関係

情報通信技術の発達に伴い、電子ツールによるコミュニケーションが活発化していること、多様な価値観を持つ人との接触が増えたことで、イライラや怒りを引き起こしやすい環境が生まれている。また、外国人労働者の増加により文化的背景の異なる従業員間での誤解も発生しやすいことも関係している。パワハラへの懸念から上司が部下を叱れない状況や、叱られ慣れていない若手社員の増加も、職場での怒りのコントロールを難しくしている要因だ。Z世代と呼ばれる若手社員は、SNS世代特有の価値観を持ち、従来型の指導に反発することもある。実際に、上司が部下を指導する際の言動に慎重になり、「叱り方」に悩む管理職は増加している。株式会社EdWorksが2023年に行った調査では管理職の62%が「部下の育成に悩みを抱えている」ことが分かった。

「アンガーマネジメント」の効果

「アンガーマネジメント」を身につけて怒りの感情を制御することで、問題に適切に対処できるようになり、ストレスが軽減される。さらに、自分の感情を客観的に捉え、後悔するような不必要な怒りを抑えられることにもつながる。職場においては、冷静な対応ができるようになるため、部下の指導や教育の場でも感情的にならず信頼関係を築きやすくなる。人間関係は改善し、コミュニケーションが円滑になるだろう。健康面においても効果は大きい。怒りによる自律神経の乱れが抑えられ、高血圧などの健康リスクを軽減することができる。一方で、怒りを感じている相手の心理を理解できるようになるため、相手からの怒りに対しても適切に対応できるようになる。

「アンガーマネジメント」を社員に周知すべき理由

では次に、「アンガーマネジメント」を社員に周知すべき理由を5つ説明していきたい。●働きやすい環境が構築される

「アンガーマネジメント」を各社員が学び実践することで、職場全体のコミュニケーションが活性化し、働きやすい環境が構築される。怒りを上手くコントロールできれば対人関係のストレスが減少し、メンバー同士が思いやりを持って協力し合える関係性が生まれるからだ。その結果、困った時でも相談しやすく、チームの結束力が高まり、仕事へのモチベーションアップにもつながる。●マネジメントの質が向上する

怒りをコントロールできる上司は部下から信頼されやすい。「アンガーマネジメント」を身につけることで、感情的にならず部下の指導や教育の場でも状況に応じた対応や助言ができるようになる。そのため、上司と部下の関係は改善され、マネジメントの質が高まるだろう。●ハラスメントのリスクを低減する

「アンガーマネジメント」が組織に浸透することで、ハラスメント発生のリスクを大幅に低減できるだろう。怒りの感情をコントロールできる社員は、感情的な言動や相手を傷つける行為を抑制できるようになる。自分の言動が相手にどのような影響を与えるかを考えられ、無意識のハラスメントも防止できるはずだ。●業務効率化が図れる

イライラして仕事に集中できないという悩みは多いが、「アンガーマネジメント」によって社員が感情的に行動する時間が減れば、業務の効率化が図れる。怒りの感情に振り回されることなく、集中して業務を遂行し、仕事の質や生産性が向上するからだ。無駄な時間を新規事業や業務改革などのアイディア創出につなげることができる。●社員の健康維持

「アンガーマネジメント」は、怒りによる自律神経の乱れを抑えられるため、高血圧や、ストレスが原因で起こる胃潰瘍や精神疾患のリスクが軽減される。社員の健康維持につながり、病欠が少ない、健康的な職場づくりを実現することができる。あなたの怒りタイプは? アンガーマネジメント診断

「アンガーマネジメント」を理解する上で、自分自身の怒りのタイプを把握しておくことは重要だ。ここで日本アンガーマネジメント協会が提示している「アンガーマネジメント診断」による6つの怒りのタイプを紹介していく。●公明正大タイプ

正義感が強く、高い道徳心を持ち、ルールや秩序を重んじるタイプ。周囲から頼りにされ、リーダーシップを発揮することが多い。しかし、規則を破る人や道徳に反する行為を見ると強いストレスを感じ、公共の場でも迷わず介入してしまうことが多い。自分の正義を絶対視せず、他人の価値観も受け入れる柔軟性を持つことで、怒りをコントロールしやすくなる。●博学多才タイプ

向上心が高く完璧主義で、困難な状況でも物事をやり遂げる力を持っている。白黒はっきりさせたい傾向があり、明確な答えを求める。そのため、優柔不断な人や不真面目な人、曖昧な意見に対して強いストレスを感じやすい。自分だけでなく他者にも高い基準を求めがちだが、中間の価値観も認める柔軟性を持つことで、怒りの感情を軽減できる。●威風堂々タイプ

自信と気品を備え、どんな状況でも堂々と振る舞えるリーダー気質。行動力があり面倒見が良いため、自然と周囲から頼られる。一方でプライドが高く、自分は特別な存在だと考える傾向がある。望んだ通りに事が進まなかったり、厳しい評価を受けたりすると怒りを感じやすく、時に傲慢になることもある。自信過剰な部分や支配欲が短所となり得るが、他者の意見も尊重する姿勢を持つことが大切だ。●天真爛漫タイプ

自立心が強く、思いや考えを素直に表現できるタイプ。好奇心旺盛で行動力があり、思い立ったらすぐに行動に移せるフットワークの軽さが特徴だが、自分の主張が通らない状況や行動を制限されると大きなストレスを感じる。場をわきまえず発言してしまうこともあり、後先考えずに行動して周囲からは強引だと思われることも少なくない。他者の意見にも耳を傾け、時には自分の主張を抑える柔軟性を持つことが重要となる。●外柔内剛タイプ

外見は穏やかなものの、内面では確固たる信念や価値観を持っているタイプ。自分の決めたことをやり通す意志の強さがある一方、その雰囲気から周囲から頼られることも多い。自分のルールに反する出来事や、したくないことを強制されるとストレスを感じ、些細なことで怒りが生じることもある。自分の信条を少し緩め、他者の考えや客観的事実にも目を向けることで、怒りを軽減できる。●用心堅固タイプ

慎重かつ客観的な判断を好み、物事に対して冷静に対応できる。警戒心が強く、人とは一定の距離を保ちながら関わる傾向がある。また、周りに頼ることが苦手で、自分のプライベートに踏み込まれたり、パーソナルスペースに介入されたりするとイライラしやすい。小さなことから他人に頼み事をして、少しずつ信頼できる人を増やしていくことで、怒りの感情をコントロールしやすくなるだろう。効果的な「アンガーマネジメント」実践方法

実際に怒りの感情が生じた時にどう対処すればよいのか。効果的な「アンガーマネジメント」の実践方法を7個紹介しよう。●6秒やり過ごす(6秒ルール)

「アンガーマネジメント」の基本テクニックとして知られるのが「6秒ルール」だ。怒りのピークが続くのは最大でも6秒間と言われているため。怒りを感じた瞬間から6秒間やり過ごすことで、衝動的な反応を抑え、冷静な対応ができるようになる。6秒間は、心の中で「落ち着こう」と唱えたり、数を数えたりすると良い。ただし、目の前に怒りの原因が変わらずある場合は、6秒我慢しても逆に怒りが増幅する可能性があるため注意が必要だ。●その場から離れる(タイムアウト法)

怒りを感じたら、物理的にその場を離れることが効果的だ。これを「タイムアウト法」と呼ぶ。目の前に怒りの原因となる対象がいる限り、心を落ち着けることは難しい。そこで、トイレに行く、別室に向かう、外出するなど、一時的に距離を取ることで怒りの感情を鎮めやすくなるのだ。その際、怒りの原因となった人やものについて考えることを一時的に止めることで、より効果が高まる。●思考を停止する(ストップシンキング)

怒りが込み上げてきた時に、思考を停止させるテクニックを「ストップシンキング」と言う。思考を停止することで我に返り、怒りを抑制することができる。例えば、心の中で「ストップ」、「止まれ!」、「終わり!」などと命令し、思考停止状態を作り出したり、真っ白な紙や何もない空間、白い壁などをイメージしたりすることが効果的だ。●相手の立場になって考える

怒りをコントロールするには、相手の立場に立って物事を見ると良い。自分を客観視できるようになり、怒りそうになっても立ち止まりやすくなる。相手の意見を一度受け入れ、相手の考えを知るために話を聞くことで、怒りの感情を和らげることができる。●深呼吸をする

深呼吸はストレス対策に有効なスキルだ。副交感神経の働きを高める作用があり、リラックス効果やストレス低減効果が期待できる。背筋を伸ばして深く息を吸い込み、大きく息を吐き出すことがポイントだ。6秒ルールと組み合わせて実践することで、自律神経の調節に役立つ。●事前に言う台詞を決めておく/コーピングマントラ

怒りを引きずらないようにするためには、「はい、終わり」、「次いってみよう」など特定の言葉を決めておき、その言葉を発した時に感情をリセットする習慣をつけると効果的だ。実際に口に出さず、「いつものこと」、「仕方がない」などと心の中で特定の言葉を思うだけでも感情を制御しやすくなる。この技法を(コーピングマントラ)という。●怒りにスコアをつける

自分が感じた怒りやイライラに点数をつけることで、感情を客観的に評価でき、何に対して怒っているのかが明確になる。スコアを可視化し、変化に注目することで、同じテーマでも状況によって感じ方が異なることに気づき、点数の低いイライラに振り回されにくくなる。「本当は怒る必要がなかった」という気づきを得ることもあるだろう。立場・場面別「怒りのコントロール」のポイント

立場や場面によって、怒りを感じやすい場面や「アンガーマネジメント」のポイントは異なってくる。ここでは管理職、一般社員、そしてリモートワークにおける怒りのコントロールのポイントを解説する。●管理職向けのポイント

管理職は自己認識を高め、怒りを誘発する状況や出来事を把握しておくことが大事になる。また、定期的なフィードバックを行うことで、問題が積み重なって怒りが爆発する事態を回避できる。実際に、部下との対話で怒りを感じたら6秒待ち、衝動的な反応を抑えるようにし、自分の感情を攻撃的でない方法で伝え、アサーティブなコミュニケーションを心がけたい。●一般社員向けのポイント

一般社員は、上司や同僚との関係性に注意しながら怒りをコントロールする必要がある。相手の意見が自分と違っても否定から入らず、また思ったことをすべて感情的に発言するのではなく、相手を尊重することが重要だ。さらに、上司や同僚とのコミュニケーションで怒りを感じたら「大丈夫」、「落ち着こう」など前向きな言葉を心の中で唱え、気持ちを落ち着かせるように努めたい。●リモートワーク環境でのポイント

リモートワークでは、対面でのコミュニケーションが減少し、誤解や孤立感から怒りが生じやすくなる。オンラインでのコミュニケーションでは、言葉の選び方や表現に特に注意を払い、誤解を招かないよう心がけるようにしたい。また、定期的なビデオ会議やチャットを通して、メンバーとの関係性を維持し、孤立感を軽減することも重要となる。さらに、仕事と生活の境界を明確にし、オンとオフの切り替えを意識することをおすすめしたい。怒りを感じたら、PC画面から離れ、短時間で実践できるリフレッシュ方法(好きな音楽を聴く、軽い運動をするなど)をとることが有効だ。「アンガーマネジメント」研修のポイント

次に「アンガーマネジメント」に関する研修を行う上で押さえておきたいポイントを3点解説する。●管理職だけでなく新入社員も含める

「アンガーマネジメント」は、管理職だけでなく新入社員にとっても有用なスキルであるため、管理職だけでなく新入社員も研修の対象に含めたい。新入社員の段階から感情のコントロールスキルを身につけることで、将来的なリーダーシップの育成にもつながる。●内容を社内で共有する

怒りの感情は立場に関係なく誰もが経験する。そのため、「アンガーマネジメント」の研修内容を社内で共有し、全社員に怒りの対処法を学べるようにしたい。そうすることで、職場全体のコミュニケーション促進や雰囲気改善につながる。●復習の機会を作る

「アンガーマネジメント」はいざという時に活用できなければ意味がない。そのため研修後には復習を繰り返し、学んだスキルの定着させる必要がある。実際の現場で上司による観察やフィードバックを組み込むなど、定期的なフォローアップの機会が設けるのが望ましい。「アンガーマネジメント」への取り組み事例

最後に、「アンガーマネジメント」への取り組みの企業事例を紹介していく。●セイコーエプソン

セイコーエプソンは、パワーハラスメント撲滅と公平で働きやすい職場環境の実現を目指し、2015年度から「アンガーマネジメント研修」を導入している。全経営層がアンガーマネジメント診断受検を必須とし、アンガーマネジメント研修を階層別・職場別に展開している。それだけでなくグループ会社にも研修を実施するなど、社全体で健全な職場環境づくりに取り組んでいる。実際に、同社のアンガーマネジメントの取り組みは高く評価され、2023年6月には一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が主催する「日本アンガーマネジメント経営賞」の経営大賞を受賞した。

まとめ

現代において「アンガーマネジメント」は注目を集めているが、勘違いしてはいけないのが、怒りの感情自体が悪いわけではないということだ。時に怒りは行動を起こすためのエネルギーとなり得る。アンガーマネジメントの目的は、あくまで不必要な怒りの抑制による感情のコントロールである。正しい「アンガーマネジメント」の知識とノウハウを社内に浸透させることで、社内コミュニケーションがスムーズになり、職場環境の改善とマネジメントの質向上が期待できる。ぜひ「アンガーマネジメント」の研修導入を検討していただきたい。●「コミュニケーション能力(スキル)」とは? 種類や高める方法を解説

●「コミュニケーション」の意味とは? 重要性や大切なことも解説

●「マネジメント」の意味や方法とは? 4つのスキルや階層、業務別マネジメントの種類も徹底解説!

■「アンガーマネジメント」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新情報はこちら

よくある質問

●「アンガーマネジメント」の簡単な方法は?

ンガーマネジメントの簡単な方法としては、深呼吸する、数を数える、思考を停止させる(ストップシンキング)、心の中で落ち着く言葉を唱える(コーピングマントラ)などがある。特に深呼吸は怒りを感じた際にリラックス効果があり、冷静さを取り戻すのに役立つ。●「アンガーマネジメント」の6秒ルールとは?

6秒ルールとは、怒りを感じたら即座に反応せず6秒間待つというテクニックだ。人間の怒りのピークは約6秒間と言われており、この時間を乗り切ることで衝動的な反応を抑え、冷静な判断ができるようになる。ただし、怒りのピークを過ぎるのであって、怒り自体が消えるわけではないことは理解しておきたい。●「アンガーマネジメント」は意味がない?

アンガーマネジメントが「意味がない」と言われる主な理由は、誤解や期待値のズレにある。多くの人が、アンガーマネジメントによって「怒りを完全になくせる」と期待するが、怒りは自然な感情であり、完全に排除することは不可能だ。また、「6秒待っても怒りが消えない」といった誤解もある。しかし、アンガーマネジメントの本質は怒りをなくすことではなく、怒りと上手に付き合い、コントロールするためのスキルを身につけることにある。- 1