職種・企業規模問わず義務化された年次有給休暇の5日取得

2019年4月1日施行の「改正労働基準法」によって、年10日以上の有給休暇を付与される者については、付与された日から1年以内での5日の有給休暇取得が義務化されています(正式には「時季指定義務」ですが、便宜上、以下は「取得義務」とします)。これは、例えば医師のように、職種によって猶予のある時間外労働の上限規制のような「例外」はなく、また企業規模も問わず、既に施行されています。パートタイマーも取得義務の対象者に

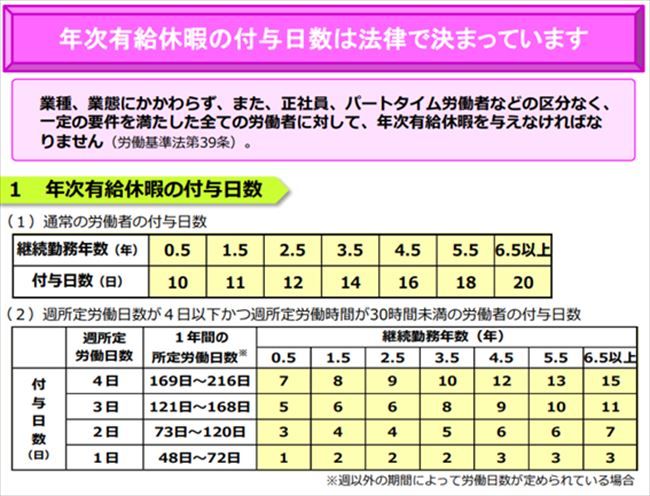

年次有給休暇は、前提として労働基準法上の「労働者」が対象であり、業務委託のスタッフや役員については対象外となります。誤解が多いケースで、「週に数日程度の勤務」として労働契約を締結したパートタイム労働者に対しては有給休暇が発生しないと理解されていることもありますが、これは誤りです。通常の労働者(正社員など)と比べて付与日数は少なくなっても問題ありませんが、付与対象であることは明らかです。ただし、5日取得義務の対象者は「年10日以上の有給休暇を付与された者」であり、下図の(2)のような比例付与対象者の場合、仮に週の所定労働日数が3日の者であれば、勤続年数5年6ヵ月以上で対象となります。

出典:厚生労働省

育児休業取得者に関する取扱いでの注意ポイント

抜け落ちがちな部分として、年度の途中で育児休業から復帰した者についても、年5日の取得義務が生じるという点が挙げられます。法律上、有給休暇は全労働日において8割以上の出勤率のある者に対して発生しますが、育児休業中は「出勤したものとみなす」という取り扱いとなっており、理論上、8割を下回ることはありません。年度の途中で育児休業から復帰した者について、復帰後の残りの労働日が時季指定すべき有給休暇の日数よりも少なく、5日取得をさせることが事実上不可能な場合はやむを得ないものの、そうではない場合、5日の取得が必要ということです。ここで注意したいのが、新卒一括採用だけでなく、中途採用を積極的に行っている企業の場合です。この場合、人事労務担当者の実務上、有給休暇の付与日は従業員ごとに存在します。そうした有給休暇管理の煩雑さを回避する目的で、有給休暇付与日を一律に4月1日としているケースもあります。そして、2022年4月1日に一斉付与の企業(土日祝日が休日)を例にとると、仮に翌2023年3月27日に育児休業から復職した者については、3月27日(月)~3月31日(金)が労働日であることから、理論上は5日の取得義務対象者となるのです。

ですが、もちろん本人の意思も無視できません。育児休業は介護休業等と比べても休業期間が長期に及んでいることが多く、復帰日当日から有給休暇の消化というのは、「制度的には理解できるが感情的には理解し難い」といった場合も想定されます。

また、育児休業と有給休暇では社会保険制度の考え方も全く異なります。例えば上記のケースでは、復帰日はあくまで3月27日であり、3月27日~3月31日が有給休暇ということであれば、給与における社会保険料の免除月は2月となり、育児休業給付金も誕生日の2日前となります。育児休業も有給休暇も「労務提供がない」という意味では同じですが、制度としては全く別物ですので、注意が必要です。

ただし、上記のケースは年度末ということもあり、保育所への入園が4月1日以降となることも想定され、1歳以降の「育児休業の延長」もあり得ます。その場合、有給休暇5日取得義務の論点については、理論上1日も有給休暇を取得できる余地がないため、取得義務の対象ではありません。

他方、社会保険制度の論点については、免除月が3月まで延びることに加え、育児休業給付金の延長申請も必要となるため、各制度において認識の齟齬が生まれないよう整理しておく必要があります。

「計画的付与」と「取得義務」の相違点

各従業員が保有する年次有給休暇のうち、「5日を超える分」については、労使協定を締結することで、人事部等が主導して計画的に取得日を割り振ることができます。この制度を「計画的付与」と呼びます。有給休暇の由々しき問題として、「急に取得される」ために感情的な問題となることが多いため、先行的に有給休暇の予定を立ててもらうことで、業務の見通しが立てやすくなるメリットがあります。ただし、計画的付与の時季に育児休業等に入ることが分かっている者については、取得義務とは異なり、労使協定において計画的付与の対象者から除くことが可能となります。しかし、計画的付与はあくまで「5日を超える分」が対象となるため、会社全体の一斉付与(例えば年末年始)を行う場合、5日を超える有給休暇がない者に対しては別段の取り扱い(「有給の特別休暇」や「休業手当として平均賃金の60%以上を支払う」など)が必要となります。

従業員の雇用形態や休暇・休業の取得状況によって、有給休暇の5日取得義務の取り扱いについても見落としがちなポイントが多いため、労務担当者にはぜひ今回挙げた注意点を押さえておいていただきたいところです。

- 1