「年功序列」とは

「年功序列」とは、社員の年齢や勤続年数を重視して、役職や賃金を決定する人事制度を指す。「年功賃金」や「年功序列型賃金制度」とも呼ばれており、終身雇用が一般的な日本ではお馴染みの言葉である。年功とは、会社に対する長年にわたる功労や功績という意味をいう。「年功序列」は、勤務年数が長い、年齢が高い従業員ほど、経験やスキル、ノウハウが蓄積されていて、会社への貢献度も高いという考えに立って展開されている。●「年功序列」が生まれた背景

日本企業に「年功序列」が定着したのは、1950~60年代までの高度経済成長期だ。当時、労働者は生活の安定と保証に重きを置き、企業側も業績拡大に伴い、人材の確保が急務だったこともあって、双方の意向が一致しての流れであった。このような背景から、「終身雇用制度」と「年功序列」という日本型雇用システムが徐々に普及し、経済の発展を支えてきたと言える。●成果主義との違い

「年功序列」と対比して用いられる言葉に、成果主義がある。成果主義とは、社員個人の能力や成果をベースに昇進や昇給などの評価を行う人事制度を指す。日本の賃金体系で言えば、「役割・職務給」が最も近い。成果主義のメリットとしては、業績アップをもたらす優秀な人材の確保、社員のモチベーション向上、人件費の最適化などが挙げられる。

逆にデメリットとして、社員の育成計画を策定しにくい、人事評価制度の明確化が難しい職種がある、社員が個人主義に走りがちな恐れがありチームワークの低下を招きやすい、などが挙げられる。

「成果主義」のメリットとデメリットとは? 企業の失敗例と導入のポイントを解説

「年功序列」が崩壊しつつある理由

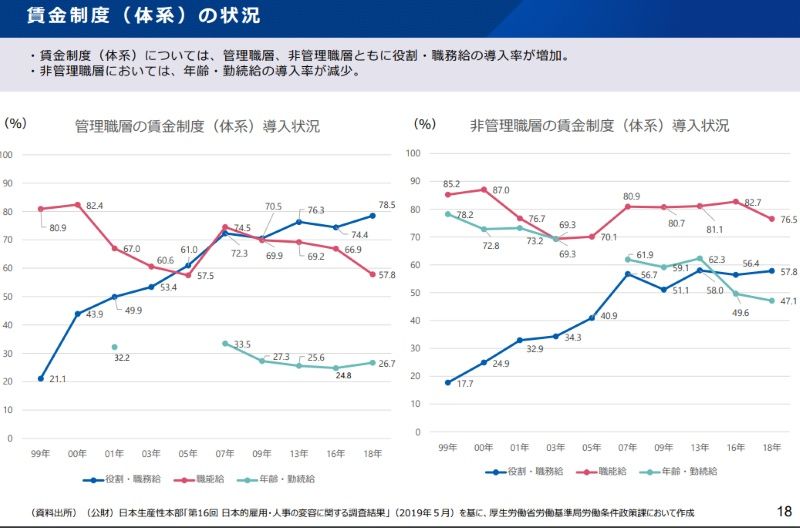

長きに渡り、日本企業では一般的であった「年功序列」だが、最近では廃止する企業が目立ってきている。厚生労働省が令和5年11月に発表した「新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料」によると、賃金制度における年齢・勤続給の導入率は、非管理職層において1999年の78.2%から2018年には47.1%まで大きく低下している。また、管理職層でも2007年の33.5%から2018年には26.7%まで減少している。一方で、管理職層、非管理職層ともに役割・職務給の導入率が増加傾向にある。

引用:新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料(厚生労働省)

「年功序列」制度を廃止し、成果主義での賃金制度を導入する企業が増えている背景には、バブル崩壊後の経済構造の変化や、グローバル化による競争激化、そして働き方に対する価値観の多様化などがある。以下に主な理由を詳しく見ていく。

●経済停滞に伴う終身雇用の見直し

経済状況が停滞するなか、市場競争はますます激化し、企業はコストを抑えるために人件費を削減せざるを得ない。特にバブル崩壊後は、社員の高齢化に伴い人件費が高騰し、企業は賃金体系を見直さざるを得なくなった。さらには、リーマンショックなどによる不景気を境に採用や育成の予算が削減されたことも、「年功序列」の衰退につながっている。また、現在では業績の見通しが立ちにくいこともあって、経験や年齢に合わせて昇給させるという考えが現実的ではなくなったということも指摘できる。●技術革新や市場のグローバル化

グローバルにビジネスを展開していくには、人事制度も世界標準である成果主義にシフトした方が優秀な人材を採用しやすくなってきている。特に近年のIoTやAI、RPAといった新しいテクノロジーの台頭により、デジタル技術を基盤とする環境への移行が加速度的に進んでいる。このような環境では、従来の「年功序列」による人事評価では対応が難しく、より柔軟で成果重視の人事制度が求められている。●少子高齢化に伴う労働力人口の減少

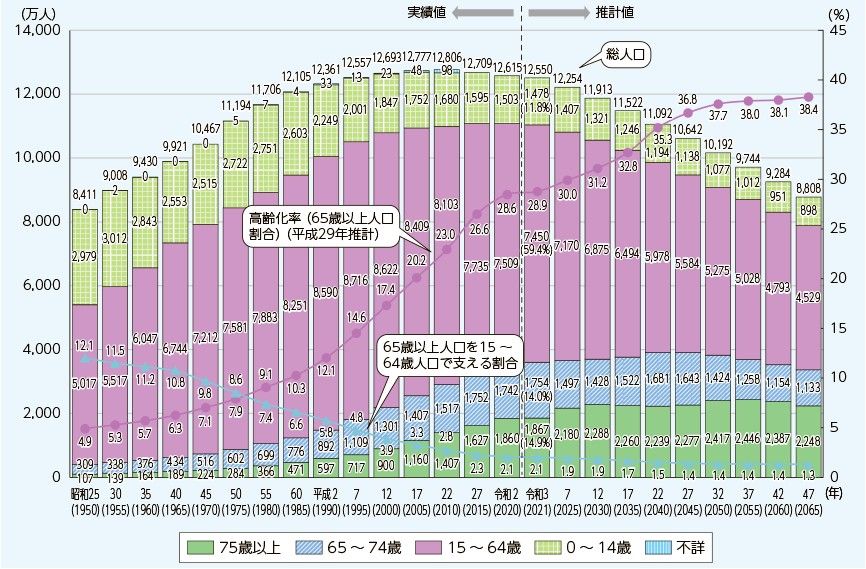

日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少が進み、総務省が発表した2025年2月1日時点の最新概算値によると、日本の総人口は1億2,354万人まで減少しており、前年同月比で57万人(0.46%)の減少となっている。さらに、内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によれば、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれている。そのため新卒一括採用だけでは労働力を確保することが困難となってしまった。足りない人材は、経験者やシニア、外国人材など、従来にない属性から確保せざるを得なくなっており、もはや「年功」という軸での評価では納得感が得られなくなってきたと言える。高齢化の推移と将来推計

引用:令和4年版高齢社会白書(総務省)

●テクノロジー発展による人材の流動化

テクノロジーの進化により、事業のサイクルも早くなり、企業は事業をダイナミックかつスピーディーに変化させていく必要が出てきた。長年培ってきた経験やノウハウが通用せず、常に知識やスキルをアップデートしていくことが求められている。もはや、経験年数が長い人が活躍でき、成果が出せるというような時代ではなくなってしまったと言える。●多様な働き方の拡大

多様な働き方の拡大も「年功序列」型崩壊の大きな要因と言える。副業・兼業、フリーランス、時短勤務など、従来の「フルタイム・終身雇用」とは異なる働き方を選択する人材が増加している。育児や介護との両立を目指す従業員も増えており、一律の勤務時間や評価基準では対応できなくなっている。そのため企業は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を認め、成果に基づく評価制度へとシフトせざるを得なくなっている。「年功序列」制度のメリット

ここでは、「年功序列」にどんなメリットがあるのかを紹介したい。●帰属意識の高まりと定着率の向上

「年功序列」だと、長期勤務を前提として働く人が増えることが期待できる。勤務年数に応じて賃金は上昇し、昇格の可能性も高くなるからだ。また、長きに渡り一緒に働いていると社員同士の理解も深まるので、連帯感・一体感が強固になるというメリットもある。結果的に、会社に対する帰属意識が高まるとともに、既存社員の定着率も向上すると言える。●育成システムの確立のしやすさ

「年功序列」制度が定着している会社では、人材育成計画の立案に良い影響がもたらされる。社員の在籍期間が長くなり、人材育成を長期プランに沿って行うことができるからだ。また、ベテラン社員も多いので、若手の育成を担う人材に困ることはない。しかも、社員同士が成果を競い合うライバルではないので、企業のノウハウを引き継ぎやすいと言える。●人事評価のしやすさ

年齢や勤続年数が高くなるほど賃金や役職が上がっていくので、人事評価基準が明確な点も「年功序列」のメリットとなる。企業側は年齢や勤続年数を基準にした人事評価の仕組みであることを明確にでき、社員にもキャリアパスを示しやすい。また、勤続年数が長い分、社員一人ひとりの適性や傾向をつかみやすくなることも見逃せない。適材適所の人材配置も行いやすくなる。●採用や育成コストの削減

「年功序列」では、新卒一括採用と長期的な人材育成を前提としているため、中途採用のコストを抑えられる。また、若手社員の定着率が高く、育成への投資が無駄になるリスクも低い。先輩社員から後輩への知識・技術の伝承がスムーズに行われることも、教育コストの削減にもつながる。「年功序列」制度のデメリット・問題点

続いて「年功序列」制度にはどんなデメリットや問題点があるのかを見ていこう。●生産性向上への取り組みのしにくさ

「年功序列」だと、往々にして成果と評価が連動していない。それだけに、「もっと評価されるよう頑張りたい」、「誰よりも早く昇格したい」などといった目的意識を持ちづらく、前向きな姿勢が生まれにくくなってしまう。自ずと、「より良い成果を導くにはどうしたら良いか」、「業務効率を上げるためにもっと何をすべきか」などの議論が行われることもなく、生産性向上に取り組みにくい環境になってしまう。●人件費の高騰

「年功序列」では、社員一人ひとりの賃金は年々増えていく。定着率も高いので、組織の高齢化が進み、人件費の負担額は相当大きくなると見込まれる。企業が業績を拡大しているのであれば、やりくりできる可能性があるが、高額の人件費を今後も払い続けられるかと言ったら疑問が残ってしまうだろう。人材に関する予算を少しでも抑えようとすれば、若手や中堅社員などの採用にも影響を与えかねない。●モチベーションの高い若手社員の離職

「年功序列」の場合は、どうしても年長の社員が優遇されているように映りやすい。若手がどれほど成果を上げても、評価されにくいからだ。せっかく高い労働意欲や目的意識を持っていたとしても、これでは会社への帰属意識や仕事へのモチベーションを持つことはできなくなる。「正当な評価が受けられない」と不満を募らせ、離職する恐れが強まってくる。●業務へのマンネリ

「年功序列」の場合、業務の成果に対する評価がどうしても低い。それだけに、最低限の業務に注力してさえいれば良いと言う考えに陥りやすい。業務に対する意識もマンネリ化しがちだ。●新たなことにチャレンジしなくなる

「年功序列」では加点方式より、減点方式での評価に偏る傾向がある。自ずと、新しいことにチャレンジするよりも、ミスや損失を出さないとか現状維持で良しとする傾向が強くなる。変化や競争が激しい現代において、与えられた仕事に甘んじるだけの姿勢では、企業としての存続は危ういと言わざるを得ない。「年功序列」の維持や廃止に向けたポイント

「年功序列」を維持するか、廃止するか。企業として検討していかなければいけない問題である。いずれを選択するにしても、抑えておくべき点があるのでそれらを取り上げてみたい。【維持していくためのポイント】

●賃金格差の是正

若手が離職する原因は、人間関係のトラブルや労働条件の悪さだけではない。賃金の低さも上位に入ってくる。そうしたなか、「年功序列」であれば、どうしても若手の給与が年長の社員に比べてかなり低くなりがちである。将来的な賃金カーブを示し安心感を植え付けることはもちろん、可能な範囲で賃金格差を是正することが望まれる。●ジョブローテーションを活用した育成

長期勤務によりスキルや知識を蓄積しやすいことは、「年功序列」のメリットである。だが、同じ業務ばかりを続けていると、市場の変化に対応しにくくなってきてしまう。それだけに、適性と能力を鑑みながらではあるが、ジョブローテーションによる人材育成支援も検討する必要があるだろう。●新卒や中途採用の継続

会社が持続的に成長していくためには、事業拡大に対応できる人材を継続的に採用しなくてはいけない。優秀な人材を確保することで、業績のアップにつながる可能性が高まるからだ。また、優秀な人材を採用できても定着してもらわないと意味がない。そのため、労働意欲の高い社員には、裁量を与えたり、インセンティブを支給したりするなど、さまざまな工夫を施す必要がある。

●継続した業績向上や成長

企業業績の継続的な向上や成長も「年功序列」を成立・維持させるには、絶対条件となる。雇用年数の経年に伴い、人件費の負担は増大していくからだ。●継続的な社員の知識・スキル向上の支援

会社に長期勤務する人材ほど、業務上の経験値が増加していく。それらを知識やスキルにしっかりと反映させていけば、社員のレベルは継続的に上昇し、企業業績の向上も見込める。本人の頑張りが大前提となるが、会社としても出来る限りの支援を心がけたい。【廃止に向けてのポイント】

●従業員に対しての十分な説明

成果主義に移行するには、就業規則の変更が必要となるので、労働組合や社員を代表する者の合意が欠かせない。そのためにも、社員に対してなぜ「年功序列」を廃止するのかをしっかりと説明しなければいけない。特に、年長の社員は変更が不利益につながる可能性が高いので、同意を得る必要がある。説明が不十分だと、不満・反発が生じたり、現場で混乱が生じたりする可能性が大きい。場合によっては、違法な行為とみなされる可能性もあり得るので注意しなければいけない。●評価基準の明確化

「年功序列」と異なり、成果主義は評価基準が明確ではない。それだけに、設定が曖昧なままだと、現場の混乱を招き、モチベーションが低下してしまう。自社での成果とは何かをしっかりと定義し、誰が評価しても同じ判断となるような評価基準を設けることが重要である。また、企業の成長といった観点からすると、売上や数字だけでの評価では十分ではない。それまでのプロセスやチームワークなども評価基準に織り込むようにしたい。●賃金制度の詳細な設計

賃金制度の設計もポイントとなってくる。「完全歩合制にするのか」、「インセンティブはどうするのか」など、さまざまな点を含めて詳細に賃金制度を検討したうえで、就業規則の賃金規程に明記するようにしたい。●徐々に成果主義に移行していく

「年功序列」から成果主義への制度変更を急ぎ過ぎたり、いきなり全面的に移行したりしてしまうと、成果主義の恩恵を受けやすい社員と、そうでない社員との間で格差が生じてしまい。結果として、退職につながるリスクがある。そこで、役職別や業種別など、一部の層から限定的に成果主義を導入したり、一定の移行期間を設けたりするのも得策だ。社内の状況を観察しながら、徐々に広げてみることで、社員も、成果主義を受け入れやすくなるだろう。●平等に学びの機会を与える

成果主義を導入すると、当然ながら仕事ができる有能な社員が活躍できる機会が増えるが、特定の社員ばかりに活躍の機会が偏ると、不満が高まる社員もいることを忘れてはいけない。こうした事態を避けるために、まずは研修や資格取得といった「学ぶ」チャンスを平等に設ける必要がある。学びを通じて多くの社員のナレッジが高まり、仕事でも成果を発揮しやすくなるはずだ。「年功序列」と成果主義の二択で考えない

人事評価制度を「年功序列」か「成果主義」かの二者択一で捉えることは、現代の企業経営においては避けたい。実際のところ、「完全な年功序列制度」はほとんど存在しないのが実情だ。多くの企業では、「年功序列」を基本としながらも、責任範囲に応じた給与体系や成果に基づく評価を組み合わせた複合的な制度を採用している。例えば、同じ勤続年数の社員であっても、実際の昇進や給与に差が生じているのが一般的だ。

重要なのは、どちらの制度を選ぶかではなく、自社の成長戦略に適した人事制度を構築することである。「年功序列」と成果主義は、評価基準こそ異なるが、社員の意欲を引き出し企業の成長につなげるという根本的な目的は同じだ。

これからの人事制度は、より柔軟な発想で新たな評価制度を生み出していく必要がある。企業の特性や目標に合わせて、両方の制度の長所を活かした独自の人事評価システムを構築することが、今後の人材マネジメントの鍵となると言える。

まとめ

「年功序列」は戦後長きに渡り、日本企業の成長と労働者の安定雇用や生活を支えてきた制度だ。しかし、近年は様相が大きく変わってきている。社会・経済環境の変化やIT化の加速、労働力人口の減少などを背景として、「年功序列」を取りやめ、成果主義に移行する企業が増えてきているのだ。ここで気をつけたいのが、時代の流れだからという短絡的な判断、安易な結論付けをしないことである。「年功序列」には人件費の高騰を招いたり、生産性を上げにくかったりするなどのデメリットもあるが、社員の定着率を高め、育成を安定化させるというメリットも見逃せない。グローバルレベルでの急速な変化に対応していくためには、どのような人事制度が自社に合致しているか。まずは人事担当者に、その議論をぜひしていただきたい。

●そもそも「人事評価」とは? 目的や評価制度の導入手順を解説【最新手法や事例も紹介】

●【人事制度の作り方:1】「人事制度」とは? 設計に必要な考え方と、経営における重要性を考える

「評価制度」に関するニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報はコチラ

よくある質問

●「年功序列」のデメリットは?

「年功序列」の主なデメリットは、成果と評価が連動しないため社員の生産性向上への意欲が生まれにくく、組織の高齢化に伴う人件費の高騰が避けられない点だ。また、若手社員の評価が低くなりがちで離職リスクが高まり、業務がマンネリ化しやすく、新しいチャレンジを避ける保守的な組織文化が生まれてしまいやすい。●「年功序列」の反対は?

「年功序列」の反対として位置づけられるのが成果主義だ。「年功序列」が社員の年齢や勤続年数などに合わせて、役職や賃金が上がっていくのに対し、成果主義は年齢や勤続年数ではなく、個人の業績や能力に基づいて評価・処遇を決定する。- 1