「メンタルヘルス」とは

「メンタルヘルス」とは、「心の健康状態」と訳される。心が健康であれば、前向きな状態を保つことができると言われている。その一方、ストレスなどを原因として気づかないうちに自分をコントロールできなくなってしまう状態を「メンタルヘルス」不調と呼ぶ。世界保健機関(WHO)では、「メンタルヘルス」を「自身の可能性を認識し、日常のストレスに対処でき、生産的かつ有益な仕事ができ、さらに自分が所属するコミュニティに貢献できる健康な状態」と定義している。「メンタルヘルス」対策が求められる背景について

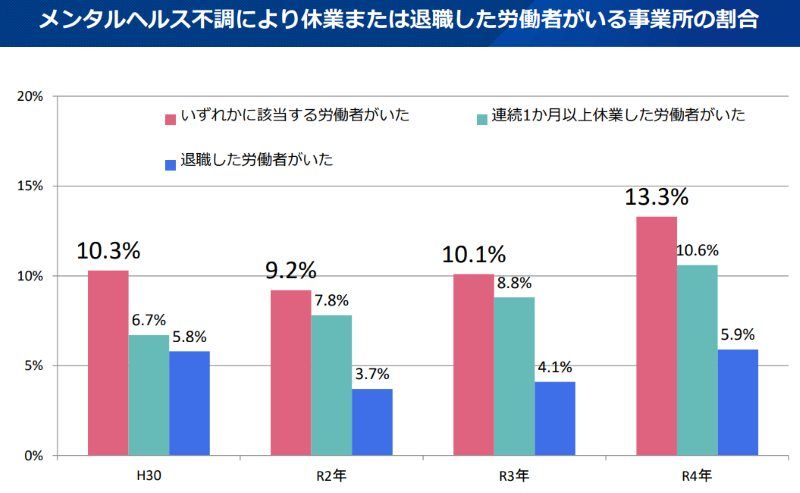

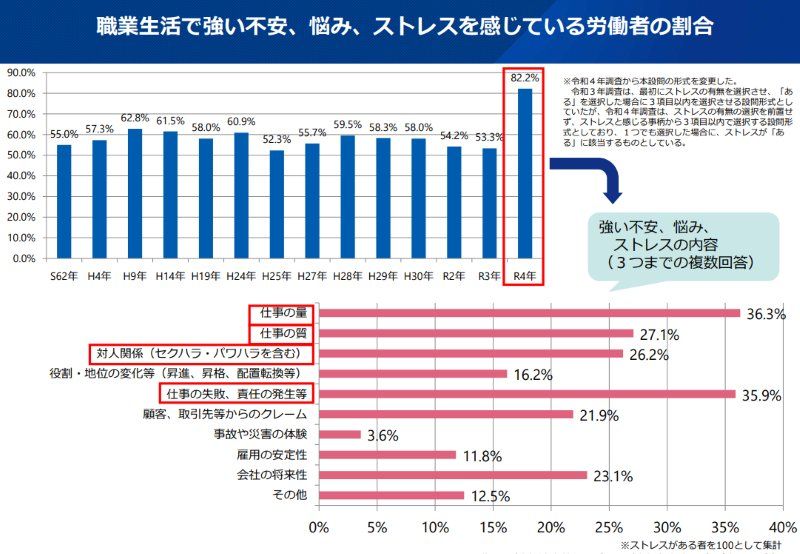

厚生労働省が令和4年に実施した労働安全衛生調査によると、「メンタルヘルス」不調によって連続1カ月以上休業した労働者、または退職した労働者がいた事業者の割合は、13.3%を占める。令和2年が9.2%、令和3年が10.1%であったので、増加傾向にあることがわかる。「職業生活で強い不安、悩み、ストレスを一つ以上感じている労働者の割合」を見てみると、令和4年は82.2%にも上っている。実に、5人中4人以上という結果となった。

出典:労働安全衛生調査 実態調査(厚生労働省)

出典:労働安全衛生調査 実態調査(厚生労働省)

出典:労働安全衛生調査 実態調査(厚生労働省)

「メンタルヘルス」が悪化する主な原因

「メンタルヘルス」が悪化する要因として、いくつかの要素が考えられる。それぞれについて解説していこう。●過度な業務量

前掲の労働安全衛生調査で、「職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合」を見てみると、最も多いのが「仕事の量」(36.3%)だ。次が、「仕事の失敗、責任の発生等」(35.9%)。この結果から、過度な業務量や責任の増大によってストレスを抱えてしまい、「メンタルヘルス」の不調を招いている労働者が多いことがうかがえる。●仕事の質

「仕事の質」にストレスを抱える労働者も多い。前掲の労働安全衛生調査でも、「仕事の失敗、責任の発生等」に次いで第3位(27.1%)に入っている。理由はさまざま考えられる。例えば、「難易度の高い仕事にチャレンジできない」、「裁量を委ねてもらえず、上司の指示通りにしかできない」などだ。これでは、従業員がストレスを感じてしまうのも無理がない。管理職として、どのように部下に仕事をアサインしていくか。力量と度量が問われるところだ。●人間関係のトラブル

人間関係、対人関係も労働者にとっては、ストレスの原因となりやすい。前掲の労働安全衛生調査では、「仕事の質」と割合がほとんど変わらず、第4位(26.2%)となっている。近年目立っているのが、上司によるハラスメントだ。具体的には、パワーハラスメントやセクシュアル・ハラスメント、モラルハラスメントなどが指摘されている。そうしたハラスメントを受けた労働者は、精神的に多大なストレスを抱えてしまうことになる。●職場環境のストレス

職場環境もストレスの原因として見逃せない。例えば、広さやレイアウト、照明、騒音、空調、作業スペースの広さなどだ。それらが、単独で影響を及ぼすこともあるが、中にはほかの要因と組み合わさって精神疾患をもたらすといった複雑なケースもあるので注意したい。●職場以外での問題

問題は職場環境だけではない。病気や離婚、介護、金銭トラブルなど、仕事と直接つながりのない私的な要因によって、ストレスを抱えることもあり得る。従業員の私的要因となると、介入するのは容易ではない。それでも、何か異変を感じさせるサインを見つけたら、可能な範囲で相談に応じるようにしたい。「メンタルヘルス」不調が及ぼす悪影響

「メンタルヘルス」の不調は、従業員本人のみならず会社に対しても悪影響をもたらしてしまう。それぞれについて説明していこう。【本人】

●精神疾患

「メンタルヘルス」不調によって、うつ病や適応障がい、不安障がい、睡眠障がい、依存症(アルコールや薬物など)等、さまざまな精神疾患につながるリスクがある。例えば、うつ病は、気持ちが著しく落ち込む、好きなことを楽しめないなど、抑うつ状態が続く病気を指す。深刻化すると会社に出勤できなくなり、やがて引きこもってしまうようになる。●遅刻・欠勤

心の病によりストレスが溜まると、遅刻や欠勤が増加しがちとなる。ただ、これは怠けているわけではない。「会社に行きたいと思えない」、「仕事に耐えられない」という精神的不調に陥っている可能性が高い。●業務効率の低下やミス

「メンタルヘルス」が悪化すると、集中力を欠くことが増え、どうしても作業効率が低下してしまう。結果的に、業務上のミスや遅延が起きやすくなる。●怪我や事故

「メンタルヘルス」の不調は、ケガや事故へとつながることもあり得る。その結果、長期療養による休職や離職を余儀なくされるケースも少なくない。【企業側】

●生産性の低下

従業員が「メンタルヘルス」不調になった場合、企業にとっても大きな影響がある。まず、想定されるのは組織活力の停滞だ。その結果、組織全体の生産性が低下する可能性がある。●離職率の増加

「メンタルヘルス」不調に陥る人は、休職に留まらず退職に至る可能性が高い。そういった人が増えることで、会社全体の離職率も増加してしまう。●休職や退職によるコスト増加

休職者が出てしまうと、医療費の負担はもちろん、傷病手当見舞金、代替となる人件費などが必要となってくる。また、退職となると、人材を補充しなければならない。そのための募集・採用に関わる費用など、さまざまなコストが掛かってしまう。万が一、労働災害が適用されると次年度から労災の保険金が増加するだけでなく、民事訴訟に発展すれば損害賠償を請求されるかもしれない。●トラブルによるイメージ損失

「メンタルヘルス」悪化の影響は、コスト面だけに止まらない。もし、精神的に病んだ従業員の中から自殺者が出てしまうと、会社のイメージは大きくダウンしてしまう。そうしたケースで取引先や株主からの信頼を回復するのは、簡単ではない。また、従業員の意識低下が採用活動にも悪い影響を及ぼすかもしれない。想定外の危機を迎えるリスクがあることを認識しておきたい。「メンタルヘルス」不調のサイン

「メンタルヘルス」に不調をきたすと、行動や体調に変化が現れる。メンタルヘルス不全に陥る前に、兆候やサインを覚えておきたい。【行動に現れるサイン】

行動に現れるサインとしては「勤務パターンの変化」、「パフォーマンスの変化」、「態度の変化」の3種類に大きく分けられる。勤務パターンの変化

遅刻や早退、有給休暇の取得、無断欠勤、明確でない理由での離席が増加している場合は注意が必要だ。また業務負荷に変化がないのに、退社時間が遅れがちになっているケースも「メンタルヘルス」に何らかの支障をきたしている可能性がある。パフォーマンスの変化

「メンタルヘルス」の不調は業務パフォーマンスに直接影響を与える。集中力の低下や決断力の鈍化が目立ち始め、業務処理能力が低下してくることがある。締め切りを守れないことが増えたり、メール対応が遅れがちになったり、アウトプットの質が落ちたりしてきたら「メンタルヘルス」の不調を疑ったほうが良い。また、会議での発言が減る、業務上必要な報告・連絡・相談を怠るなどの変化が見えた場合も注意が必要だ。態度の変化

これまで活気のあった挨拶がなくなる、身だしなみが乱れる、職場での人間関係に摩擦が生じるなどの変化も危険な兆候だ。独り言の増加や感情が急に変化するなどの、「メンタルヘルス」の不調を示す重要なサインと見ていい。【体調に現れるサイン】

「メンタルヘルス」の不調によって身体的な変化も現れる。例えば、肩こり、背中や腰の痛み、動悸、食欲不振などだ。また微熱や吐き気、倦怠感、頭痛といった風邪と似たような症状も見られる。その他、耳鳴りや不眠、動悸などは深刻な病気が原因のケースも考えられるため、すぐに病院で受診した方が良いだろう。「メンタルヘルス」における”4つのケア”

「メンタルヘルスケア」には、以下のように4つのケアが存在する。それぞれについて解説していこう。●セルフケア

セルフケアとは、従業員自らが「メンタルヘルス」の不調に気づき、ストレスに対処することを言う。そのためにも、セルフコントロール研修などを通じて、「メンタルヘルス」やストレスに関する正しい知識や、ストレス・コントロールの仕方などを事前に身につけておく必要がある。並行して、社内外の相談窓口を周知徹底し従業員が安心して相談できる体制を構築しておくことも重要となる。●ラインケア

ラインケアとは、管理者が部下の「メンタルヘルス」不調をいち早く察知し、適切な対応をとることを言う。具体的な措置としては、声かけや1on1の実施、相談窓口への誘導、職場環境の整備、休職した従業員の職場復帰支援などが挙げられる。●内部EAP

EAPとは、「Employee Assistance Program」の略称で、日本語では従業員支援プログラムと訳される。内部EAPは、事業内産業保健スタッフによるケアを指す。産業医や保健師、衛生管理者、人事労務担当者など、事業場内における産業保健の担当者が行う「メンタルヘルスケア」だ。具体的な取り組みとしては、「メンタルヘルス」対策に向けた計画の策定や従業員の健康情報の取り扱い、相談対応、事業場外資源とのネットワーク形成などが挙げられる。●外部EAP

外部EAPとは、事業場外資源によるケアを指す。病院やクリニック、地域保健機関、従業員支援プログラム機関などの社外の機関や専門家による「メンタルヘルスケア」だ。近年は、コストが安い、内部ERPよりも利用率が高いなどの理由もあって、外部ERPを利用する企業が増えている。いずれも「メンタルヘルス」に関して専門的な知識を持っているため、効果的なケアを期待できる。具体的な取り組みとしては、事業場の課題や自身が抱えるストレスに対するアドバイスや休職者の復職指導などが挙げられる。「メンタルヘルス」の対策ポイント

ここでは、「メンタルヘルス」の対策におけるポイントを紹介したい。●ストレスチェックを活用する

ストレスチェックは、従業員のセルフケアに役立つ重要な調査だ。それだけに、「メンタルヘルス」対策に向けても、ストレスチェックの集団分析結果を活用することが有効となる。指導が必要と判断された対象者には、医師による面接指導を行い、現在の職場環境において何らかの問題が明らかになった場合には、環境改善を進める必要がある。ストレスチェックは、常時使用する従業員が50人以上の事業場については、年に1回の実施が義務づけられているが、できれば50人未満の事業場でも実施を検討してもらいたい。●研修を実施して正しく知識を持つ

「メンタルヘルス」対策に向けては、まずは研修を通じて従業員が「メンタルヘルス」やストレスに関する知識を持つ必要がある。また、管理者が対象の場合には、部下の「メンタルヘルス」不調に早期の段階で気づけるようになるし、正しい措置で迅速に対応できたりする。従業員や管理者がメンタルヘルスに関して共通認識を持てれば、職場環境の見直しや改善もしやすくなる。●相談窓口を設置する

メンタルヘルス対策として、従業員からの「相談窓口」を設置するのも有効な施策だ。事実、設置企業が増えている。ただ、設置したからといって安全配慮義務を果たしているとは言い切れない点は、注意したい。●産業医や専門家の協力を仰ぐ

「メンタルヘルス」対策を進めるには、ストレスや「メンタルヘルス」に関する専門的な知識が不可欠となる。産業医のサポートはもちろん、ケースによっては病院や地域保健機関、従業員支援プログラムなど、外部の専門家の協力を仰ぐ必要が出てくる。この場合、従業員の個人情報保護には十分な配慮が求められるのは言うまでもない。「メンタルヘルス・マネジメント検定」の勧め

最後に、「メンタルヘルス」対策に向けて有効だとなり得る「メンタルヘルス・マネジメント検定」の概要を抑えておこう。「メンタルヘルス・マネジメント検定」は、労働者の心の不調を防ぎ、活き活きとした職場づくりを目指した検定試験だ。大阪商工会議所などが実施している。「セルフケアコース(一般社員対象)」、「ラインケアコース(管理職対象)」、「マスターコース(人事労務管理スタッフ・経営幹部対象)」の三つに分かれており、受験者のニーズに合わせて選択することができる。

まとめ

「メンタルヘルスケア」は、専門家に任せるだけではいけない。全社レベルで効果的に行う必要がある。そのためにも、まずは従業員全員がストレスや「メンタルヘルス」に関する基本的な知識を身につけることがスタートラインとなる。セルフケアが徹底するだけでも、かなりの効果が期待できる。また、「エンゲージメント」のレベルを高めることも得策だ。そうした職場では、従業員が自らの能力を発揮できているだけでなく、評価してもらえていると感じやすいからだ。昨今は、エンゲージメントサーベイを実施する企業は多いが、データを取り放しであったりする。有益な取り組みを実践することが、「メンタルヘルス」対策にもつながることを理解しておきたい。

「メンタルヘルス」に関するニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報はコチラ

よくある質問

●「メンタルヘルス」を良くするには?

「メンタルヘルス」を良くするための対策として、個人としては、リラクゼーションや呼吸法、瞑想などのセルフケアを習慣化し、ストレスへの耐性を高めることが重要だ。また企業としては、従業員への教育研修や相談窓口の設置、産業医との連携体制の構築が有効となる。●「メンタルヘルス」を悪化させやすい人の特徴は?

真面目で完璧主義であったり、周囲への気遣いが強かったりする人は要注意。まネガティブな感情を引きずりやすく、自己肯定感が低い傾向にある人、他人の評価を過度に気にする人もメンタルヘルスを崩しやすいとされている。- 1