メディアでもよく見る「退職代行」とは?

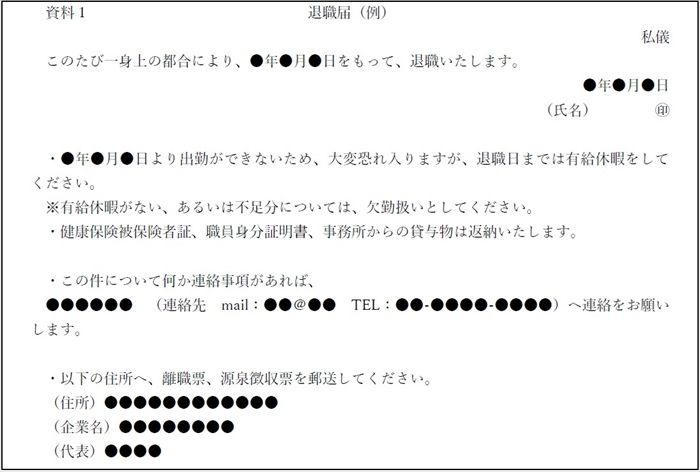

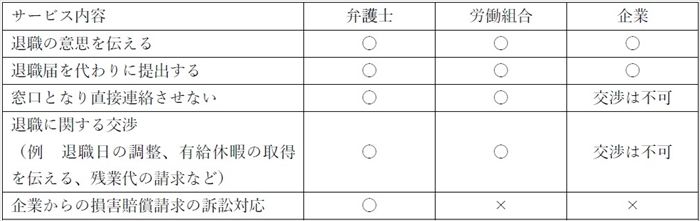

「退職代行」は、労働者に代わって退職の意思表示等を行うサービスです。その名の通り「退職」を「代わりに行う」ものです。その際に送られてくる資料(資料1:退職届《例》)、退職代行のサービス内容の一例、退職代行のメリット・デメリットをまとめましたので、下記をご参考ください。資料1:退職届(例)

退職代行のサービス内容の一例

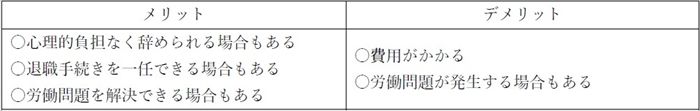

退職代行のメリット・デメリット

【労働者編】退職代行を利用する際に労働者が注意すること

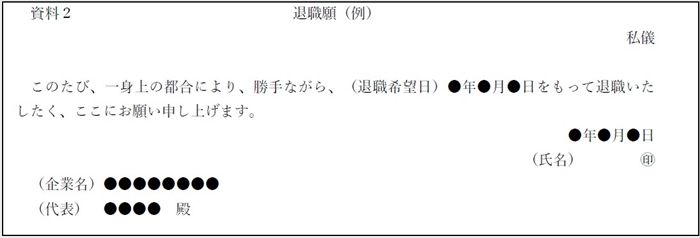

雇用契約に基づいた契約は、一定の要件を満たせば、いつでも、理由を要せずに雇用契約を解約することができます(民法627条)。退職の意思を伝えたいのであれば、「資料2:退職願(例)」を提出しましょう。ただし、企業は長く働いてもらうつもりで採用しています。企業を辞めるということは本人にとっても一大事ですが、企業にとっても一大事です。企業や一緒に働いてきた仲間たちにできる限り迷惑をかけないように、退職の手続きや引継書の作成などを進めてください。また、日ごろから業務を共有できるように、業務内容をマニュアル化しておくことをお勧めします。

資料2:退職届(例)

【企業編】退職代行から連絡がきた際に企業が注意すること

突然、「資料1:退職届(例)」のような書類が届いた場合、企業としてどのように対応するべきでしょうか。まず、労働者から退職したいという意向が示された場合、それが法的に何を意味するのかを確認しましょう。具体的には、「辞職」と「合意解約」の申し込みの違いです。「辞職」とは、労働者による雇用契約の解約です。他方で、「合意解約」の申し込みとは、雇用契約を将来に向けて解約することについての申込みであり、企業が行うのが「退職勧奨」、労働者が行うのが「依願退職」です。

「辞職」も「合意解約」の申込みもどちらも意思表示であり、労働者の意思によるものでなければなりません。例えば、労働者以外の者が、労働者に無断で、「辞職」の意思表示なり「合意解約」の申込みの意思表示をしたとしても、それは無効になります。

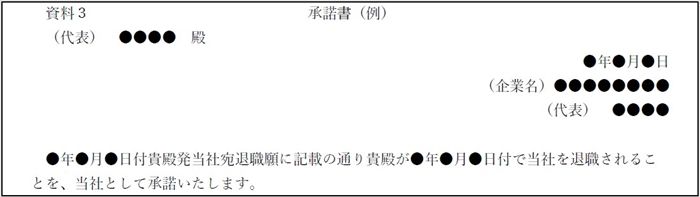

「合意解約」の申込みは、企業の承諾の意思表示がなされるまでの間は撤回できますが、「辞職」は、その意思表示が企業に到達した時点で解約告知としての効力を生じ、撤回できないとされています。つまり、「合意解約」の申込みについては、新たな契約(雇用契約を解消しましょうという契約)の申込みなので、相手方がそれを承諾して初めて契約が締結されるため、承諾するまでは撤回できるということになります。よって、退職願を承諾する場合は、「資料3:承諾書(例)」にて通知しましょう。

資料2:承諾書(例)

退職代行に関わらず、これからも企業が注意することとしては、労働者とコミュニケーションを取ることです。これにより、労働者が困っていることを早めに知ることが重要です。また、交通事故や急病などにより、誰かが突然業務ができなくなる可能性はありますので、業務を企業内で共有をすることを心がけてはいかがでしょうか。

- 1