「ロジカルシンキング」とは

「ロジカルシンキング」とは、直感や思いつきに頼るのではなく、筋道を立てて考え、矛盾を排除し、原因と結果、事実と結論の論理的なつながりを重視する思考法だ、「論理的な」という意味を持つロジカル(Logical)と「思考」や「考え方」などを意味するシンキング(Thinking)を合成した言葉で、そのまま「論理的思考」と訳することができる。情報の整理・分析、問題点の見極め、課題解決、意思決定、説得力に富んだ意見の伝達などを実現するためには「ロジカルシンキング」が不可欠であり、習得と向上に取り組むべきビジネススキルと言える。

●クリティカルシンキングとの違い

「ロジカルシンキング」に類似した言葉として知られるのが「クリティカルシンキング(Critical Thinking)」だ。こちらは批判的な(Critical)スタンスで物事を考える思考プロセスで「批判的思考」とも呼ばれている。「クリティカルシンキング」では、先入観を排し、目に見えているものを「本当にそうなのか?」と疑い、さまざまな角度から思考を巡らすことになる。「ロジカルシンキング」と併用することで、間違った結論へと至るリスクを減らし、物事の本質を正しく見極めることに役立つ思考法と言える。●ラテラルシンキングとの違い

「ラテラルシンキング(Lateral Thinking)」は「水平思考」と訳される思考プロセスだ。論理的であることを重視する「ロジカルシンキング」とは異なり、「ラテラルシンキング」では直感的な思考や柔軟な発想力が求められる。常識や固定観念、既成の概念にとらわれず物事を多面的に見て考えることで、新しいアイディアや意外な結論を生み出すのだ。結論が一つとは限らないことも「ラテラルシンキング」の特徴である。「ロジカルシンキング」のメリット

物事を論理的・客観的に考える「ロジカルシンキング」を身につけ、習慣づけることには下記のような多くのメリットがある。●現状把握力や分析力の向上

原因と結果、仮定と根拠を矛盾なく結びつけていく「ロジカルシンキング」によって、現状を把握・理解するスピードと精度が向上する。問題の分析力、原因の特定力も身につくだろう。●問題を解決する能力の向上

物事を体系的に整理し、原因と結果の関係を正しく理解することで、問題を解決するための道筋が見えてくる。「どうすれば成果を出せるか」、「どの課題からクリアするのが効果的・効率的か」という問いに対して的確な答えを導き出し、実行することが可能となり、ビジネスでの成功や業務改善へと至るだろう。●提案力やプレゼン力の向上

「ロジカルシンキング」ではデータや根拠に基づく論理的な思考展開が重視されるため、導き出された結論やアイディアに説得力が生まれる。また意見や提案を正確かつ筋道を立てて説明することも可能となる。相手の関心や承諾を得やすくなり、プレゼンテーションの場などで効果を発揮するはずである。●コミュニケーション能力の向上

「ロジカルシンキング」によって自分の中に原因、結果、解決策などが論理的に整理されれば、それらを誰かに伝える際にも論理的に話を進めることが可能となる。「何が重要か」も明確となるため、自分の意見や提案を正しく理解してもらいやすくなるはずだ。コミュニケーションが円滑化し、相手との信頼関係もよりスムーズに構築できるようになるだろう。「ロジカルシンキング」における3つの論理展開パターン

「ロジカルシンキング」における論理展開の手法としては、以下の3つのパターンがよく活用されている。●帰納法

複数の事実・実例から共通点や傾向を発見し、結論・一般論を導き出すのが「帰納法」だ。イギリスの哲学者フランシス・ベーコンが提唱した手法で、例えば「商品Aは東京、横浜、札幌での売れ行きが好調だ」という市場調査データをもとに「大阪、名古屋、福岡など他の大都市圏でも売れるのではないか」と考えることなどが「帰納法」にあたる。「帰納法」では、事実・実例のサンプルを一定数以上集めること、想像力を働かせつつ客観的にデータを俯瞰することが重要となる。ただし「帰納法」で導き出されるのは、あくまでも共通点・傾向・一般論であり、絶対的かつ普遍的な真理ではない。見方によっては別の結論に至ることもあれば「商品Aは東日本では人気でも西日本では売れなかった」となる可能性もありうる点には注意が必要だ。

●演繹法

「演繹法」は、すでに確定している一般的な事実と観察事項とを結びつけて、最終的な結論を導き出す手法だ。フランスの哲学者ルネ・デカルトが提唱した手法で、また古代ギリシャの哲学者アリストテレスが確立した「三段論法」は「演繹法」の代表例とされている。「人間はいつか死ぬ」という事実と、「ソクラテスは人間である」という観察事項を結びつけて「ゆえにソクラテスはいつか死ぬ」と結論づけるのが「三段論法」であり、「演繹法」の考え方だ。自然な論理をもとに誰もが納得できる結論へと至る思考法と言えるだろう。確実な一般的事実に関する知識を広め深めることと、物事を正確に観察することが重要で、これらが満たされないと誤った結論に辿り着く恐れがある点には留意したい。

●弁証法

「弁証法」とは、ある課題において対立・相反する2つの意見を、矛盾しないように統合して新しい発想や解決策を生み出す思考手法である。「弁証法」のスタート地点となる意見は「テーゼ」、これを否定する意見は「アンチテーゼ」、双方の対立を解決するための意見は「ジンテーゼ」と呼ばれる。例えば「原材料の高騰によるコスト上昇を抑制したい」というテーゼに対し、「品質維持のため他の原材料には置き換えられない」というアンチテーゼがある場合、「製造プロセスや電力消費量の見直しによってトータルの生産コストを下げ、価格への転嫁を回避する」といったジンテーゼを解決策として提示することになる。相反する意見の双方を尊重し、より優れたアイディアや解決案を見つけ出すための手法と言える。

「ロジカルシンキング」のスキルを鍛える方法

「ロジカルシンキング」のスキルを鍛えるためには、以下のような思考術や姿勢を普段から意識しておくことが大切である。●日常生活で常に考えるクセを育む

興味を抱いていること、ふと関心を持ったことに対して常に「なぜ?」と問いかけるようにしたい。売れているモノや流行しているコトに出会ったら「どうして流行っているのか?」と考えるクセを身につけるべきだ。●筋道を立てて考える

「ロジカルシンキング」では、原因と結果を論理的に無理なく結びつけることが大切だ。発想を飛躍させることなく、複雑に考えることを避け、なるべくシンプルなロジックで筋道を立てて考えるようにしたい。●仮説を立てて考える

まずは「〇〇と言えるのではないか?」などと仮説を立て、その仮説を証明できる根拠を考え、根拠となる事実や情報を収集・整理していくことで思考展開がスムーズに進むだろう。●目的を意識する

「ロジカルシンキング」は、事実確認・原因探求・問題解決・新しい提案といった“目的”を達成するための“手法”である。思索そのものに酔うのではなく「いま考えていることは、何が目的か?」、「どんな課題を解決しようとしているのか?」、「相手に何を伝えようとしているのか?」を常に意識しておくようにしたい。●具体的な言葉・数字を使う

自分の思考を整理するためには、曖昧で抽象的な表現ではなく、わかりやすく具体的に言語化すること、言葉を明確に定義すること、根拠となる数字を盛り込むことなどを心がけるべきだ。例えば「多い」、「遅い」、「困っている」といった言葉は具体性に欠け、人によってイメージが異なるため誤解の原因ともなる。「平均に比べて何パーセント少ない」、「1人あたりの残業時間が何十分増加」など、極力具体的に物事を言語化し、すべての人が共通のイメージを抱けるよう配慮したい。●ディベート/セルフディベートに取り組む

「ロジカルシンキング」の能力アップには討論(ディベート)が有効だ。相反する意見のうち一つを支持する立場となり、事実やデータを根拠として仮説・主張の正しさを論理的に立証し、異なる意見の持ち主や審判役の第三者を説得するのである。討論相手がいないなら、1人で行う「セルフディベート」という手がある。肯定意見と否定意見、どちらの主張も自分自身が受け持ち、自分の中で討論し、それぞれの正しさを立証するのだ。●フェルミ推定に取り組む

「フェルミ推定(Fermi Estimation)」とは、実際に調査したり正確に計算したりといった作業が難しい事柄について、一般的な知識、限定された情報、不完全なデータなどをもとに、論理的に考えを組み立て、合理的な推測を導き出すという思考法だ。例えば「日本にエレベーターは何機あるか?」、「スマートフォンを複数台所有している人の数は?」といった問題に対し、日本の人口、世帯数、年齢別の構成、自分の生活圏にあるマンションや商業施設の数・分布、スマートフォン普及率、スマートフォン市場規模……といった情報をもとに、仮定と推論を組み立て、数値を推定することになる。導き出した答え(数値)が正しいとは限らないが、論理的に考えていく過程が「ロジカルシンキング」のトレーニングとなるのである。●相手目線で考える

多くの場合、「ロジカルシンキング」によって得られた結論やアイディアは誰かに伝えることが必要となる。相手に納得してもらうためには、相手の立場や目線を意識しながら論理を組み立てること、相手にわかりやすい言葉で説明することが求められる。最初に結論を伝えてからその結論へと至った理由・根拠を話す、何が重要かを整理して筋道を立ててシンプルに話す、といった工夫を取り入れたい。●手法やフレームワークを活用する

論理的に思考を進めようとしても、好き・嫌いといった感情や思い込みを排除すること、別の立場や視点から物事を見ること、これまで信じてきたことや目の前の事象に疑問を持つこと、自分とは逆の主張についても検証すること……などは、意外と難しい。この壁を突破するために、前述の「帰納法」、「演繹法」、「弁証法」を駆使し、後述する思考展開のフレームワークを活用して問題と向き合うようにしたい。●研修で学ぶ

あるスキルを身につけるためには、知識を体系的にインプットすると同時にアウトプットすることも有効なトレーニングとなる。外部機関や事業者が用意している各種の「ロジカルシンキング」研修プログラムでは、ディベートやグループワークなど実践の機会=アウトプットの場が用意されていることも多いため、積極的に活用するようにしたい。「ロジカルシンキング」に関連するニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報はコチラ

「ロジカルシンキング」の手法&フレームワーク5選

「ロジカルシンキング」の実践では、下記のような5つの手法やフレームワークがよく用いられている。●ピラミッドストラクチャー

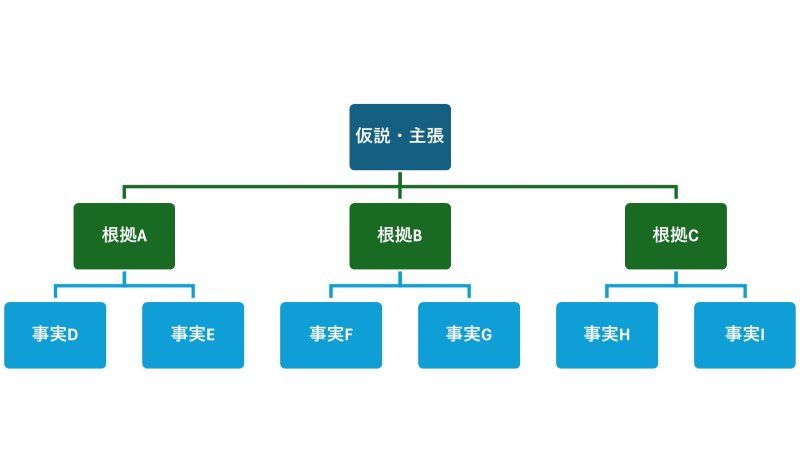

主張や結論、仮説などを三角形の頂点に配置し、その下には主張を裏づけるさまざまな根拠ABC……を、さらに下の階層にはABCを裏づける事実DEF……を置き、と、ピラミッド状に論理を展開させていくフレームワークが「ピラミッドストラクチャー」だ。ピラミッドの上部から下に向けて仮説・主張→根拠→事実と展開していく「トップダウンアプローチ」と、逆に底辺から上に向けて事実→根拠→仮説・主張と積み上げていく「ボトムアップアプローチ」がある。多くの事実・根拠に基づいて論理的に結論が導き出されている様子が可視化されることが「ピラミッドストラクチャー」の特徴である。

●ロジックツリー

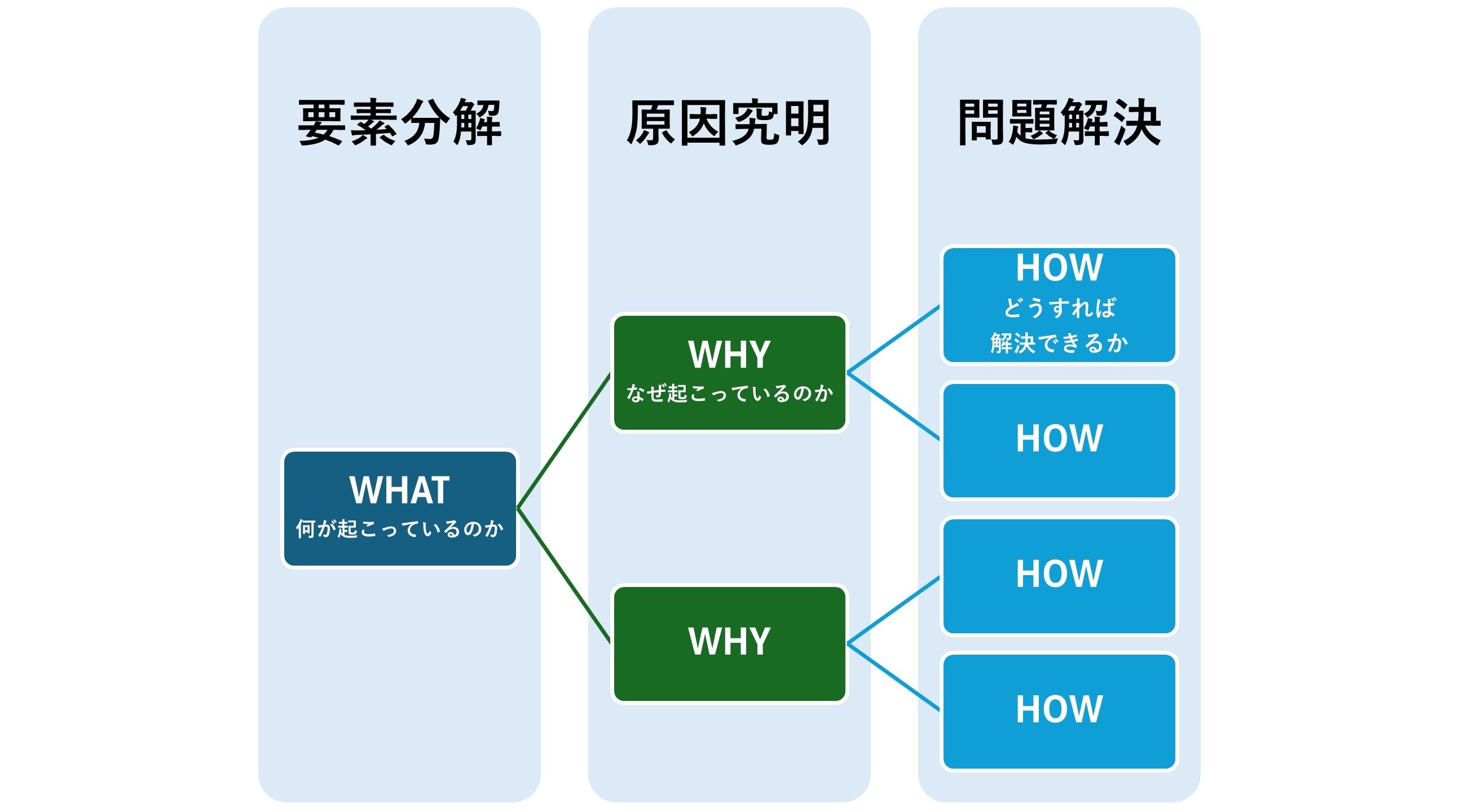

縦方向に論理を展開する「ピラミッドストラクチャー」に対し、横方向に問題点を書き出していくのが「ロジックツリー」で、以下の3つのツリーで構成されることになる。(1)要素分解ツリー/「WHATツリー」……大きな問題を小さな要素に分解して整理する。

(2)原因究明ツリー/「WHYツリー」……さまざまな問題を引き起こしている根本的原因を発見する。

(3)問題解決ツリー/「HOWツリー」……根本的な問題に対する解決策・改善策を導き出す。

「何(WHAT)が起こっているのか」という大きな枝から「なぜ(WHY)起こっているのか」という小さな枝が伸び、「どうすれば(HOW)解決できるか」という葉が広がる、というイメージを抱けばいいだろう。

●So What, Why So

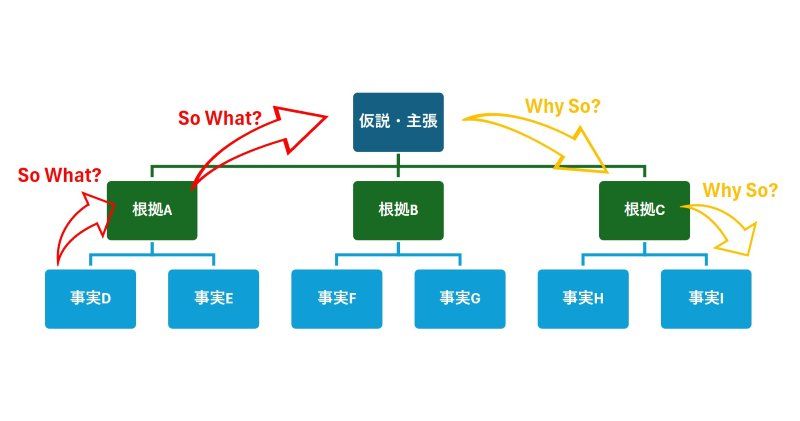

仮説・結論・主張と、その根拠・事実を、矛盾も発想の飛躍もなく、論理的に結びつけるための思考プロセスが「So What, Why So」である。ある問題に対して「So What?(どういうこと?)」、「Why So?(それはなぜ?)」、「So What?(ではどうすればいい?)」と交互に問いかけを繰り返していく手法で、これにより因果関係の矛盾や間違った仮説・対処を排除し、本質的な問題とその解決策を導き出すことが可能となるのだ。

●MECE(ミーシー)

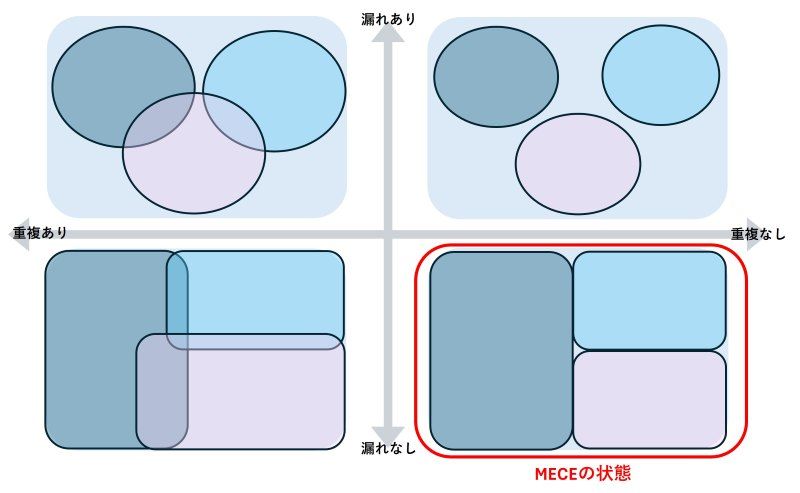

「ロジカルシンキング」で論理を展開させる際、前提に間違いがあってはならない。そこで「MECE」を意識することになる。「Mutually(お互いに)」、「Exclusive(重複せず)」、「Collectively(全体として)」、「Exhaustive(漏れがない)」という4つの単語の頭文字からなるワードである。例えば商品のマーケティングやプロモーションを企画する場合、年齢、性別、職業、収入、家族構成、居住地といった属性・要素をもとにターゲットを絞り込むことになるだろう。このとき「職業をどこまで細分化するか。漏れはないか」、「年齢としての『10代』と職業としての『学生』は重複していると言えるのではないか」などと、「MECE」を意識して細かく考えながら分類していくことが重要なのである。

●ゼロベース思考

人は経験や生活を通じて、勝手な思い込み、先入観、固定観念を抱いていることも多い。これらを排除し、いわば白紙の状態から=「ゼロベース思考」で考える姿勢が「ロジカルシンキング」では重要となる。他者との対話とフィードバックによって自身の中にある偏見や歪んだ思考プロセスを再確認することが「ゼロベース思考」を育むトレーニングとなるはずだ。「ロジカルシンキング」のトレーニングや活用における注意点

実際に「ロジカルシンキング」のトレーニングを行う時や活用する時の注意点を挙げていく。●前提条件が正確であることが大切

誤った事実や情報を前提として論理を展開させると、誤った結論に至ってしまう。またAIの急速な発達・普及など環境変化が大きい現代では、昨日までは正しかった仮説・事実・前提条件がガラリと変わってしまうこともありうる。論理展開の前提となる事実や情報は、正確または普遍的なものを慎重に選択すべきである。●事実・根拠は無数に存在し、変化し、結論が一つとは限らないことを理解する

多くの事実や情報から結論を導き出す際、その情報を見る視点や論理を展開させる人物によって異なるゴールに辿り着く可能性がある。また新たな事実やデータによって導き出される結論が大きく変化することもありうる。事実は無数に存在する。データは変化する。結論も変わる。それらを理解したうえで、論理的・客観的に思考を進めていかなければならない。●一つの視点に囚われない

「ロジカルシンキング」では視点の違いが論理の展開や結論に影響を及ぼす。既成概念や自分に染みついた視点だけに囚われず、考え方の幅を広げながら論理を展開していくよう心がけたい。●伝え方に注意する

「ロジカルシンキング」によって導き出した結論やアイディアが強い説得力を持つことは確かだが、論理的であればいいというわけではない。「これが正解。正論」と押しつけるのではなく、相手の感情を理解し、どんな問題を解決するための策かという目的を意識しつつ、円滑なコミュニケーションを実践するよう注意したい。「ロジカルシンキング」に関する資格

最後に「ロジカルシンキング」に関する資格を4つ紹介したい。●論理的思考士

論理的思考士は、問題解決に必要な多角的な資格や論理的な思考力を有しており、ロジカルな視点でアドバイスできることを証明する資格だ。日本インストラクター技術協会が運営しており、試験は年6回、偶数月に行われる。●ロジカルシンキングマスター

ロジカルシンキングマスターは、論理的思考の基本である帰納法や演繹法から、理論展開の方法、MECE、優先順位を立てるためのマトリックスなどのフレームワークを適切に使い分けて、効率的に理論を構築できる能力を証明する資格だ。日本生活環境支援協会が運営しており、年6回、偶数月に試験が実施される。●問題解決力検定

問題解決力検定は、必要な情報を収集・分析し、論理的に問題を解決に導く能力を判定する。4級から1級まであり、コンサルティング会社の1~2年目レベルから、コンサルタントとして企業経営者と経営課題について討議し、プロジェクトを案件化し推進していくことが出来るレベルまで幅広くレベルが区分けされている。階級によって実施日は異なるが、通年で実施されている。●論理文章能力検定

基礎力財団が運営する論理文章能力検定は、論理に基づく「読解力」、「思考力」、「表現力」を図る試験だ。受験レベルは6段階あり、小学生から社会人まで幅広い年代を対象としている。まとめ

日々の業務において正確かつスピーディな判断や意思決定を実現するためには、多くの事実やデータから論理的に思考を展開し、合理的な結論を導き出す「ロジカルシンキング」が不可欠だ。論点が整理され説得力に富む資料やストーリーをもとに、各種の提案やプレゼンテーションを進める。問題、その原因、対策を論理的な思考によって明確化し、業務改善やビジネス上の課題解決に役立てる。「何が重要か?」、「まず何をすべきか?」をわかりやすく伝えてコミュニケーションを円滑化する。これらすべてのシーンにおいても「ロジカルシンキング」は効果を発揮するだろう。「ロジカルシンキング」をビジネスの現場で必須のスキルと認識し、その能力開発に努めたいものである。●「コミュニケーション能力(スキル)」とは? 種類や高める方法を解説

●「スキルセット」の意味とは? エンジニアやマーケターなど職種別に求められるスキル一覧の例を紹介

●「スキルアップ」とは? メリットやスキル向上を図る方法を解説

「リスキリング」に関連するニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報はコチラ

よくある質問

●論理的思考力がある人の特徴は?

論理的思考力がある人は、物事を的確に分析し、その因果関係を明確にできる。常に「なぜ」という疑問を持ち、事実と感想を区別して考えられたり、他者に説明する際に、結論と根拠を明確に示し、わかりやすく伝えるのが得意だったりする。●論理的に考えられない人の特徴は?

論理的に考えるのが苦手な人は、一般論を抽象的に捉えられず、問題の本質を見抜けない。結論までの手順が理解できず、複雑な問題を分解するのが苦手だ。そのため、矛盾に気づかず、他人の意見を鵜呑みにしがちである。また、感情に振り回されやすく、客観的な分析が不得手な傾向がある。- 1