400社の調査から見えた、「健康経営」を継続するとぶつかる壁

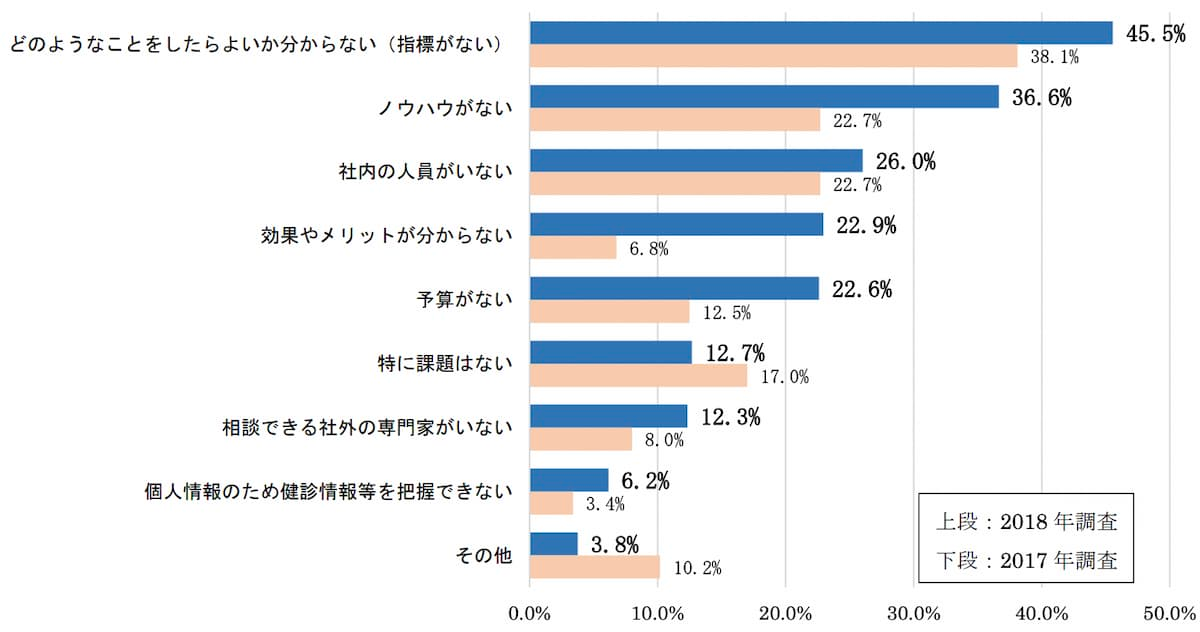

健康管理システム「Carely」では、2022年4月に健康経営に関する大規模調査を実施。400社の推進担当部署に対して、「認知度」「取り組み施策」「推進するうえでの課題」という3つの観点から質問することで、特に「健康経営」を継続する企業における課題が浮き彫りになりました(図表1)。このうち、「健康経営を推進するうえでの課題」に関する設問について、東京商工会議所が2018年に実施した「健康経営に関する実態調査」の同様の調査結果(図表2)と比較してみると、この4年間のうちに「健康経営」は確かに進化・浸透していることがうかがえます。

図表1

出典:株式会社iCARE「健康経営に関する認知度調査」

図表2

出典:東京商工会議所「健康経営に関する実態調査」

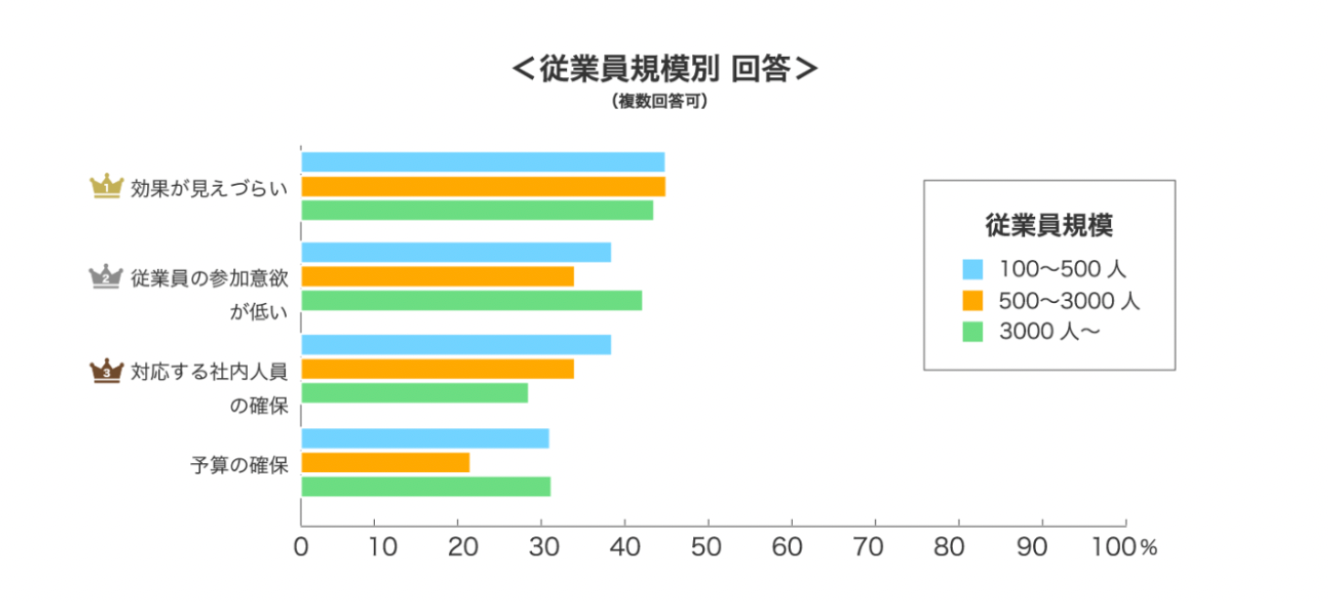

同時に、2022年調査の同結果における「従業員規模による違い」にも注目してみましょう。1位の「効果が見えづらい」は、従業員規模別で大きな差異はありませんが、2位の「従業員の参加意欲が低い」は、従業員数3,000人超の大規模事業者の悩みが大きく、一方で3位の「対応する社内人員の確保」は従業員数500人前後の中規模事業者の方が大きくなっています。

調査結果の比較や考察を進めると、「健康経営」を継続している企業では「従業員を巻き込むことができる健康経営の専門人材」が求められていることが分かります。そうした人材こそが「産業看護職」なのです。

「産業看護職」とは

人事であっても、大手企業での勤務経験がない限り、「産業看護職」という職業には馴染みが薄いかと思います。産業看護職とは、「企業で従業員の健康管理に従事する保健師・看護師」のことです。同じような役割を担う「産業医」は、労働安全衛生法により、ひとつの事業場で働く労働者が50人を超えると選任する義務があります。これは従業員の健康管理(特に面談や就業判定)を通じて企業への助言・指導を行うことを目的とするものです。

一方で、産業看護職については法律上の選任義務はありません。しかし従業員規模が大きくなり、拠点が増える・事業内容が拡大するとともに、産業医だけでは従業員の健康管理をカバーできなくなってきます。そこでより従業員に近い立場できめ細やかな対応を目的として、産業看護職を採用するのです。

一般的に、産業看護職を採用する企業は従業員1,000名規模を超える大規模事業者です。ですが、もし健康経営を本気で推進するならば、500名前後の中規模事業者においても産業看護職はその強みを発揮してくれることは間違いありません。

「産業看護職」が社内にいる強み

まずは「健康経営」の基礎となる健康管理(企業としての義務対応)における産業看護職の強みについて、産業医との比較を通して見ていきましょう。◆豊富な専門知識

そもそも「健康管理」とは、健康診断やストレスチェックを実施したり産業医面談を行ったりすることだけではありません。これらは健康管理の一部であり、本来はこうした検査や面談を通じて職場内(業務内容や社内環境)に潜むリスクを解決すること、つまり予防することも健康管理に含まれます。「予防する健康管理」とは、例えば次のようなものです。ある機械系のSIer企業では、繁忙期にさしかかると、残業増加に伴い、睡眠時間の少ない従業員や入眠までに時間がかかってしまう従業員が現れることが長時間労働者への面談で分かってきました。そこで、特に業務が偏りやすい部署や職種には、勤怠管理にインターバル制度を採用し、朝の勤務開始をフレキシブルにすることで、勤務時間と睡眠時間の双方を確保しやすい労務体制を構築しました。

このように、ハイリスク者を早期発見することにとどまらず、リスクの要因を業務内容から読み解き(繁忙期・業務の偏り)、事業推進と健康管理のバランスをとった解決策(インターバル制度)を提示することができるのが産業看護職の強みのひとつです。

◆ 従業員一人ひとりとの信頼関係

産業医の立場は、健康管理を通じて企業への助言・指導を行う立場であるため、「従業員視点」よりは「企業視点」になりがちです。企業としての労務リスクの低減や、組織としてのルール制定に強みがあるといえます。一方で、産業看護職の立場は法律上に定めがない分だけ柔軟に使い分けができます。また産業医は嘱託(業務委託)による契約形態が主ですが、産業看護職の場合は社員として健康管理に従事するために、同じ会社で働く従業員視点で一人ひとりとの信頼関係がつくりやすい立場であるとも言えます。

◆プロジェクトのPDCAサイクルを主導

産業医と同等の知識・経験を持ちながら従業員視点での施策実行ができる産業看護職が社内にいる最大の強み、それは「プロジェクト担当としてPDCAサイクルを主体的に推進してくれる」という点です。例えば月1~2回稼働する産業医の場合、どうしても外部アドバイザー的になってしまうため、企画(Plan)のフェーズでは必要になりますが、その後の実行・改善は社内人材に譲る必要があります。産業看護職であれば、企画(Plan)・実行(Do)を自身が進めるだけでなく、社内での関係者を巻き込みながら分析(Check)・改善(Action)を推進するスキルを持ち合わせています。

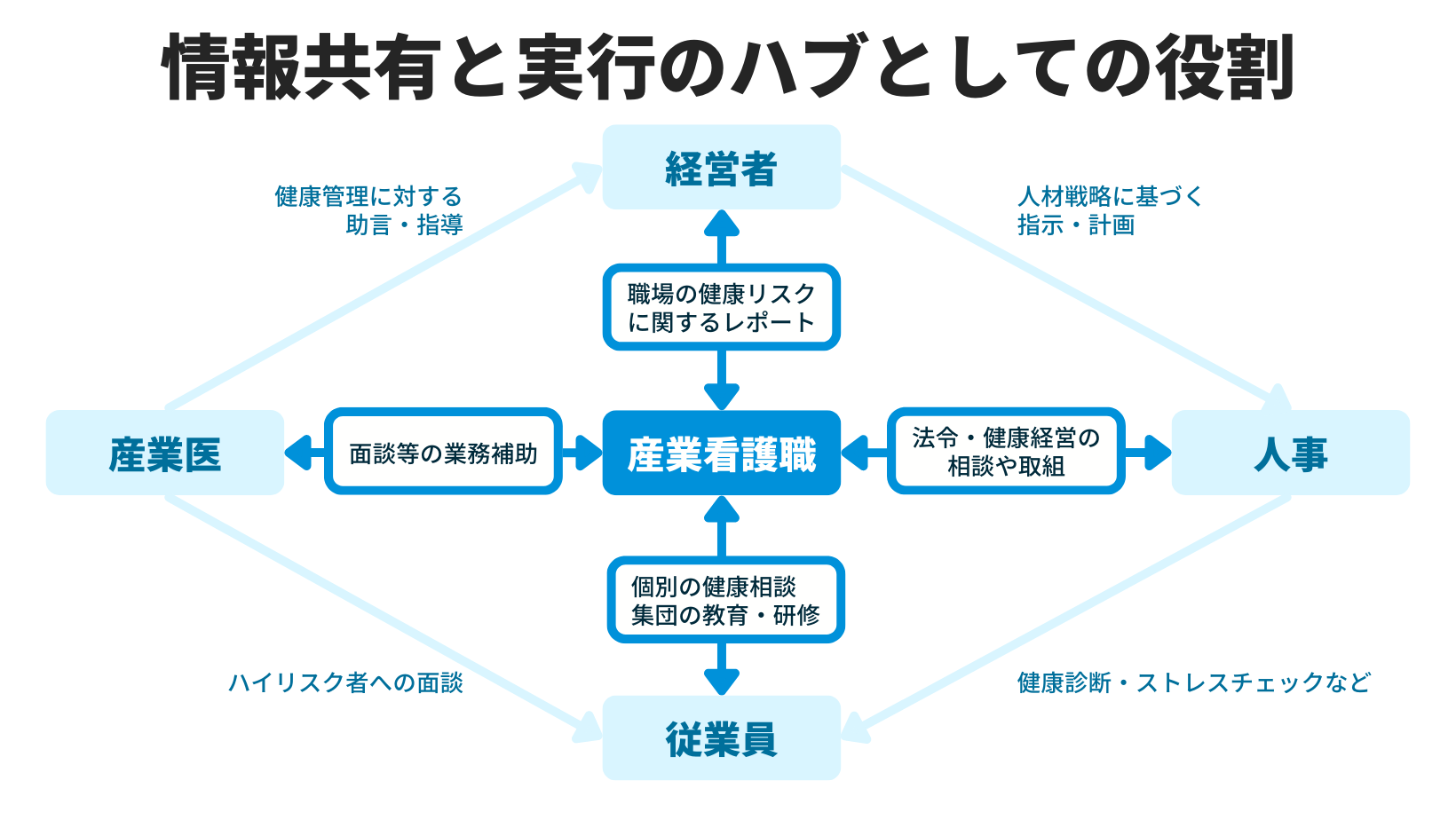

情報共有と実行のハブとして機能する「産業看護職」の立ち位置

企業における健康管理を難しくしている要因のひとつが、個人情報保護とのバランスです。従業員一人ひとりの健康情報(健康診断結果や面談記録等)は要配慮個人情報として扱われ、たとえ経営者や直属の上司であっても好き勝手に閲覧できないプライバシー領域となります。そのため、企業として個人情報に配慮しつつ健康管理の義務対応を徹底したい場合には、従業員・人事・経営者・産業医といったステークホルダー間の情報共有をスムーズにすること。加えて、健康施策を自ら実行できる役割が必要です。その役割に適任であるのが産業看護職なのです。

図表3

◆長時間労働面談から、職場の健康リスクを浮き彫りにできる

2019年の法改正により、長時間労働の上限規制がしかれ、時間外労働が80時間を超え疲労が認められる従業員には、本人の申し出が必要であるものの産業医面談が義務付けられました。しかし、勤怠管理の実務運用としては、時間外労働が80時間を超えるまで待つことなくその手前の段階(60時間超や連続月で45時間超)で何かしらのスクリーニングを実施します。2021年に改正された「脳・心臓疾患の労災認定基準」においても、労働時間だけでなくその他の業務の負荷も考慮して労災認定されることが明記されたためです。長時間労働者の発生割合は企業によって様々ですが、従業員500人規模の企業では少ないケースでも15人ほどの長時間労働者が現れます。長時間労働者への面談にかかる時間は10~15分ですので、1月あたり3時間以上は必要です。しかし、従業員500人規模の企業では産業医は月2~4時間の契約時間です。長時間労働者以外にも、高ストレス者面談や衛生委員会の出席といった業務も契約時間以内に終わらせる必要があるため、長時間労働者との面談はハイリスクな従業員に限って実施せざるをえないでしょう。

上記は産業看護職がいない職場のケースです。これが産業看護職がいる職場では長時間労働者への面談ヒアリングを漏れなく実施できるだけでなく、長時間労働の原因となっている要因や健康リスクを浮き彫りにすることも可能です。

月に数度職場を訪問するスタイルの嘱託産業医とは違い、社員としてその会社で働いている産業看護職であれば、長時間労働者がどの部署でどのような業務に携わっているのかを十分に理解した上で面談・ヒアリングが可能です。残業の原因は業務の多さなのか難しさなのか、部署全体に負荷が大きいのか、個人に仕事が偏っているのか、残業に伴って食事や睡眠のバランスが崩れていないか……このように、「従業員本人の健康リスクが高いのか」だけでなく「部署や業務の中に健康リスクは潜んでいないか」という組織的な目線で面談を進められるのです。