「離職率」とは

「離職率」とは、一定期間においてどれだけの社員が離職したかを表す指標である。一般的には、期初から期末までの1年間で算出することが多いが、入社後1年間、入社後3年間など、「離職率」を算出する目的に合わせて設定されている。「離職率」は、企業の働きやすさや魅力を示す指針の一つであり、人事担当者にとって重要な業績評価指標KPI(Key Performance Indicator)である。ただ、一概に「離職率」が高い会社は良くない、逆に「離職率」が低い会社は良い会社とも言いきれないので注意が必要となる。

例えば、ベンチャー企業やスタートアップ企業の場合、1~2年で企業規模が一気に拡大することは珍しくない。こうしたなか、自分にできる役割を一定レベルで果たすことができたと考え、さらなるキャリアアップを求めて、早期に退職するケースが見られる。当然ながら「離職率」は高くならざるを得ない。

一方、業績があまり芳しくなく、新卒社員や中途社員を多数採用する余裕がない会社であれば、「離職率」はかなり低くなりがちとなる。それでも、求職者は企業の「離職率」をどうしても気にしがちだ。求職者の興味や採用成功へのつながりを考えると、全く無視するわけにはいかない指標と言えるだろう。

●定着率との違い

「離職率」と似ている言葉に「定着率」がある。これは、「入社した人が、ある一定期間において、どれぐらい定着しているか」を表す指標だ。わかりやすく言えば、「離職率」は離職に着目した指標、定着率は定着に着目した指標となる。例えば、4月1日に100名の新入社員が入社し、1年後80名が退職せずに勤めているとすると、「1年間の定着率」は80%となる。

●退職率との違い

「離職」と「退職」は、一般的にはほぼ同じ意味で使われるが、厳密には異なる概念である。「離職」は、自己都合や会社都合を問わず、退職、辞職、失職など、あらゆる理由で職を離れることを指す広義の言葉だ。特にハローワークなどの行政手続きでよく使用され、離職率は企業全体の従業員の流動性を把握する指標となる。一方「退職」は、労働契約を解消して仕事を退くという行為を指し、懲戒解雇などは含まない。つまり、離職率を構成する要素の一つとして退職率が位置づけられるということだ。厚生労働省の統計でも「離職率」が採用されている。

「離職率」の計算方法

「離職率」は法律で定義されているわけではない。そのため、計算方法も指定されていないが、一般的には「離職者数÷ある時点での従業員数×100(%)」で表される。

もう一つのケースを見てみよう。こちらは、期初にいた社員のうち、年間何%の社員が退職したかを算出するという方法だ。例えば、社員数100名の企業で、2021年4月1日に10名の新卒社員を採用したが、2022年3月31日までに新卒社員のうち5名が退職。この場合の「離職率」はどう計算するか。ここで、計算の対象になるのは、2021年4月1日に採用した10名の新卒社員だ。そのため、以下のような計算となる。

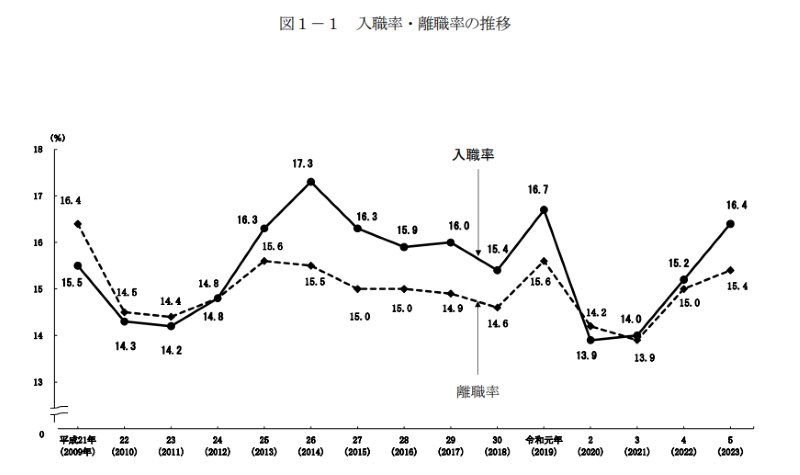

日本における「離職率」の平均や現状

では、日本における「離職率」の現状はどうなっているのか。厚生労働省のデータを基にその平均値や離職率の高い産業を紹介していこう。●平均の「離職率」

厚生労働省の「令和5年 雇用動向調査結果の概況」によると、2023年の日本企業全体の平均離職率は15.4%となっている。この数値は2021年度の13.9%から1.5ポイント上昇しており、コロナ禍からの経済回復に伴う転職市場の活性化が影響していると考えられる。また性別で見ると、男性が13.8%であるのに対し、女性は17.3%と3.5ポイント高くなっている。また、雇用形態別では、一般労働者の離職率が12.1%で、パートタイム労働者は23.8%と約2倍の開きがある。

引用:令和5年 雇用動向調査結果の概況(厚生労働省)

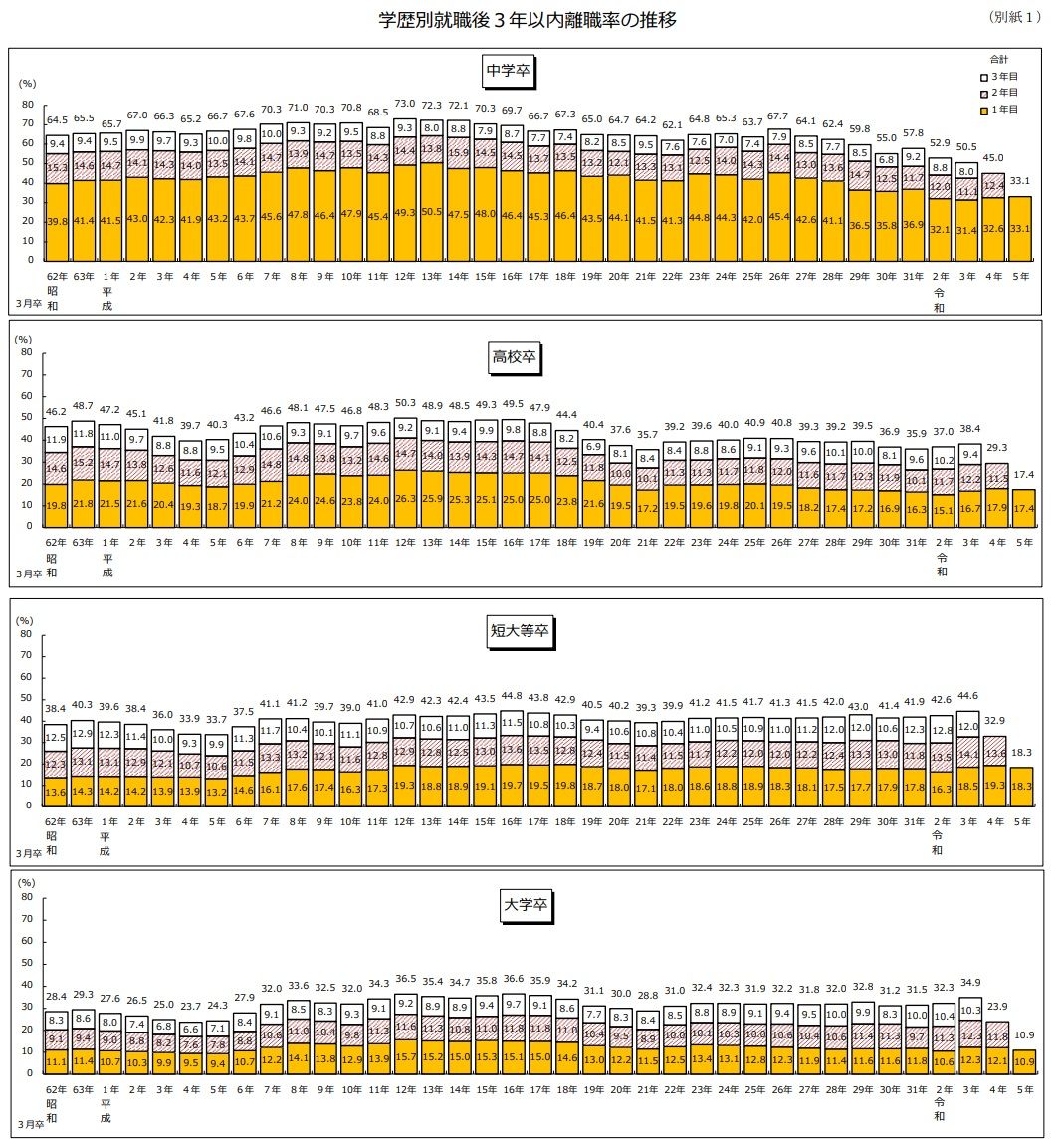

●新卒社員の「離職率」

国内での新卒社員の「離職率」においては、中学卒業者が7割、高等学校卒業者が5割、大学卒業者が3割という「753(シチゴサン)現象)が長年問題視されてきていた。2018年頃からは中学卒、高校卒の離職率が改善傾向ではあったが、厚生労働省が2023年10月に公表した「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」によれば、2021年3月卒業の新規学卒就職者の3年以内の離職率は、全体的に上昇傾向であることがわかった。2023年3月卒の新卒社員の「離職率」を見ると、中学卒が50.5%(前年比-2.4ポイント)と最も高く、次いで短大等卒が44.6%(同+2.0ポイント)、高校卒が38.4%(同+1.4ポイント)、大学卒が34.9%(同+2.6ポイント)となっている。

同じく厚生労働省が発表した「令和5年若年者雇用実態調査の概況」で発表された会社を辞めた主な理由としては、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった(28.5%)」、「人間関係がよくなかった(26.4%)」、「賃金の条件がよくなかった(21.8%)」、「仕事が自分に合わない(21.7%)」が上位となっている。条件面や人間関係が影響していることがわかる。

引用:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します(厚生労働省)

●「離職率」の高い産業

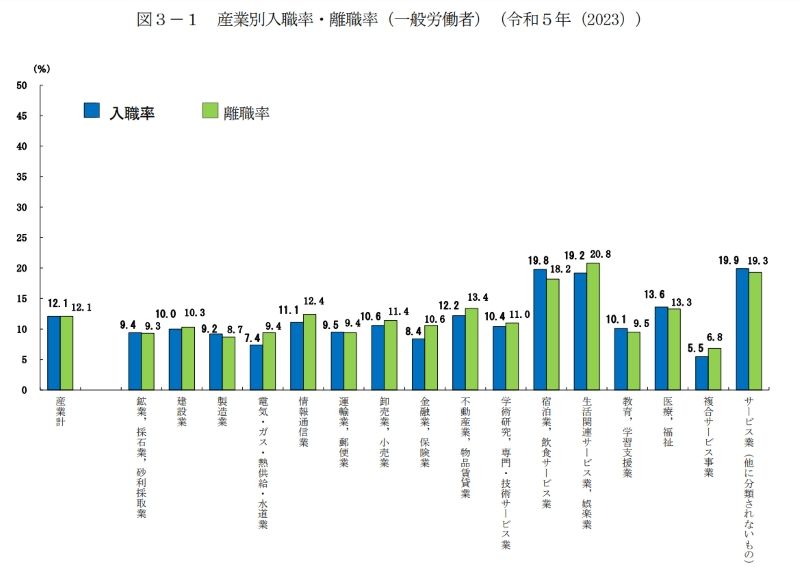

厚生労働省の「令和5年 雇用動向調査結果の概要」での産業別データを見ると、2023年度の一般社員の「離職率」が最も高いのは「生活関連サービス業・娯楽業」で20.8%、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が19.3%、「宿泊業・飲食サービス業」が18.2%となっている。対照的に、「複合サービス事業」は6.8%、「製造業」は8.7%と低い水準を維持している。またパートタイム労働者の離職率も類似した傾向が見て取れる。新卒社員に限定すると、さらに顕著な差が表れる。「宿泊業・飲食サービス業」における3年以内の離職率は65.1%、「生活関連サービス業・娯楽業」が61.0%、「教育・学習支援業」が53.1%といずれも半数以上が離職している。これらの業界では、長時間労働や不規則な勤務形態、賃金水準の低さなどが高い離職率の要因として指摘されている。

引用:令和5年 雇用動向調査結果の概況(厚生労働省)

「離職率」が高い原因や低い職場の特徴

ここでは「離職率」が高い、または低い企業の特徴がどこにあるのかを説明しよう。【離職率が高い職場の特徴】

●休日日数が少ない

「離職率」の高い企業は、総じて休日日数が同業他社よりも少ない。より待遇の良い会社があれば転職してしまう可能性があるので、できるだけ休日日数を増やすよう努力したい。特に社会人になりたての時期は気になるものだ。自分は土曜日も出勤しているのに、友人は完全週休2日制となると、どうしても待遇を比較してしまう。●正当に評価されない

評価制度に対する不満が多いのも、「離職率」が高い企業の特徴と言える。成果を出しても正当に評価されないのであれば、他社で頑張ろうという気持ちがどうしても湧いてきてしまう。従業員の定着、離反やモチベーション低下を防ぐためにも、公平性を感じる評価制度の整備を心がけたいものだ。●人間関係やコミュニケーションに問題がある

職場の人間関係やコミュニケーションに問題があると、「離職率」は高くなってしまう。業務の進行を妨げるとともに、品質やモチベーションが下がってしまうからだ。それだけに、人間関係で何かトラブルを確認・発見したら、すぐに改善するようにしたい。ネガティブな要素がきっかけとなり、離職を考える人が出てくるものだ。●ハラスメントが横行している

悪質ないじめやハラスメントも「離職率」の高さにつながりやすい。自分が直接の被害者でなかったとしても、職場の雰囲気を毛嫌いし離職を考える人が出てくるであろう。●業務内容が曖昧

業務内容が曖昧であるのも、「離職率」の高い職場の特徴だ。雑務ばかりに時間を奪われて、自分が本来遂行すべき業務ができていないと、本人はもちろん上司や同僚も不満を持つようになってしまう。その結果として、早期離職となるケースが少なくない。●教育やフォロー体制が整備されていない

教育やフォロー体制の不備が目立つのも、「離職率」の高い職場ならではである。これでは、従業員はその企業での自分の将来に希望が持てるはずがない。むしろ、不安を感じて離職を選択してしまう可能性が高い。●休暇が取りづらい

昨今は、有給休暇の日数やその他の休暇制度の種類を充実させる企業が増えている。それだけに、休暇があっても取得しにくい雰囲気の職場だと「離職率」は、自ずと高くなりがちだ。●働き方の選択肢が少ない

働き方の選択肢が少ないことも、「離職率」の高さに繋がりやすい。誰しも家族や、子育て、介護、学び直しなど、さまざま事情を抱えて働いているものだ。それだけに、選択肢が少ないと「働きにくさ」を感じてしまう。【離職率が低い職場の特徴】

●労働環境が良い

「離職率」が低い企業は、一般的に労働環境が良い。完全週休二日制はもちろん、年間の休日日数も多く、しかも残業時間が少ないなど、ワークライフバランスが徹底されている。仕事の疲れを回復しやすい環境にあると言える。●評価制度の透明性が高い

評価制度の透明性が高いのも、「離職率」が低い企業の特徴だ。評価基準が明確であれば、社員は何をしたら良いかがしっかりと理解でき、モチベーション高く働けるはずだ。●人間関係が良好

「離職率」の低い企業には、社員同士の人間関係が良いという特徴もある。人間関係が良いと情報共有もスムーズに進み、不愉快な思いをすることもないからだ。それだけに、社員同士の人間関係をいかに改善していくかを、常に心がけておきたい。「離職率」の改善に向けたポイント

次に、「離職率」を改善するためのポイントを解説していこう。●従業員満足度調査

まずは、従業員満足度調査を実施することだ。社員が自社のどんな点に不満を持っているかが把握しやすくなるからである。それを基に、改善施策を実施していけるので非常に有効だ。●退職理由の聞き取り調査

離職者に対する面談で退職理由を把握することで、組織の問題点や改善すべき課題が明確になる。ただし、円満退職を望む社員はどうしても本音を話さない傾向にあるため、外部機関によるヒアリングや退職者の周囲の社員からの聞き取り調査などのアプローチが有効となる。また退職手続きが終わった後に聞き取りを実施するのも良い。●360度評価

360度評価も、「離職率」の低下につながる施策と言える。上司や同僚などと相互に評価しあえる制度であり、評価に対する納得感の醸成にもつながるだろう。また、複数名からのフィードバックは、社員からすれば、どう努力すれば良いのかがより明確になるので、目的意識を持って働くことができる。

●評価制度の改善

日本では、「年功序列型」の人事・賃金制度を導入している企業が多い。これだと、どうしても個人の能力やスキル、実績とは関係なく人事や賃金が決められやすく、従業員のモチベーションが低下しかねない。仕事に対する従業員の意欲を高めるためにも、企業への貢献度や業績を評価する、成果に応じてインセンティブを与えるといった制度などもぜひ検討したい。●給与や労働条件の見直し

給与や福利厚生が他社と比較して低いと、人材流出を招く。業界の標準に合わせた給与の見直しや、家族手当、健康保険などの福利厚生の充実が求められる。成果を重視した給与制度への切り替えは、社員のモチベーション向上や生産性アップにつながる。●柔軟な働き方制度の導入

時短勤務やリモートワークといった柔軟な働き方を実現できる制度の導入は「離職率」の改善に効果的だ。給与や業務内容に不満がなくても、変化するライフスタイルに対応して働けれなければ離職せざるを得ない。時間や場所にとらわれない多様な働き方が実現できれば、従業員の満足度向上につながる。●休暇の取りやすい環境づくり

2019年4月に施行された働き方改革関連法案に基づいて、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に対し、毎年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務づけられた。これをきっかけに、有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組もうとしている企業が多い。事実、年に連続して3営業日以上の有給休暇を1回取得した従業員に、手当を支給するといったユニークな事例も出てきている。●相談しやすい職場環境の構築

職場環境の良し悪しは、従業員にとって重要な要素だ。上司や同僚との人間関係がスムーズでなければ、ストレスを感じてしまうだろう。なかには、人知れず悩みを抱えているというケースも少なくない。そうした悩みを引き出していけるよう、定期的に上司や同僚、部下を交えてコミュニケーションを取る時間を設けたり、人間関係の悩みを気軽に相談できる窓口を設置したりするというのも良いアイデアだ。●オンボーディングや教育体制の充実

新入社員が職場や仕事にいち早く適応できるように、オンボーディングを取り入れたり教育体制を整備したりすることで、早期の離職防止を図ることができる。入社後3カ月は離職リスクの最も高い期間となるため、この時期の手厚いフォローが特に重要だ。研修制度の充実や定期的な面談、先輩社員との交流機会を設けるなどの体制づくりが求められる。●社内コミュニケーションの活性化

社内コミュニケーションの活性化は離職防止に直結する。社内イベントやサークル活動、リフレッシュスペースの設置、コミュニケーションツールの活用など、様々な施策を講じて、社員が日常的に気軽に話し合える環境を作りたい。特に上司と部下の信頼関係の構築は重要だ。社員の不安や悩みを早期に把握できる空気づくりを心がけたい。「離職率」を改善した企業事例

実際に「離職率」の改善に成功した企業の事例を3つ紹介していこう。●サイボウズ

2005年当時、サイボウズは離職率28%、採用難、売上低迷という深刻な経営課題を抱えていたが、この状況を改善するため、同社は大胆な働き方改革に着手した。まず、出産による退職を防ぐため、最長6年間の育休制度を導入。さらに、「100人100通りの働き方」のポリシーを掲げ、選択型人事制度を確立した。2010年にはテレワークを試験導入し、2018年には従業員が自由に働き方を宣言できる「新・働き方宣言制度」を開始。また、「分報」という社内SNSの導入やオンラインコミュニケーションの充実により、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現している。実際に離職率は3~5%にまで低下し、生産性の大幅な向上にも成功している。

【HRプロ関連記事】離職率28%の「普通のブラック企業」だったサイボウズが、14年後に働きやすい会社に変貌した理由とは?

●ワークアプリケーションズ

ワークスアプリケーションズは、2017年頃から業績が急速に悪化し、2019年には主力の人事給与ソフト部門を売却。組織規模は約3000名から約1000名に縮小する大きな転換期を迎えた。この危機的状況から再生を果たすため、人事部門は3つの取り組みを実施。第一に、新戦略や体制の理解・浸透を全社的に進め、共通目標への意識統一を図った。第二に、組織規模に合わせた制度改革や生産性向上施策を実行し、黒字化への直接的な貢献を進めた。第三に、「WAP Forward」という対面セッションの実施や育児支援制度の拡充により、エンゲージメント向上と離職防止に注力した。その結果、2023年6月期には黒字化を達成。離職率も業績悪化前の水準まで改善し、社員の経営方針への納得感も大きく向上。現在は再成長フェーズに入り、新卒採用の再開や新たな人材育成プログラムの導入を進めている。

●SHIFT

SHIFTは、独自開発の人材マネジメントシステム「ヒトログ」と、従業員が在籍期間中に生み出す価値を示す「LTV(Life Time Value)」指標を活用することで、離職率の大幅な改善に成功した。「ヒトログ」では従業員一人あたり450項目もの情報を収集・可視化し、勤怠状況の変化から早期アラートを出すなど、きめ細かなフォローを実現。また過去の退職者データを多角的に分析することで、リスクの高い従業員への早期対応も可能になった。この取り組みの結果、離職率は2019年度の13.0%から2022年度には6.9%まで低下。さらに年間昇給率は2022年度に10.2%向上するなど、従業員の定着率と待遇の両面で大きな改善を実現している。

「離職率」を見るときの3つの注意点

最後に、「離職率」を分析する際に気を付けるべき注意点を3つ紹介したい。●数値だけに捉われない

「離職率」は企業の状態を示す一つの指標に過ぎない。定年退職者が集中したり、短期雇用契約の終了が重なったりするなど、一時的に離職率が上昇する要因はさまざまある。重要なのは、離職の質の側面を理解することだ。例えば、従業員の退職理由、職場環境への不満、人事評価制度の課題など、数値の背後にある本質的な問題を把握し、必要な改善策を講じることが求められるのである。そのためにも、日頃から従業員とのコミュニケーションを通じて、職場の実態を正確に把握しておきたい。●業界・業種、企業規模での違いを把握する

「離職率」は業界・業種・企業規模によって異なる。例えば、ベンチャー企業やスタートアップ企業では、事業の展開が早く、従業員のキャリアアップ志向が高いため、必然的に人材の流動性が高くなるものだ。また、ジョブ型雇用が主流の業界では、プロジェクトベースの短期雇用が一般的で、離職率は自ずと高くなる傾向にある。そのため、自社の離職率を評価する際は、同業他社との比較や業界特性を考慮した分析が必要となってくる。●単年度のデータだけで判断しない

「離職率」は経済状況や社会情勢の影響を受けやすく、単年度のデータだけでは正確な判断は難しい。組織改編や大規模な定年退職があった場合も数値は大きく変動する。離職率の変化と企業の施策との関連性を分析しながら、最低でも3〜5年程度の推移を見ることで、組織の傾向や課題が把握しやすくなるだろう。また、四半期や月次での変動も確認し、特定の時期に離職が集中していないかなど、時系列での分析も重要となる。まとめ

大前提として、「離職率」は何らかの基準値や絶対値があるわけではなく、対象母体や算出の目的によって大きな違いが出る。同じ業種の企業でも、人材育成に対する取り組み方によって開きが生じてくるほどだ。といって、気にしなくても良いと言うわけではない。情報の透明性が求められる時代ゆえ、求職者はさまざまな情報を入手しやすくなっている。それだけに、「離職率」を軽視することはできない。自社の離職状況はどうか、「離職率」はどれくらいかを把握した上で、「離職率」の低下につながる施策を講じていく必要がある。「離職率」の上昇を防げれば、人材の流失を止められるどころか、優秀な人材も集まりやすくなる。企業にとっては大きなメリットと言えるだろう。「離職防止」に関するニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報はコチラ

よくある質問

●「離職率」は何パーセントだと高い?

何パーセントからが高いとは一概には言えないが、厚生労働省が発表した「令和5年 雇用動向調査結果の概要」によると、2023年の日本企業全体の平均離職率は15.4%となっている。ただし、業界によって大きく異なり、「生活関連サービス業・娯楽業」で20.8%、「サービス業(他に分類されないもの)」で19.3%、「宿泊業・飲食サービス業」で18.2%と、業種による差が大きいため、業界平均と比較して判断する必要がある。●一般的な「離職率」は?

厚生労働省が発表した「令和5年 雇用動向調査結果の概要」によると、2023年の日本企業全体の平均離職率は15.4%となっている。性別で見ると、男性が13.8%で、女性は17.3%。また、雇用形態別では、一般労働者の離職率が12.1%で、パートタイム労働者は23.8%と約2倍の開きがある。- 1