具体的なアウトプットを通じて、異業種のメンバー間に「共通体験」が生まれる

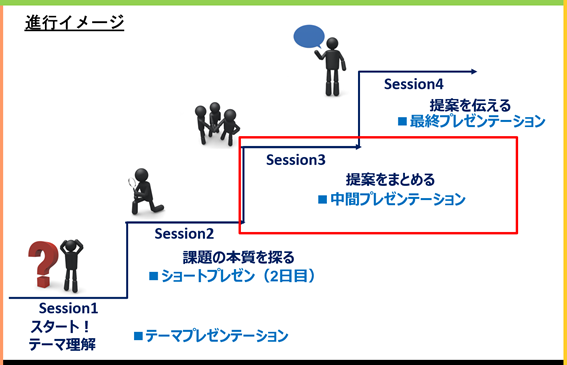

連載第2回の記事では、ALIVEプログラムの前半のプロセスを基に、チームが率直なフィードバックを受けることを通じて、「異質性」を経験する様子を報告した。各チームはその異質性に向き合いながら、中間報告会のセッション3へと進んでいく。

加えて、具体的な活動をどう進めるかも、チームにとって重要な論点となっていた。次回の中間発表会の場では、答申先団体の提示するテーマに対して、具体的な解決プランを提示しなければならない。限られた時間の中で、具体的にいつ・誰が・どうやって情報を集め、どのようなプランを作り上げていくのか、活動をより一層前に進めていくためにチームの共通認識を作っていく必要があった。

これらのプロセスは、チームにとっての具体的な「共通体験」が生じる過程であったように見える。アウトプットや活動の進め方のイメージをより具体的にしていくことで、異業種のメンバーの中に共通認識が生まれ、チームの一体感が醸成されていく。手探り状態であった最初の頃から、フェーズが変わり、“自分たちとしての考え方・進め方”が各チームのから生じてきていたのが印象的であった。

実際、中間報告会では、前回セッションに比して明らかに各チームからの提案内容の水準は上がっていた。答申先団体やアドバイザーからの評価については各チームでバラつきはあるものの、総じて率直なフィードバックがなされた前回とは異なり、メンバーにとって自分たちの提案が評価された部分、よりブラッシュアップできる部分がよりクリアになる場となっていた。

チームリフレクションによって生まれた“率直に言い合う関係性”

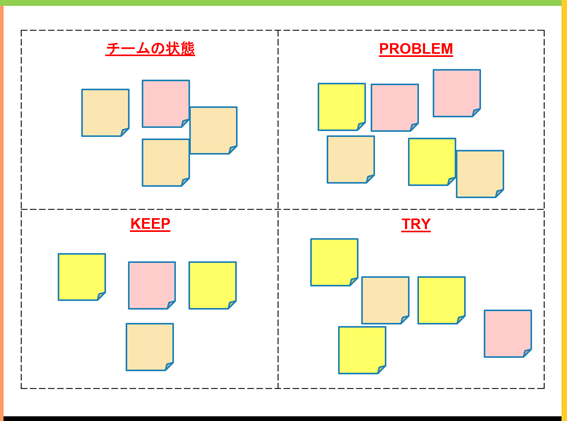

ここまでのプログラムで、筆者にとって印象的だったのは、中間報告会でのプレゼンの内容よりも、むしろその後の“チームリフレクションの場”であった。中間報告会を通じて、チームは自分たちの提案内容の現在地を知ることはできた。場合によっては、このままより具体的なアクションや取り組みを進めていく方法もあるものの、このタイミングで一度立ち止まって、チームの状態について振り返る時間が設けられていたのである。具体的には、ここまででチームは一体どんな状態であると言えそうかを振り返る。その中で、「続けた方がよい点(KEEP)」、「辞めた方が良い点(PROBLEM)」、「新しく始めると良い点(TRY)」を、メンバー各自が持ち寄って、お互いの認識を共有する(イメージは下図)。今の自分たちの状況をよりクリアに理解し、また、その理解についてメンバー間でどう同じなのか、違うのかを確認する場だ。

この場では、メンバーたち自身から、いくつかの率直な意見が出てきたことが筆者の印象に残っている。

「なんとなくイイ感じになってはいるようけど、ぶっちゃけ、まだ表面的な感じがするよね」

このような意見が出てきていることは、明らかにプロジェクトの当初とはチームメンバー同士の関係性が変わってきたことを示唆している。元々の背景が異なるメンバーであっても、一定以上の共通経験を通じて、自分たち自身でより率直な意見を言い合う関係性になってきたのだ。このような関係性の変化は、今後、さらなるチームワークの発揮のきっかけになる可能性を感じさせる。

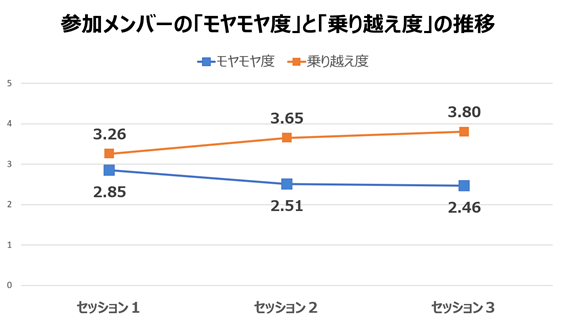

セッションが進むにつれ、参加メンバーの「乗り越え度」が上昇

ここまでの時点で、異質性を体験し、それと向き合いながら具体的なアウトプットを実践してきた参加者たちは、どのような学びの状況にあるのだろうか。前回も紹介した通り、「越境学習」には大きく2つの要素がある。すなわち、(1)異質な経験と向き合い葛藤すること、(2)異質性を乗り越えて、新しい視点や行動様式を獲得することがあると考えられる。これまでのプログラムを通じた参加者の状況について、これらの要素がどのように推移しているのか、前回に引き続いて定量化の試みを追跡してみたい。

測定方法としては前回同様、各メンバーの、(1)「モヤモヤ度」=どれくらい異質性と向き合い葛藤しているか、(2)「乗り越え度」=どれくらい異質性を受け容れ乗り越えているかをそれぞれ5段階評価で定量化した((1)、(2)共に、3項目の評価項目からスコアを算出。なお、回答は、各チームに伴走しているチームサポーターがしている)。

データをグラフ化したのが下図になる。

実際、筆者が観察した限りでは、参加者たちがチーム内でこの異質な体験にどう向き合うか、そしてそこから次のアクションにどう結び付けていくのか、比較的前向きに議論を進めていたように感じる。つまり、今回のプロジェクトでは、異質な経験を受けることは出来事としてありつつも、それを受け止め、乗り越えるプロセスが働き、その結果スコアの推移としては上述のような結果となったと考えられる。この傾向は最後まで続いていくものなのか、あるいは、ここから最終報告の中でまた異なるプロセスが生まれてくるのか、筆者としても興味深く見ていきたい。

メンバー間の内省を促すうえで欠かせない「チームサポーター」の存在

参加者たちが、異質性と向き合い、それを乗り越えるプロセスの中で忘れてはならないのが、チームサポーターたちの支援である。特に、中間報告後のリフレクションの機会は、サポーターたちの支援がメンバーに大きく響いた場でもあったと感じる。サポーターたちはプロジェクト活動の中で、チームのアウトプットの内容や活動の進め方については、口を出さない。むしろ、チーム内の各メンバーの振る舞いや取り組み状況を粒さに観察し、見守ることに徹してきた。そんな、間近でメンバーのことをよく見てきたサポーターたちの言葉は、リフレクションの場では特に大きな影響力があった。

メンバーのことも良く知りつつ、客観的な視点を持つ存在としてのサポーターがチームの状態やメンバーそれぞれの特性について、まるで鏡のようにフィードバックを投げかける。そこには、「〇〇すべき」というアドバイスや、「〇〇が正しい」という価値判断は入らないものの、その投げかけられる言葉一つひとつがチームメンバーにとって貴重な内省のきっかけとなる。

「サポーターの方ってこんなところまで見ていたんですね」と参加者が口々に言う場を見て、ここにサポーターが参加者の学習にもたらす意義を筆者は感じた。

これは同時に、初めてサポーター自身も自分たちの役割貢献が明確に見えたタイミングでもあった。これをきっかけに、チームとサポーターの信頼関係がグッと上がり、同時にお互いに対する見方もよりクリアになったように見受けられた。

今後の注目ポイント:「越境学習」が生み出すチームワークの最終形

本記事は、連載の第3回目として、チームメンバーが具体的なアウトプットや内省を通じて異質性を乗り越えていたプロセスや、そこにサポーターたちの支援が果たした役割を取り上げた。そこでは、チームメンバーが、筆者の予想とはやや違って、異質な体験を経ながらも、それをモヤモヤには結び付けず、むしろ異質性を乗り越えるプロセスが生まれていく、という様子が観察された。ここからは、いよいよプロジェクトの佳境に差し掛かる。アウトプットやゴールイメージがより明確になり、またチームメンバー同士の理解も深まってきた中、最後のフェーズでどのようなチームワークが実現されるのだろうか。ここから、チームの考え方は一つの方向にまとまっていくのか、あるいは、チームの多様性はそのままに新しいチームワークの形が生まれてくるのか、筆者としても注目していきたい。

同時に、チームサポーターたちの学びについても、要注目だ。今回のタイミングで、サポーターたちは自分たちの役割や意義について新しい発見をしたように見える。そんなサポーターたちが、プロジェクトの最後のフェーズでチームをどのように支援していくのか、それを通じてサポーターたち自身にどのような考え方の変化が生じるのだろうか。プロジェクトの「主役」であった参加者とは異なる、もう一つの学習プロセスを観察していきたい。

- 1