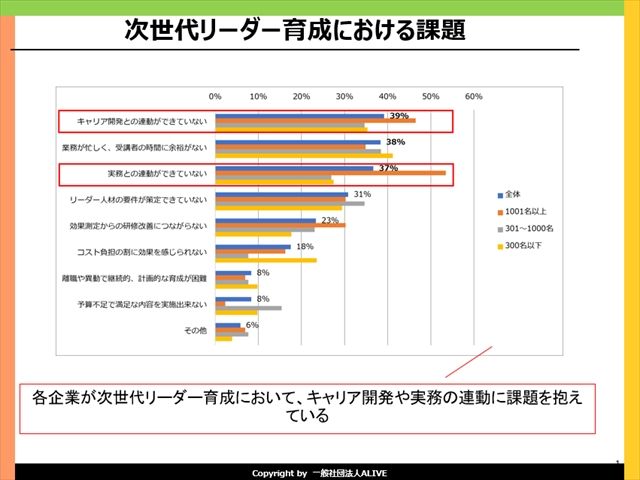

2021年6月に実施したHR総研と一般社団法人ALIVEとの共同調査(N=233人)では、コロナ禍で混迷を深める先行きに対して、次世代リーダー育成の期待がますます増していることが見て取れるのと同時に、次世代リーダー育成研修でのキャリアや実務への連動の難しさが窺えた(※)。

※HR総研×ALIVE「人材育成戦略の実態と課題」共同調査レポート

私はサントリー時代に前身のプログラムを企画し、そのプログラムを継続していくために一般社団法人AILVEを設立した。当法人は、「地域や社会に眠る様々な課題」と「企業の次世代リーダー」を結び、社会貢献とリーダーシップ育成の両方を実現する複合型のプロジェクトを運営している。

ALIVEは3ヵ月をひとつの期として、定員60人×年間3回転する日本最大級の異業種プログラムだ。多くの次世代リーダーを受け入れる体制がひとつの特徴であり、ALIVEならではの経験を一人でも多くの参加者にして欲しいと考えている。今後の企業を担う多くの次世代リーダーに眠る個々の力を呼び覚ましたいということもあるが、大企業の中で一人が点として変わるにとどまらず、企業内でALIVEの経験者同士が面としてつながって、企業としての変化にもつなげたいという想いからだ。

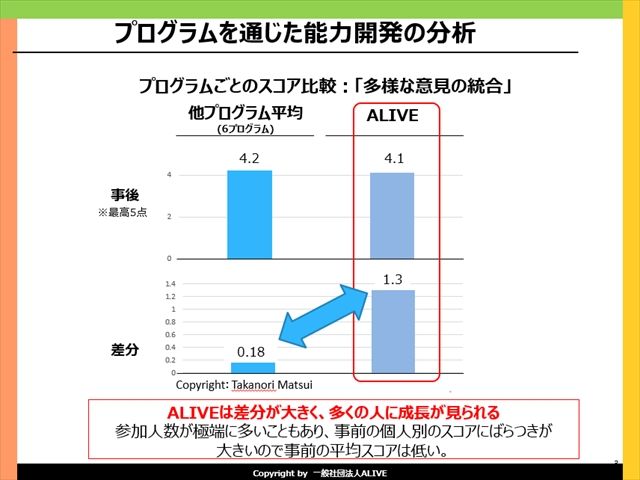

実際、グロービス ファカルティグループ研究員の松井孝憲氏による次世代リーダー育成プログラム(ALIVEのほか6つの外部プログラム)の横断調査によれば、ALIVEの参加者は研修前後での差分がほかの育成プログラムよりも大きく、多くの人の成長が見てとれる。この成長が現場でどのように生かされているかは今後も引き続き調査をしていく必要があるが、現場にもつながっているはずの、成長実感をもたらすためのプログラムの工夫をここから見ていきたい。

各社の人事と一緒に次世代リーダーの学びを追求してきた

サントリーの前身プログラムの当時からこだわってきたのは、人材育成担当者と一緒にプログラムを進化させること。異業種プログラムの開発を作り上げてきたヤフーさんの美瑛の研修もオブザーブし、その参画人事の間で培われた学びが、大変ありがたいことに活かさせていただき今の土台にもなっている。ALIVE自体も、各社の人材育成担当者が参画した異業種混合型の事務局体制を敷き、プロジェクトを運営している。「セッション2・3」では、3つの社会課題テーマごとにチーム単位でフィールドワークを行う。事務局のメンバーも、セッション2・3の設計やファシリテーションなどの役割を担い、それぞれ異なるテーマのチームに数名が入る。また、全チームにひとりずつ帯同しているフィードバック担当のチームサポーターとも連携し、事務局自体も多様性の中で新たなチャレンジを繰り返し、少しずつプログラムを進化させてきた。

ティーチングをしないことによる学び

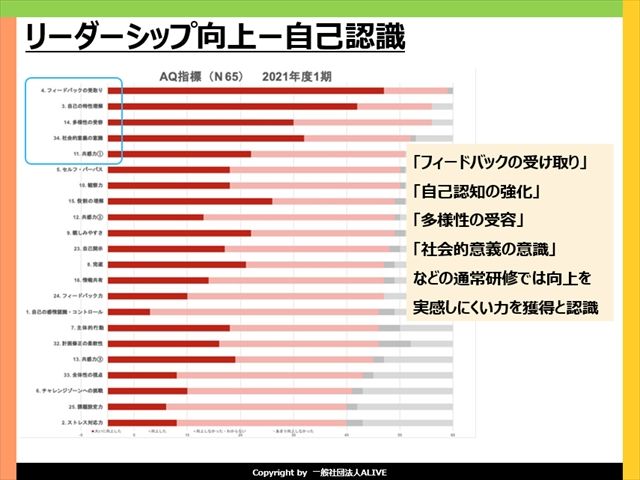

ALIVEに参画する人材育成担当者との学びの追求の中から出てきた方針のひとつが “一切ティーチングをしない”こと。社会の課題と異業種の仲間だからこそ感じるリアルな参加者起点の学びを追求し、通常の研修で学ぶような移転できるスキルのティーチングでごまかさない。ティーチングすることが一概に悪いことではもちろんないが、ALIVEでのリアルな場から実験室的な研修の場へ参加者の意識を行き来させずに、どっぶりとリアルな場の中で自分自身を見つめ直す。そして、個々が自分自身で感じた「ありたい自分」と「現状の自分」のギャップを認知し、それをどのように埋めていきたいと考えることにつなげる。教えないからこそできる学び。これこそがALIVEのリアルな場で追求する学びである(※)。※一般社団法人ALIVE 理事 黒川 公晴「ALIVEが導入した不確実性の時代に求められるリーダーシップ育成の指標とは」

「競争」から「共創」でプロジェクトに没入

ただ、単純にティーチングしないと自動的に学びが発生するというものでは、もちろんない。まず、その答えのない社会の課題に対して、自分の当たり前が通じない異業種の仲間と没入し、本気で自分がリーダーシップを発揮して影響を与えたいと思うこと。そして、そのリーダーシップを発揮しようとする様を自分自身でリフレクションすることが重要だ。A L I V Eでは、3〜5のチームに分かれて一つのテーマに取り組む。「セッション1」で、テーマに込めた想いを、プレゼンテーション通じて答申先から受けとった上で、「セッション2・3・4」と毎回各チームが提案をし、答申先から評価を受ける。「セッション2・3」は5段階で、「セッション4」は実際に団体として採用するか不採用なのかを答申先が明確に評価する。

当初から本気でテーマに向き合おうとする参加者から、効率よく研修としての学びを得ようとする参加者まで、意識もバックグラウンドもバラバラな参加者全員が、「個人としてチーム内でのプレゼンスを発揮したい」、「他のチームに評価で負けたくない」という“競争”意識で、プロジェクトに全参加者がはじめは巻き込まれていく。

ただ、“競争”意識だけでは没入とまではいかない。全体が“競争”という一定の意識がそろった集団となった後に、勝ち目も見えない社会の大きな課題に飛び込む団体のリーダーの想いに触れた参加者の何人かが、自分の全てのリソースを使って、当事者意識を持ってテーマに飛び込んでいく。企業人としての自分の力を全て使って、そのリーダーやチームの仲間・テーマに関する全員と“共創”をしたいという想いが、効率よく研修をこなしにきていた層も含めて参加者の間でどんどんと広がっていく。

このプロセスに入ったときに、本当に自分と違う力を持った他者と“共創”しながら、結果に影響を与えようとする自身をセッションのなかでリフレクションする。そして、信頼できる仲間とチームサポーターからフィードバックを受けるプログラムは、学びにつながっていく。研修の場を意識しどこか冷めた目で自分をコントロールしていた自我が解き放たれた状態で、自分を開示し、盲点だった自分自身を知っていく。

さらなるプログラムの進化へ

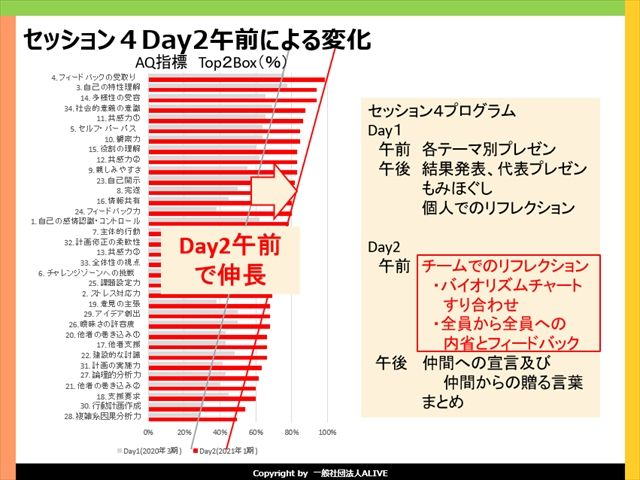

ここまで見てきたように、ALIVEは、次世代リーダーが学びをリアルな業務の現場に持って帰れるように、参画した企業の人材育成担当者とともに様々な工夫をしてきた。この学びが発生するポイントやメカニズムを他者の目線も入れて人材育成としての学びにし、さらに現場に持って帰れるプログラムとして進化していく。実際に、AQ指標を取得するタイミングを、2020年度3期のセッション4のDay1の夕方から2021年度1期はDay2のお昼に変えただけで、参加者が大きく成長を自己認識したというデータを得ることができた。このことから、各プログラムが学びに与える影響をもっと可視化できる可能性が高いと考えている。このように、各プログラムと学びをつなげていき、また終了後のその学びがどのように現場で生かされていくのかについて解像度を上げていくことで、プログラムをさらに進化させていけると考えている。

- 1