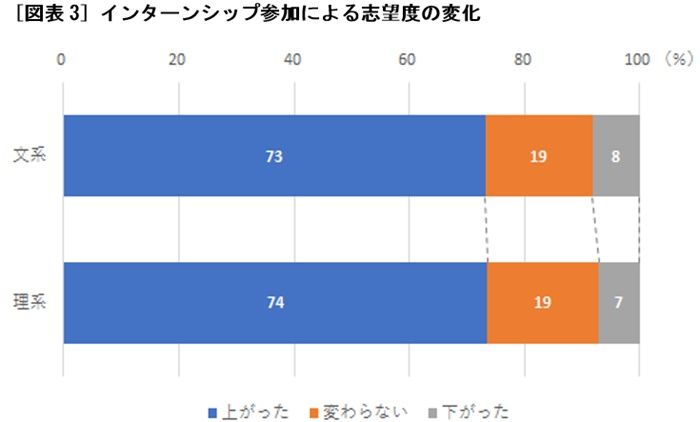

インターンシップで志望度が下がる例も

インターンシップを採用活動の一環として捉えた場合、自社を認知させるとともに、業界・企業・職種理解を深め、最終的には自社への志望度向上を狙って実施されるものです。インターンシップに参加した学生に、参加したことによる志望度の変化を聞いてみたところ、「(志望度が)上がった」と回答した学生が、文系で73%、理系で74%といずれも約4分の3に達しており、企業からすれば当初の目的をほぼ達成できているということになります[図表3]。その一方、「変わらない」とする学生が文系・理系ともに19%あり、この2割の層に対してはマイナスではないものの思ったほどの効果を上げられていないことになります。

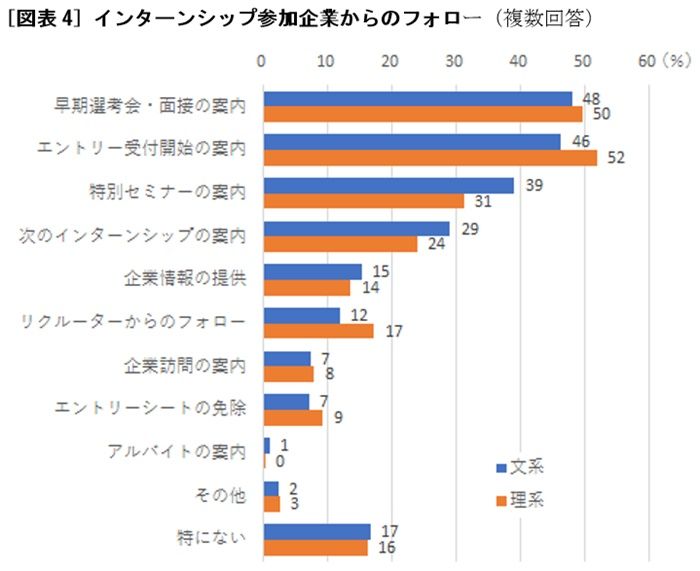

早期選考会への誘導がトップ

インターンシップに参加した企業から、その後にどんな連絡があったのかを聞いてみたところ、文系で最も多かったのは「早期選考会・面接の案内」の48%、次いで「エントリー受付の開始案内」が46%、「特別セミナーの案内」39%、「次のインターンシップの案内」29%と続きます[図表4]。理系では「エントリー受付の開始案内」が52%でトップ、次いで「早期選考会・面接の案内」50%、「特別セミナーの案内」31%、「次のインターンシップの案内」24%と続き、順番こそ若干異なりますが上位4項目の顔触れは共通しています。「(プレ)エントリー受付の開始案内」を除き、3月の採用広報解禁日前に次のステップへと誘導していることも多いでしょうから、インターンシップを引き金にした採用活動の前倒しが進んでいることがよく分かります。