職場や業務のストレス、対人関係などが影響していると考えられる

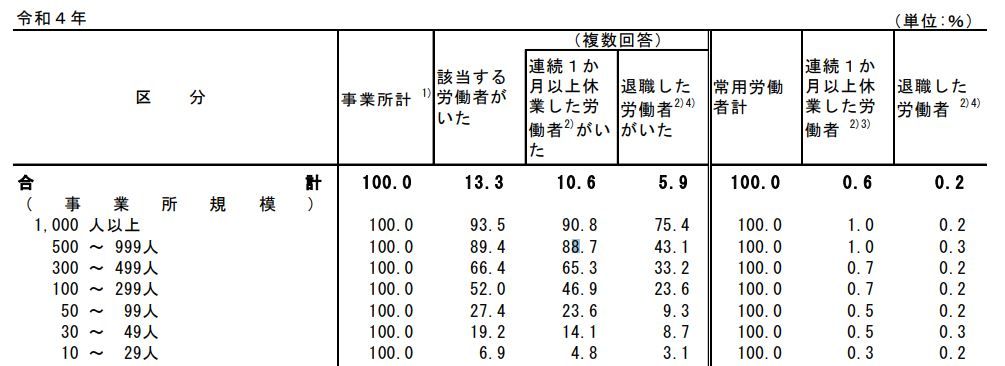

職場では多様な背景を持つ従業員がともに働いています。このような中で、職業生活において強い不安やストレスを感じる労働者は約6割となっています。また、過去1年間に連続1カ月以上休業した労働者の割合は1割以上となっており、事業所規模が大きくなるほどその割合は高くなっています。

出典:令和4年労働安全衛生調査(実態調査)結果(厚生労働省)

個人を対象とした調査では、「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じることがある」と答えている労働者の割合は82.2%となっています。

ストレスの内容と感じる要因としては、次の点があげられています。

・仕事の失敗、責任の発生等…35.9%

・仕事の質…27.1%

・対人関係(セクハラ・パワハラ含む)…26.2%

・会社の将来性…23.1%

・顧客、取引先等からのクレーム…21.9%

障がい者の休職に関しては、「平成30年度障害者雇用実態調査結果」によると、1カ月以上にわたり休職している身体障がい者の割合は2.8%、知的障がい者の割合は2.7%、精神障がい者の割合は1.1%、発達障がい者の割合は0.6%となっています。この中では、原因については触れられていませんが、「労働安全衛生調査」であげられている要因と同様に、職場や業務のストレス、対人関係などが影響していると考えられます。また、障がい者雇用の場合には、仕事とプライベート(家庭の問題等)のバランスが崩れると体調管理がうまくできず、仕事に影響が出ることが多く見られます。

職場で強いストレスを感じてメンタルヘルス不調に陥る労働者が増えています。このような背景を踏まえて職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等をすることや、従業員が休職になった場合に、職場復帰までのプロセスや誰が関わるのかなどを整備しておくことが求められます。

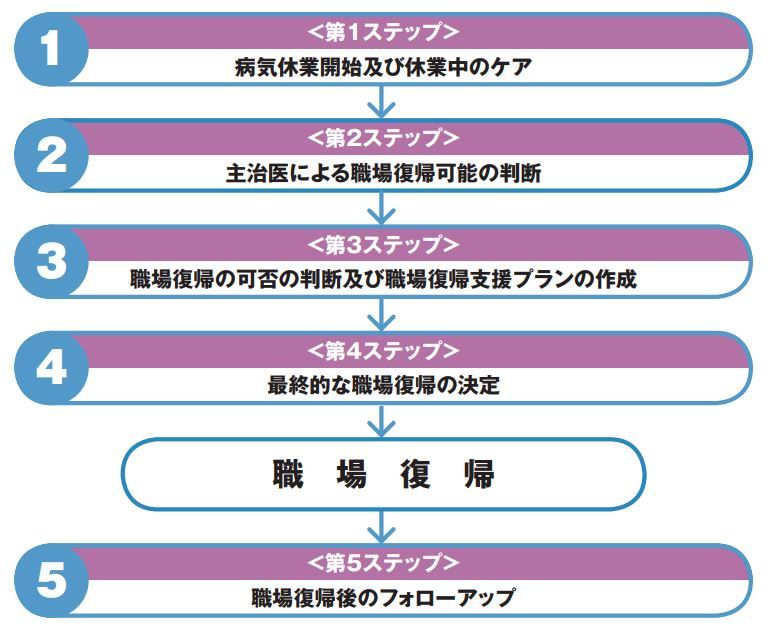

職場復帰までの5つのステップ

心の健康問題により休業し、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者がいた場合、職場復帰に当たり5つのステップを踏むことが推奨されています。その内容について順番に見ていきます。

出典:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省)

【第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア】

従業員から管理監督者に主治医による診断書(病気休業診断書)が提出され、休職となります。管理監督者は、人事労務管理スタッフ等に診断書(病気休業診断書)が提出されたことを連絡します。そして、休職する従業員に対しては、必要な事務手続きや職場復帰支援の手順を説明します。休職者が安心して療養に専念できるように、傷病手当金などの経済的な保障、不安、悩みの相談先の紹介、公的または民間の職場復帰支援サービス、休業の最長(保障)期間等を伝えます。【第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断】

休職中の従業員から事業者へ職場復帰の意思が伝えられた後、主治医による職場復帰の可否判断が記された診断書の提出を求めます。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を記入してもらいます。なお、注意しておきたい点は、主治医による診断は日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らないということです。あらかじめ主治医に職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供し、従業員の状態が就業可能であるという回復レベルに達しているかを主治医の意見として提出してもらうように依頼するようにしておきましょう。その上で産業医等が精査し、判断するようにします。

【第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成】

安全でスムーズな職場復帰を支援するため、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰ができるかを適切に判断していきます。この中では、情報の収集と評価として、労働者の職場復帰の意思の確認、産業医等からの意見、労働者の状態等の評価、職場環境等の評価などが含まれます。産業保健スタッフ等が中心となって職場復帰が可能かどうかを判断した上で、.職場復帰支援プランを作成します。職場復帰支援プランの作成には、職場復帰日、管理監督者による就業上の配慮(業務サポートの内容や方法、業務内容や業務量の変更、段階的な就業上の配慮、治療上必要な配慮など)、人事労務管理上の対応等、産業医等による医学的見地からみた意見、フォローアップ等を含めます。

【第4ステップ:最終的な職場復帰の決定】

第3ステップを踏まえて、企業による最終的な職場復帰の決定を行います。従業員の状況を最終確認した後に、産業医等は「職場復帰に関する意見書」等を作成します。事業所で最終的な職場復帰の決定を行い、職場を一緒にする同僚などへ就業上の配慮の内容を知らせます。【第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ】

職場復帰後は、管理監督者による観察や支援のほか、産業保健スタッフ等によるフォローアップを実施し、状況に応じて職場復帰支援プランの評価や見直しを行います。再発や何か問題が生じていないか、勤務状況や業務遂行能力の評価、通院状況、病状や今後の見通しについての主治医の意見を参考にしながら進めていきます。人事が障がい者社員の休職や復職においてサポートできること

人事部門では、休職者と接する機会が多く出てきます。休職の目的や制度について、丁寧に説明してください。休職中は休養に専念すること、病気や症状が改善したら復職できることを伝えて、安心してもらうようにします。休職制度の説明では、体調が思わしくない場合には説明しても頭に残らない場合もありますので、書面でも提示すると良いでしょう。また、休職中は、仕事を気にせず、療養に専念してもらう必要があります。そのため会社貸与のパソコンや携帯等は休職する際に一度会社で預かり、社内ネットワークへのアクセス制限をしておきます。合わせて復職する時にパソコンや携帯電話を再貸与することを説明しておきましょう。

休職中は、休職者に負担がかからない範囲で、定期的に連絡を取ります。生活状況や健康状態などを確認したり、落ち着いてきたら病状の原因についてヒアリングをしたりすると、職場環境や復職するときの準備に役立ちます。しかし、メンタル面の不調で休職に至った場合、職場の人間関係等がストレスとなっている場合も多いので、状況を見ながら進めていくことが大切です。

面談等では、状況に応じて産業医や衛生管理者(衛生推進者)などの産業保健スタッフにも関わってもらうことが有効的です。産業保健スタッフとの連携をとってください。面談の場については、直接会うことが難しい場合には、電話やオンラインなどからはじめ、自宅付近での面談、慣れてきたら会社に来てもらうように段階を踏むようにしましょう。状況によっては、家族に協力してもらうのも良いかもしれません。

外部機関のサポートとして、地域障害者職業センターのリワーク支援(メンタルヘルス不調により休職している方の職場復帰)を活用できます。リワーク支援では、休職中の労働者、企業の担当者、主治医の3者と連携を取るためのコーディネートや職場復帰のための活動内容、スケジュール等の調整をサポートしています(対象者は、民間企業等の雇用保険適用事業所に雇用されている労働者)。必要があれば、このようなサポートを紹介すると良いでしょう。地域障害者職業センターは各都道府県にあります。

障がい者の場合には、体調管理ツールなどを活用することが多いため、一般の従業員と比べると、事前に不調を把握しやすい状況にあります(そのため一般的なメンタルヘルスの不調者に比べると、障がい者がメンタル不調から休職する割合は低くなっていると考えられます)。体調管理ツールをマネジメントでも活用すると、休職になるリスクを軽減できるかもしれません。

また、就労に関して就労支援機関等と連携していることにより、早めに情報共有して対応できることがあります。障がい者社員の採用時や定着支援などの際に、企業の方針を伝えつつ、気になる点があれば教えてもらえるような関係づくりを心がけておくと良いでしょう。

- 1