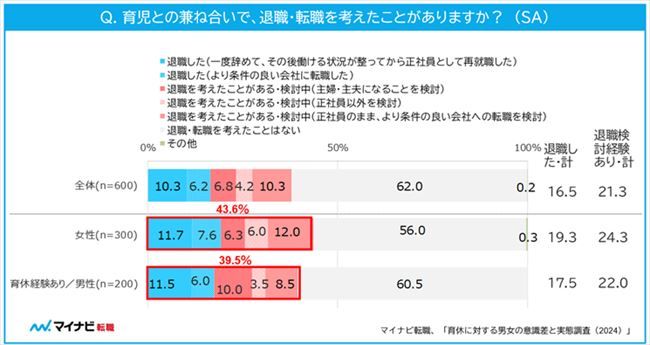

約4割の男性が育児を理由に退職もしくは退職検討を経験

2024年6月に厚生労働省が公表した人口動態統計によると、「2023年の合計特殊出生率」は、「1.20」と過去最低となった。全国で最も低かったのは東京で、「0.99」と1を下回り、少子化は深刻な社会課題となっている。改正育児・介護休業法で「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設され、2022年10月から制度実施となった。男女とも仕事と育児を両立できるような雇用環境整備が進められているが、実態はどうなのだろうか?まず、マイナビが「育児との兼ね合いで、退職・転職を考えたことがあるか」を尋ねたところ、「育児退職した(退職もしくはより良い条件に転職)」との回答は全体の16.5%だった。さらに、育児退職した人の合計値を男女別で比較すると、「女性」は計19.3%、「男性」は計17.5%となった。実際に退職はしなかったものの、「退職を検討した」のは全体で計21.3%と2割を超えた。この結果の内訳は「女性」が24.3%、「男性」が22%だった。ここまでの結果をまとめると、退職および退職を検討した人の割合は「女性」では計43.6%、「男性」では計39.6%と4割前後と、男女ともに育児と仕事の両立の難しさに直面していることがわかる。

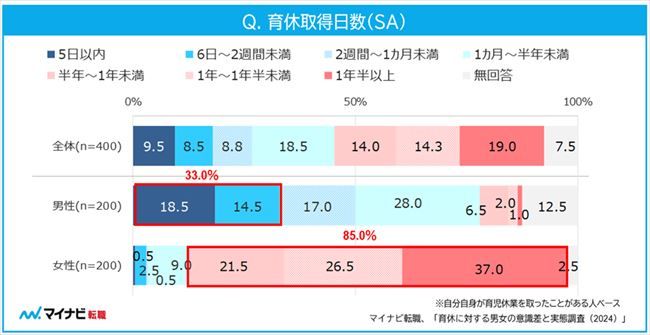

5割の男性が「1ヶ月未満」の育休取得

次に同社は、育休取得経験のある人に「取得日数」を質問した。すると、男性では「5日以内」が18.5%で「6日~2週間未満」が14.5%となり、合計33%とおおよそ3人に1人は2週間未満の短期取得となっていた。また「1ヶ月~半年未満」は28%と3割弱だった。1年以上と回答した人合計3%とかなり少数となる。他方で、女性では最多となったのが「1年半以上」(37%)で、次点以降に「1年~1年半未満」(26.5%)、「半年~1年未満」(21.5%)と続いた。女性は全体の85%が半年以上の育休を取得しており、男女では取得日数に大きな差があった。

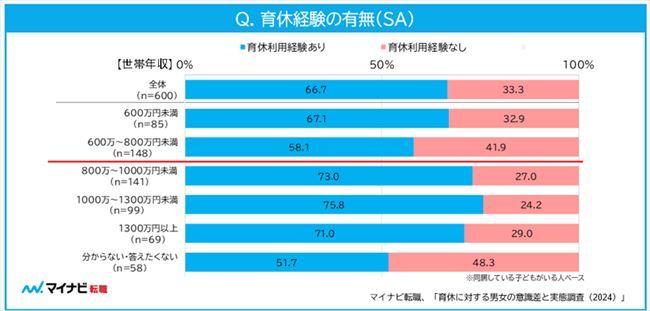

世帯年収が高い人ほど「育休取得」のハードルは下がる傾向

次に、「育休経験の有無」を同社が世帯年収別にまとめた結果を参照すると、「育休利用経験あり」と回答した人の割合が世帯年収800万円を境に7割を超えた。具体的には「800万~1,000万未満」では73%、「1,000万~1,300万未満」では75.8%、「1,300万以上」では71%と、育休利用には「収入減」を懸念する経済的事情が影響することがうかがえる。

「育児休業給付金」の詳細を知らない従業員もまだまだ多い

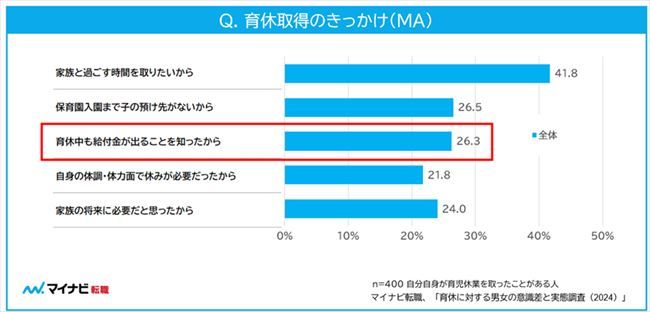

最後に、同社は育休経験者を対象に「育休取得のきっかけ」について質問している。その結果、最も多かったのは「家族と過ごす時間を取りたいから」(41.8%)で、2位が「保育園入園までこの預け先がないから」(26.5%)、3位が「育休中も給付金が出ることを知ったから」(26.3%)となった。育休取得者のうち4人に1人は、「育休中も給付金があり、収入がゼロになるわけではない」と知ったことが取得のきっかけになっているとわかった。やはり、経済面の心配が育休取得を思いとどまらせているハードルになっているのだろう。