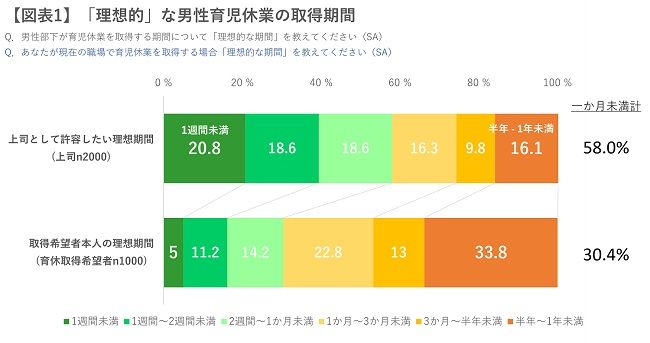

育休取得期間の「理想」と「現実」とは。上司と育休取得希望者でギャップも

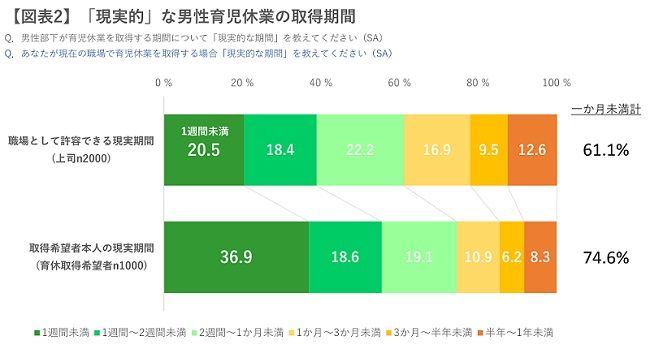

2022年4月に「改正育児・介護休業法」が施行され、男性の育休取得が推進されているが、実際の育休取得について、上司と部下で認識に違いはあるのだろうか。はじめにサイボウズが、上司層と育休取得希望者層のそれぞれに対し、「男性の育休について、理想的な取得期間」を尋ねている。その結果、上司層では男性部下に「許容したい理想期間」として、「1週間未満」が20.8%、「1週間~2週間未満」と「2週間~1ヵ月未満」がともに18.6%で、「1ヵ月未満」の回答を合算すると58%だった。

一方、育休取得希望者層の「取得したい理想期間」では、「1週間未満」が5%、「1週間~2週間未満」が11.2%、「2週間~1ヵ月未満」が14.2%で、「1ヵ月未満」の合算は30.4%にとどまった。対して、「1ヵ月以上」を理想とする人は約7割となり、中でも「半年~1年未満」は最も多い33.8%だった。“上司が許容したい期間”と、“育休取得希望者が取得したい期間”には、大幅なギャップがあることがうかがえる。

一方で、育休取得希望者層が考える「現実期間」では、「1週間未満」が最多の36.9%など、「1ヵ月未満」の合算が74.6%となり、現実的な取得期間を、上司層よりも短期に捉える傾向であることがわかった。上司層と異なり、育休取得希望者層では、育休の「理想」と「現実」との間に大きな差があることがうかがえる。

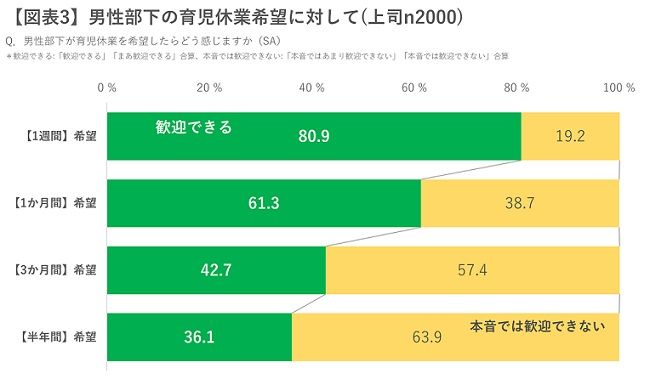

部下の「育休取得希望期間」が長くなるほど「本音では歓迎できない」の声も増加

次に同社は、上司層に対して「男性部下の育休取得希望を歓迎できるか」について聞き、「1週間」、「1ヵ月間」、「3ヵ月間」、「半年間」の育休取得希望期間別に回答を比較している。すると、「歓迎できる」とした人は、「1週間」で80.9%、「1ヵ月間」で61.3%、「3ヵ月間」で42.7%、「半年間」で36.1%だった。育休取得希望期間が長期間になるにつれ、「歓迎できる」の回答数が下がり、「本音では歓迎できない」との回答が多くなることがわかった。「歓迎できる」とした理由には、「1ヵ月なら社内で業務をカバーできる」や「当然の権利である」など容認する声が寄せられた。一方で、「本音では歓迎できない」とした理由としては、「仕事に支障が出る」や「周囲への負担に懸念がある」といった、業務や職場への影響を危惧する意見があがった。

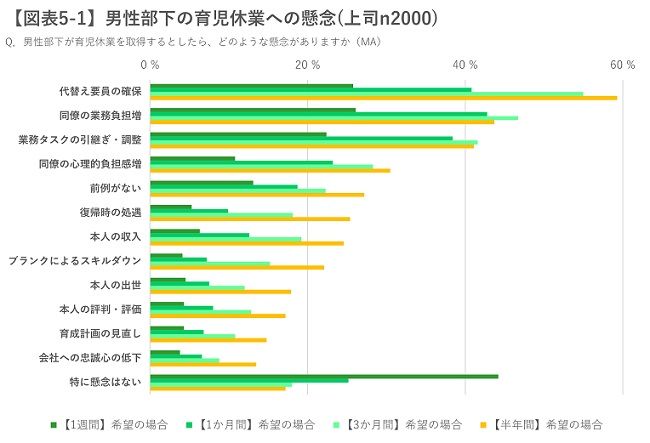

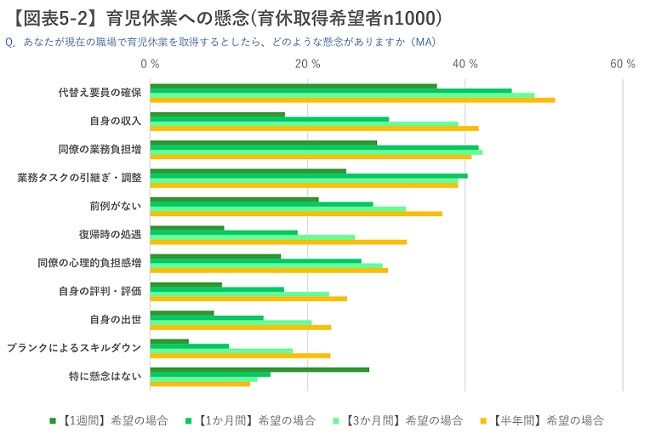

育休への懸念事項、上司は「代替え要員の確保」、部下は「自身の収入」など

続いて、同社が上司層と育休取得希望者層に対し、「育休への懸念」を「1週間」、「1ヵ月間」、「3ヵ月間」、「半年間」の育休取得希望期間別に聞いている。すると、上司層の「男性部下の育休への懸念」については、「1週間」では「特に懸念がない」が最多だったが、1ヵ月間以上では「代替え要員の確保」や「同僚の業務負担増」、「業務タスクの引継ぎ・調整」が上位となった。特に、3ヵ月間・半年間においては、「代替え要員の確保」の回答数が半数を超えた。上司層では、業務の維持や対応が懸念事項となっていることがうかがえる。

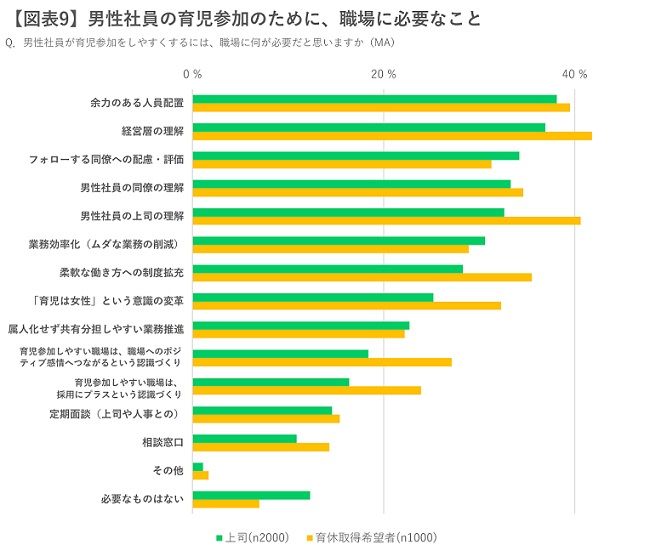

男性社員の育児参加には「余力のある人員配置」や「経営層・上司の理解」が必要か

最後に、同社が「男性社員の育児参加のために、職場に必要なこと」を質問したところ、上司層では「余力のある人員配置」が最多だった。以下、「経営層の理解」、「フォローする同僚への配慮・評価」が続いている。一方で、育休取得希望者層では「経営層の理解」が最多となり、以下、「上司の理解」、「余力のある人員配置」が続く結果となった。