「コンピテンシー」とは

「コンピテンシー(competency)」とは「能力」、「技能」、「適性」などと訳される言葉だが、ビジネスの現場では「仕事で高い成果を出している人=ハイパフォーマーに共通して見られる行動特性」という意味で用いられている。目に見える行動そのものというより「どんな価値観や思考のもとに、どのような行動を取ったか」、つまり意識+行動を重視している点が大きな特徴だ。●「コンピテンシー」の歴史

もともとは心理学用語である「コンピテンシー」は、1970年代に、ハーバード大学心理学教授のD.C.マクレランド氏が実施した調査がきっかけで広く知られるようになった。「外交官の採用試験の成績と配属後の業績の相関」において「試験の成績や知能、学歴は業績との相関が小さい」ことと「高い成果を出す人物には共通する行動特性が見られる」ことが明らかとなったのだ。この「ハイパフォーマーに共通して見られる行動特性」、すなわち「コンピテンシー」についてはその後も研究が続けられ、人材の採用・育成・評価に応用する動きが1990年代頃から活発化したのである。●日本で「コンピテンシー」が注目されるようになった背景

市場のグローバル化や少子高齢化にともなう人材不足など、多くの問題に対応するため、日本の企業は、年功序列から成果主義へのシフト、従業員の能力開発や適正配置による生産性向上といった施策に取り組んでいる。そこで必要とされたのが「成果の公正な評価」、「売上げなどの数字に直結しない業務に対する公平な評価」、「能力開発と適所適材」などに活かせる人材の評価基準だ。この役割を果たす手法・概念として「コンピテンシー」は期待されているのである。「コンピテンシー」と関係の深い言葉や概念

●「コンピテンシー」と「スキル」、「アビリティ」の違い

学習や訓練によって獲得した専門的な能力・技能・知識は「スキル(skill)」と呼ばれる。語学力、デジタルやIT領域の知識と技能、コミュニケーション能力などが代表的な「スキル」だ。「スキル」に生まれつき備わっている能力を加えたものが「アビリティ(ability)」だが、「アビリティ」は能力を発揮できる状態にあるかどうか、という意味で使われることも多い。たとえば運転免許を持っていれば自動車を運転できる「スキル」の持ち主とはいえるが、運転技術が稚拙であれば十分な「アビリティ」を持っているとは言い難い。「アビリティ」は「仕事で発揮される能力・技能」と言い換えることもできるだろう。

「スキル」や「アビリティ」は必ずしも高い成果につながるわけではない。重要なのは“仕事ぶり”だ。「コンピテンシー」は、まさに“仕事ぶり”。「スキル」や「アビリティ」を有効に発揮できる力、発揮の仕方であり、「コンピテンシー」があるからこそ知識や技能が成果に結びつくのである。

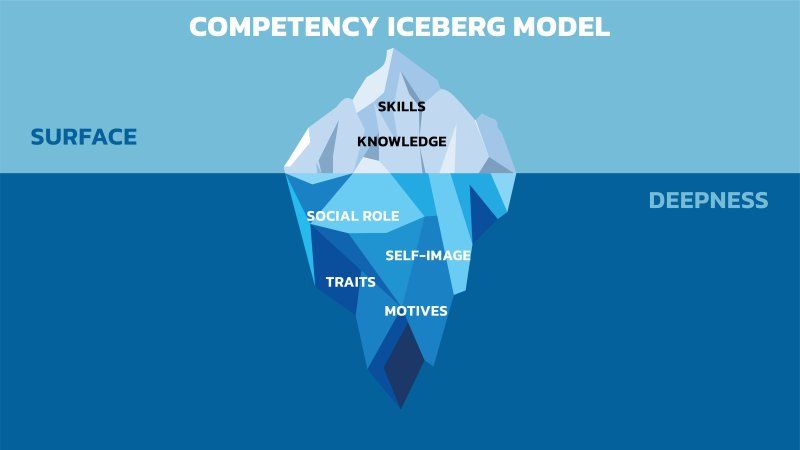

また「コンピテンシー」と「スキル」や「アビリティ」などとの関係は、氷山を例にとって解説されることが多い。海に浮かぶ氷山の、海面の上に見えている部分が「スキル」と「アビリティ」で、海面より下にあって見えない部分は性格や先天的な才能だ。この2つの中間、海面付近でチラチラと見え隠れしているのが、仕事に対する思考と行動の特性=「コンピテンシー」というわけだ。

「コンピテンシー」の氷山モデル

●「コンピテンシー」と「ケイパビリティ」、「コア・コンピタンス」の違い

「ケイパビリティ(capability)」もまた「能力」や「才能」などと訳される言葉だが、ビジネスシーンにおいては個人ではなく組織を対象としたものとして用いられている。企業の強み、市場における独自性・優位性などが「ケイパビリティ」だ。優れた「ケイパビリティ」があれば、専門性と独自性に富んだ技術、ユニークな商品やサービスを生み出すことが可能となる。こうした、組織として顧客や社会に喜ばれるモノやコトを提供できる圧倒的な力、企業の中核となる能力は「コア・コンピタンス(core competence)」と呼ばれる。組織としての力を意味する「ケイパビリティ」や「コア・コンピタンス」に対して、「コンピテンシー」は、優れた成果を出せる個人の行動特性であり、意味合いや性質はかなり異なる。ただしハイパフォーマーに共通する行動特性である「コンピテンシー」が、企業の「ケイパビリティ」や「コア・コンピタンス」を高めるための重要なファクターであることは間違いない。

「コンピテンシー」の具体的項目一覧

「コンピテンシー」の体系化・言語化にあたっては、「コンピテンシー」をいくつかの領域に分け、さらに項目を細分化した「コンピテンシー・ディクショナリー」が参考になる。マクレランド教授とともに「コンピテンシー」の調査・研究にあたったスペンサー夫妻が提唱した以下の6分類・20項目が広く知られている。達成思考/秩序・品質・正確性への関心/イニシアチブ/情報収集

目標達成への執着、戦略的・計画的に実行する力、チャレンジ精神、競争心、冷静な判断力など

【援助・対人支援に関する領域】

対人理解/顧客支援志向

相手の状況に応じて接することができる思いやり、誰に対しても公平に対応できる誠実さ、提案力など

【インパクト・対人影響力に関する領域】

インパクト・影響力/組織感覚/関係構築

相手に好印象を与える力、組織や同僚などに対する影響力、友好的なネットワークを築ける力など

【管理領域】

他者育成/指導/チームワークと協力/チームリーダーシップ

業務管理能力、部下や後輩の指導・育成、率先して行動できる力、チームの士気を高められる力など

【知的領域】

分析的思考/概念的思考/技術的・専門職的・管理的専門性

問題の本質を見極められる分析的な思考力、客観的に物事を捉えられる論理的思考力、問題解決能力など

【個人の効果性に関する領域】

自己管理/自信/柔軟性/組織コミットメント

計画性、環境や状況に対する適応力、他者からのアドバイスや意見に耳を傾けることができる素直さなど

これらはあくまでも一例であり、企業ごと、業務ごと、役割や部署、職種などによって注目すべき「コンピテンシー」は異なる。自社の状況や活用目的に適した項目を立てることが大切である。

「コンピテンシー」を活用できる場面と活用メリット

●採用への活用:自社に適した人材を採用できる

採用は、学歴や試験の成績より「自社で実際に活躍しているのはどんな人材か」という視点をベースに進めたい。自社のハイパフォーマーの「コンピテンシー」をもとに採用基準を設定し、面接ではこの基準と照らし合わせながら、応募者の過去の行動、その行動の背景にある思考や価値観などを深掘りしていくことになる。これにより自社にマッチした人材かどうか、入社後の活躍が期待できる人材かどうかを判断しやすくなる。また「コンピテンシー」という絶対的な評価項目・評価基準があることで、面接官による評価のバラツキを抑えることも期待できる。●人材育成への活用:効果的かつ質の高い育成が可能となる

業務・職種・職責ごとに必要となる「コンピテンシー」を設定・明示することで、従業員は「会社が必要としている人材」や「求められる思考・行動」、「成果につながる特性」などを把握し理解できることになる。各従業員は「どのような思考や価値観を身につけるべきか」、「どういった行動を心がけるべきか」などを考え、自発的・積極的な能力開発に取り組んでくれるだろう。「コンピテンシー」によって能力開発やキャリア自律が効率化し、成長のスピードを上げることもできるのだ。●人事評価への活用:明確な基準による公正・公平な評価が可能になる

「目標管理制度(MBO)」や「360度評価」といった評価手法には、いわゆるバックオフィスにあたる部署や前線にいる社員の支援にあたる人材などを評価しにくい、さまざまな主観が入り混じる、といった問題点がある。一方「コンピテンシー」に基づき「必要とされる思考力がどの程度身についたか」、「ハイパフォーマーの行動特性に近づくことができたか」を見ることで、多くの人材を公平に評価することが可能となり、評価する側の主観による“評価のバラツキ”も抑えられるだろう。これにより納得度の高い人事評価が実現し、評価される側のモチベーション維持も図れるはずである。●人材マネジメントへの活用:生産性の向上と離職防止が期待できる

「コンピテンシー」を分析・設定することで、どんな人物をどの部署に配属させ、どんな役割を担わせれば高い成果を出せるかもわかる。適材適所の人員配置によって人材の潜在能力を最大限に活用することが可能となり、組織全体の業務効率と生産性は向上するはずだ。人材と部署・業務のミスマッチが少なくなれば従業員満足度は高まり、意欲的に働いてくれる人が増える。離職防止の効果も期待できるだろう。「コンピテンシー」の導入と活用の流れ

(1)ハイパフォーマーの行動特性の調査・分析

「コンピテンシー」の設定は、実際に高い成果をあげている社員の思考や行動から共通する特性を抽出することから始めることになる。まずは具体的な数字や客観的な事実に基づいて、職種や役割ごと、経験(入社後の年数)ごとに複数のハイパフォーマーをピックアップ。これらハイパフォーマーに対してアンケートやヒアリングを実施し、思考や行動の特性を調査・分析する。適性テストや性格診断などを取り入れるのも効果的だろう。(2)「コンピテンシーモデル」の作成

ハイパフォーマーに共通する行動特性をもとに、求められる特性をまとめた「コンピテンシーモデル」や、それらの特性を持つ理想の人物像=「ペルソナ」を作成する。なお「コンピテンシーモデル」には、下記の3つの種類があると考えられている。【実在型モデル】

自社に実在するハイパフォーマーの「コンピテンシー」をベースとして作成するモデル。比較的作成しやすく、すぐそばにお手本となる社員がいるため、周囲の社員としても必要な特性をイメージしやすい。ただし、お手本となるハイパフォーマーと他の従業員との格差が大きいと、見習うことが難しくなる点には要注意だ。

【理想型モデル】

企業の理念、バリュー、ミッション、事業内容などをもとに、自社が理想とする人物像を描いて「コンピテンシー」を整理・作成するモデル。新規事業をスタートさせる際など社内にお手本となるハイパフォーマーが存在しない場合でも作成可能だ。高い理想を掲げて現実離れした「コンピテンシーモデル」を設定するのではなく、社員の納得感を得られる、追求可能な内容にすることが大切だ。

【ハイブリッド型モデル】

実在型モデルをベースとしながら理想型モデルの特徴も加えたモデルで、より大きな成果につながる可能性を秘めている。ハイパフォーマーにとっても参考にできる点もメリットだ。

(3)評価項目の作成

「コンピテンシーモデル」と「ペルソナ」をもとに、実際に評価すべき項目を設定する。誰が見ても同一の解釈と評価が可能となるよう、言語化および明確な定義づけを心がけたい。たとえば「協調性に優れ、チームの力を引き出しながら業務を進めることができる」などとした場合、「協調性」や「優れる」といった言葉についての定義を明確化しておかなければならない。(4)評価項目ごとのレベル設定

各評価項目について「どの程度まで達成できているか」を示すレベルを設定する。以下のような5段階のレベル分けがよく用いられている。【レベル1】受動行動

指示があれば動くが、自発的に動こうとはしない。周囲から行動特性として認識されることはない。

【レベル2】通常行動

決められた業務を問題なく遂行し、行動が必要な状況であれば動ける。目立った行動特性とは捉えられない。

【レベル3】能動行動

明確な意図や目的を持ち、複数の選択肢の中から行動を決定し、自発的・主体的に業務を進められる。

【レベル4】創造行動

課題解決や成果に向けて、独自の工夫を凝らしながら自発的・創造的に行動できる。

【レベル5】パラダイム転換行動

独自性のある発想や行動で新たな価値を作り出し、自身・チーム・組織に良い状況をもたらすことができる。

各個人について、各項目が1~5のどのレベルに達しているかを判定することになる。行動特性が強いとみなされるのは、上記レベル4やレベル5だと言える。レベルが高ければ高いほどハイパフォーマーとなってくれる可能性も高いが、同じ項目のレベルが高い人材ばかり集めると社員が画一的になり閉塞した状況が生まれかねない。「コンピテンシー」に加えて個人の特徴や特性を幅広く評価し、偏りのない人材を揃えて多様性のある組織を作ることが企業を強くするためには必要だ。

(5)「コンピテンシーモデル」の活用

前述の通り「コンピテンシー」の活用シーンは採用面接や人材育成、評価など多岐に渡る。「コンピテンシー」を伸ばすための研修や「コンピテンシー」の傾向とレベルに合わせた配属など、複合的な施策に取り組みたい。(6)「コンピテンシーモデル」の評価・改善

「コンピテンシーモデル」に基づいた採用・人材育成・評価・マネジメントが、どのような効果をもたらしたのか、確認が必要だ。目標達成度や売上げ、生産効率や離職率・定着率といった数値、あるいは社内・顧客に対するアンケートやヒアリングなどをもとに、自社に起こった“変化”を分析しよう。良好な方向への変化であれば問題はないが、望んだような効果が見られない場合には、「コンピテンシーモデル」とその運用に関する問題点の分析と改善が必要だ。ビジネス環境の変化が激しい現代では「成果につながる行動特性」が変化することもありうる。たとえ現時点では問題がなくとも、数年単位、あるいは事業計画の重要なステージごとに「コンピテンシーモデル」の見直しを進めたい。

「コンピテンシー」を活用する際の課題と注意点

●「コンピテンシーモデル」の設定には時間と手間がかかる

「コンピテンシー」の活用に向けては、ハイパフォーマーへのヒアリングやアンケート、細かな分析、「コンピテンシーモデル」の作成、社内での理解促進、評価者へのガイダンス作成といった作業が必要となる。人事の担当者はもちろん、対象となるハイパフォーマーや各部署にも大きな負担が発生することは不可避である。●適切な項目設定と運用には難しさがある

「コンピテンシー」を活用する際には客観性の確保が大切だ。「コンピテンシー」を分析・設定する際にも、実際に社員を評価する際にも、主観が入り混じらないよう注意しなければならない。「コンピテンシー」のメリットである“評価の公平性”をキープするためにも、言葉やレベルの明確な定義、複数の視点による評価など、客観性を維持する仕組みが必要となるだろう。●中長期的な視点で運用する

「コンピテンシー」の活用によって既存の人材が成長し、また自社とマッチする人材の採用強化とも相まって人材ポートフォリオは大きく変化していくだろう。ただ、その効果が短期間で得られるとは限らない。見直しや改善も含めて、中長期的な視点での運用を心がけたい。まとめ

「コンピテンシー」の設定は「ハイパフォーマーとはこういう人たちですよ」と明示すること、あるいは会社側が「こういう人材が必要です」と宣言することとも言える。これによって、自社にマッチした人材の採用強化、従業員の成長と適材適所の配置による生産性向上、公平な評価、離職防止・定着率の向上……など、得られる成果は多彩で、社員個々の能力や企業の組織力は劇的に上向くことだろう。「コンピテンシー」の導入と運用には多大な時間と労力を要するものの、活用する価値は大きい。ただし「コンピテンシー」の活用だけで人材に関する課題をすべて解決できるわけではない。「コンピテンシー」を起点とした育成や評価、人員配置を効果的に進めるためには、事業戦略と人材戦略の連携=人的資本経営に対する理解と積極的な取り組みが不可欠だ。タレントマネジメントシステムの活用も考慮すべきだろう。さまざまな人事施策と「コンピテンシー」を複合的に活用することが、個人の成長と組織力の強化、生産性向上を目指すための重要ポイントである。

●日本ガイシが目指す人的資本経営~鍵を握る「本社人事とHRBPの連携」、「新人事制度の肝となるコンピテンシーとアセスメントの活用」に迫る~

●「評価制度」とは? コンピテンシー評価やMBOといった種類と目的、事例を解説

よくある質問

●「コンピテンシー(competency)」と「スキル(skill)」の違いは?

「コンピテンシー(competency)」が個人の能力や行動特性であり、「スキル(skill)」は、学習や訓練によって獲得した専門的な能力・技能・知識のこと。「スキル」がいくら高くても、必ずしも良い成果につながるわけではなく、「スキル」を有効に発揮できる思考や行動である「コンピテンシー」が伴って高い成果につながる。- 1