一方で、その妥当性や透明性について株主やその他のステークホルダーの理解を得ながら「お手盛り」を防止するためには、独立性の高い報酬委員会で問題意識を共有しつつ、規律と客観性を持って段階的な引き上げを検討することが必要です。本稿では、インセンティブ制度の高度化を通じた報酬水準(基準額)の見直しの検討プロセスをご紹介していきます。

日本の役員報酬水準は上昇しているが、まだまだ低い

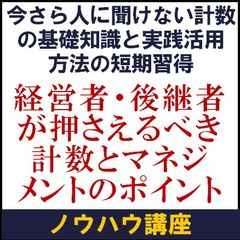

有価証券報告書で個別開示対象となっている「1億円以上の役員報酬の支給対象者」の数が500人を超えるといった報道がなされ、日本企業においても役員報酬水準の見直し(上方修正)は進んでいるという印象を持っている方は多いのではないでしょうか。確かに、1億円以上の個別開示が求められるようになった2010年以降、開示対象者数は増加しています(※1)。

<参考資料>

※1:東京商工リサーチ「2018年3月期決算「役員報酬1億円以上開示企業」調査(最終まとめ)」(2018年7月13日公開、2020年7月26日アクセス)

同「2019年3月期決算「役員報酬1億円以上開示企業」調査」(2019年7月19日公開、2020年7月26日アクセス)

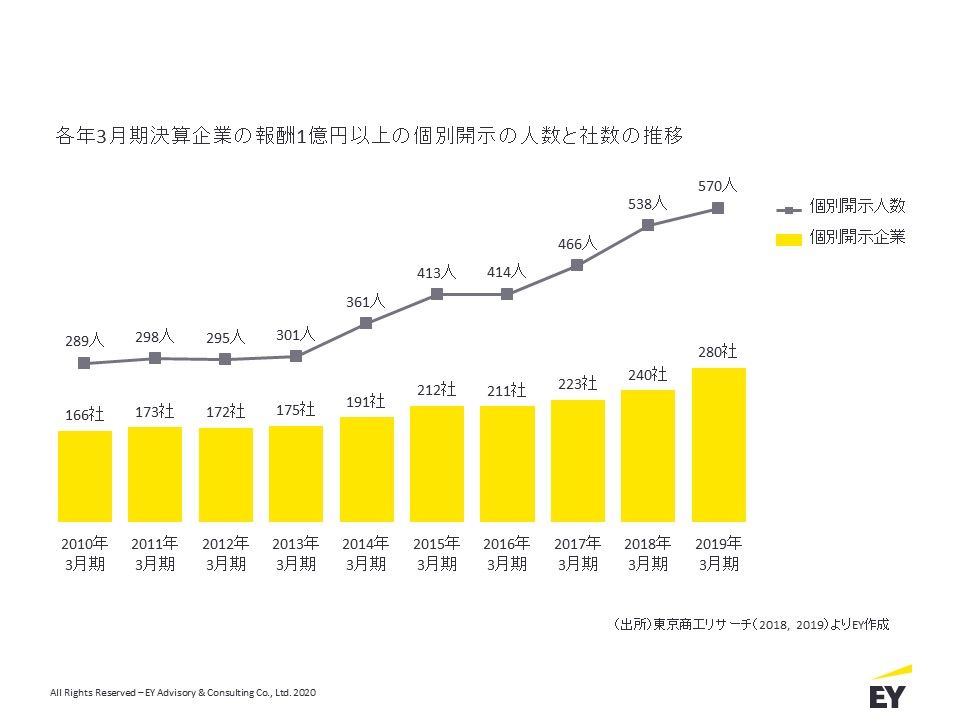

※2:経済産業省「第1回サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会資料5事務局説明資料 P7-8(2019年11月、2020年7月26日アクセス)

また、経営幹部の報酬水準は当該国での従業員の報酬水準にも影響を与えるため、国内の「グローバル人材」や「高度専門人材」の処遇にも影響を与えている、という面も考える必要があります。とくにグローバルに展開する企業については、報酬委員会も含めて現行の報酬水準に問題意識を持ち、欧米の競合企業とどのように対抗していくか、ガバナンス面も含めて自社内の海外子会社との整合性をどのようにとっていくか、ということを考えていく必要があります。

報酬水準格差の要因はインセンティブ制度にある

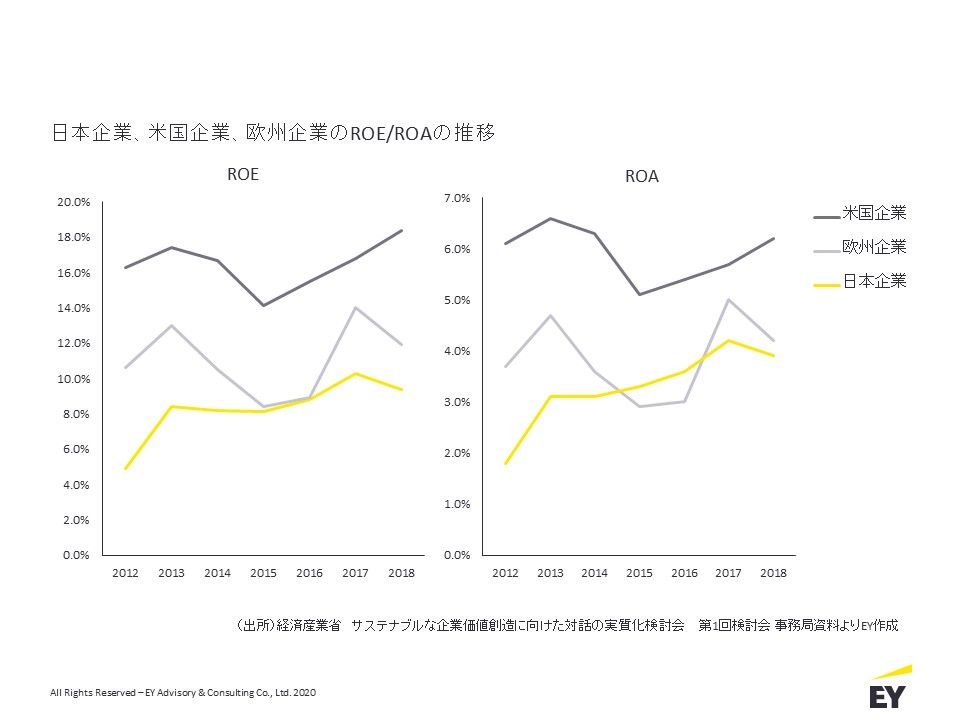

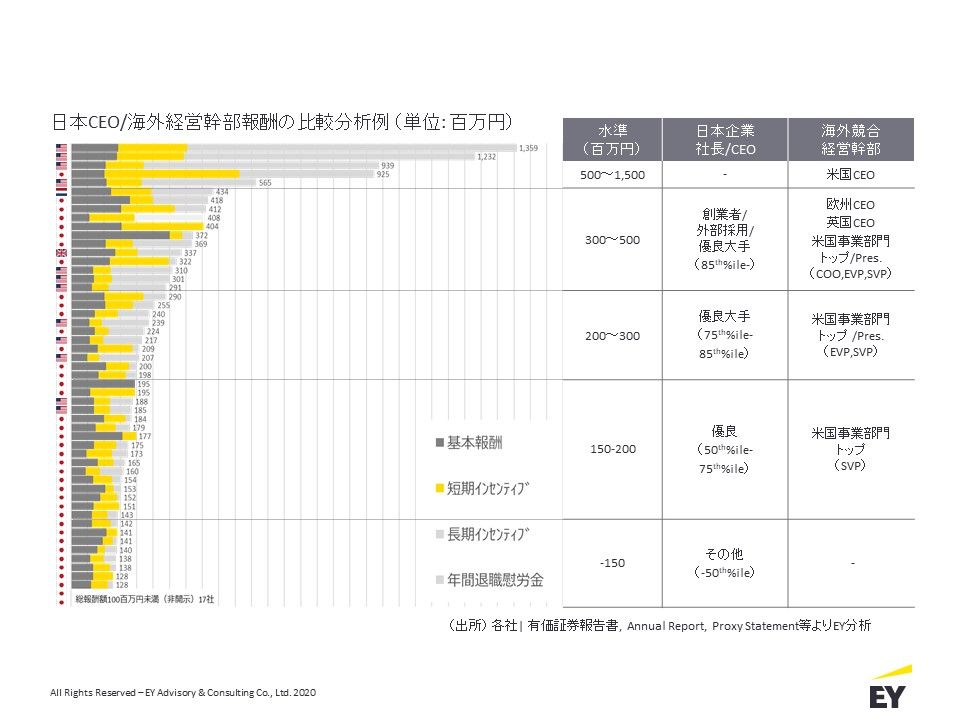

最適な報酬水準を検討するにあたってまずおこなうべきは、「自社の位置づけを認識すること」です。ここ数年で国内の役員報酬サーベイは充実してきており、国内の企業とのベンチマークは非常にやりやすくなっています。しかしながら、これまで述べてきたように国内の競合他社やグローバルに展開する企業をベンチマークするだけでは不十分であるため、欧米を中心とした海外の競合企業についてもベンチマークをおこなうことが重要です。

そして、これらのインセンティブは基本的に「基本報酬に対して○○%」といった形で設計されることが多くなっており、短期インセンティブ(の基準額)は欧米企業ともに基本報酬の100~200%程度、長期インセンティブ(の基準額)は米国企業で500~800%程度、欧州企業で100~300%程度が一般的です。

上記のことからもわかる通り、欧米企業は基本報酬に対する「積み上げ方式」でインセンティブの水準を設定しています。一方、日本企業はインセンティブ制度を拡充する際に総報酬水準をベンチマークし、「割り戻し方式」でインセンティブ比率を上げる傾向にあります。この方式は対株主では説明が容易かもしれませんが(「総報酬は変わりません」と説明)、対役員にとっては基本報酬が下がるといったネガティブな効果しかありません。インセンティブ制度拡充の際には、「比率」ではなく「水準」を引き上げるべきです。

インセンティブ制度の高度化を通じた報酬水準の見直しが重要

短期インセンティブの水準が低いまま複数の業績評価指標を用いると、それぞれの指標に対するインセンティブが効きづらいという課題が生じます。しかし、水準の引き上げとともに複数の指標を組み合わせることで、受給者にとって報酬的に意味があり、かつ、事業戦略の推進と牽制のバランスの取れた設計が可能となります。また、業績評価の一要素として、近年機関投資家を中心に重視されている非財務業績(※3)を取り込むことも重要な検討事項となるでしょう。長期インセンティブ、とくに株式報酬の高度化という意味では、複数の株式報酬の仕組みを組み合わせることが有力な選択肢となります。一口に「株式報酬」といっても、大きく分けて3つの類型があり、それぞれの「インセンティブ効果(業績、株価、株価上昇)」、「リテンション効果(報酬を受け取るのに必要な勤続期間)」のパターンが異なります。

ベストプラクティスとしては、リテンションと株主との利害共有を重視した「勤続条件型」と業績向上へのインセンティブを重視した「業績連動型」あるいは「ストックオプション」の組み合わせがあげられます。

「業績連動型」では、これまでの株式交付信託(コラムも参照)に加え、会社法改正に伴う会計処理の変更により、今後はグローバル標準の業績評価指標である「TSR(※4)」との親和性も高く損金算入も可能である「パフォーマンスシェアユニット(PSU)」という仕組みが有力な選択肢となっていくでしょう。

<参考資料>

※3:EY「投資家に企業の進化を伝える非財務除法開示とは?」(2017)

※4:Total Shareholder Return「株主総利回り 一定期間の株価上昇率に配当利回りを加えた指標」

報酬委員会・事務局の協働で問題意識の醸成を

これらの役員報酬の見直しで最も難しい点は、「お手盛り」の防止にあると言えます。CEOをはじめとした執行を担う役員は「利害当事者」です。そのため、これらの見直しは社外取締役を中心とした独立性の高い報酬委員会といった機関で、規律と客観性をもって検討される必要があります。また、報酬水準を欧米企業並みに引き上げるのであれば、その開示の水準も高めていくことが必須となります。有価証券報告書やコーポレート・ガバナンス報告書、事業報告などでの積極的かつ戦略的な情報開示も必要になってくるでしょう。報酬委員会の事務局となる担当部門は、これらの最新動向や自社のグローバルでの報酬マネジメント上の課題を把握したうえで、独立取締役に適時・適切な情報提供をおこない、協働して問題解決にあたることが望まれます。

【コラム】「中期計画連動型」の落とし穴

近年、「業績連動型株式報酬」のひとつである株式給付信託という仕組みを用いた「中期計画連動型株式報酬」の導入企業が増えています。日本の株式報酬を取り巻く規制や手続きの難しさ、煩雑さを縮減するスキームとして、非常によくできた仕組みであることは間違いありません。一方で、毎年付与されるパフォーマンスシェアユニットとは異なり、中期計画期間(多くは3年間)の期間固定の仕組みであるため、導入にあたってはいくつかの留意すべき点があります。

・(新型コロナウイルス感染症など)重大な外部要因が生じた場合でも、期中の見直しや業績目標水準の変更が難しい(導入初年度にこういう事態が生じた場合、3年間まるまるインセンティブとして機能しなくなってしまう)

・中期計画期間中の取得株価(原価)が信託設定時の株価に固定される

・期間途中での付与対象者の変更(新任・退任)がある場合、必ずしも長期インセンティブとして機能しない(1年だけ、2年だけの参加となる)

導入にあたってはこれらの留意点を充分に理解したうえで、設計内容やその他のスキームとの比較・組み合わせを検討すべきでしょう。

- 1