イノベーティブ人材が育つ環境

日本企業発展の“背景”と独特の土壌日本には、アメリカのようなアイディアで勝負する環境がないといわれている。いわゆるベンチャー支援の環境に対してだけでなく、「企業内起業家」と呼ばれるような「イノベーティブ人材」が活躍できる環境がないことにも通じている。

例えば、松下電器産業(現パナソニック)創業者の松下幸之助は、大阪電灯在職時、上司にアイディアを受け付けてもらえなかったために退職・独立した。そのおかげで現在の「世界のパナソニック」があるわけだが、松下幸之助のような人材の流出は今なお続く日本企業成功を支えた「業務の標準化によるコスト効率向上」の“負の効果”、つまり「変化を嫌う企業体質」の表れだといえよう。

戦後の高度成長期から令和の現在に至るまで、日本の産業を支えている企業(特にメーカー)の根幹は「技術力」であり、技術革新こそがイノベーションそのものであった。青色発光ダイオードや車の自動運転など、技術の進歩が日本では大きなニュースになるのもそのためだ。日本企業の成功体験は、これまでの間断なき技術革新に支えられたものである。企業評価はビジネスモデルよりも技術力に偏重する傾向があり、その影響は現在でも大きな課題ともいえる。

技術偏重の過去から、未来志向の「ニーズ視点」へ

本来、DXのアプローチは、デジタル化やデータドリブンなど、様々なものがある。しかし、企業に所属する方々とDXの話をしてみると、「AIを使って何かをやりたいのだけれど……」といったような最新技術ありきの考え方をしていること多い。このような技術先行型のDXは、技術や組織といった日本の土壌があってこそできることなのでここでは省略する。本稿では、市場のニーズにアイディアで応える「マーケットイン型」のビジネスモデルで考えていくことにしよう。

身近なところで例を挙げると、AIスピーカーはAIやIoTなどの面で、まさにDXの最前線の商品であろう。製品化が開始された当初、世界レベルのさまざまな企業がAIを使った音声認識・音声合成の代表として、AIスピーカーの開発にしのぎを削っていた。日本企業は、しばらくしてAmazonとGoogleが抜きん出てもなお独自の商品を開発することにこだわった。まさに技術競争である。ところが、欧米企業の多くは、音声合成・音声認識の自社開発をあきらめ、例えばAmazon Alexa(AmazonのAIアシスタント)を自社商品に実装したり、連携したりする方向に切り替えたのである。

見切りの速さもさることながら、その判断によってビジネスの範囲が格段に拡大したことの意義は大きい。AIスピーカーをコントローラーとして使用し、家電や家具などを音声で操作できるようになったからだ。スマートホームとして家全体を音声コントロールするとなるとコストが大きく、なかなか普及させるのが難しかった。しかし、AIスピーカーに指示するだけで良いのだ。今や、部屋の明かりや風呂の湯沸かし、テレビの録画など、人が手で操作していたものを、コントロールできるパーツを買うだけでできるまでになった。これまで、バラバラだった家電コントロールがわかりやすく体系的に整理され始めている。

技術革新の目覚ましさはさておき、どの家電・家具をコントロールできるようにするのかという点は、それこそニーズと発想の勝負である。まさに技術よりも発想のイノベーションチャンスだといえるだろう。

スマート家電で技術競争からいち早く抜け出したアメリカでは、「コネクテッドホーム」、つまりホームIoTへ拡大し、2021年には世帯普及率は55%になると想定されている。先に例に挙げたAIスピーカーの普及率で見ても、アメリカが約40%なのに対し、日本では6%前後とまだ一部のアーリーアダプターが使っているに過ぎない。この点からも、技術競争に終わるのではなく、ビジネスの視野を拡大する視点こそが、より大きな可能性を秘めていることがわかるだろう。

個別の商品にフォーカスすると、できるかどうかという技術論に終始してしまう。しかし、その商品が「どんな価値を生むか」、製品を「どのような方法で提供するか」という「ニーズ創出」にこそ、まさにこれからのDXの鍵となるイノベーティブ人材の出番があるのだ。

イノベーティブ人材がもつ才覚の見極め方

イノベーティブな思考は先天性か後天性かイノベーションを起こす力がある人は、「イノベーティブエンジン」ともいえるような思考特性を先天的にもっていると私は考えている。幼い頃から環境や体験によって、そのエンジンの使い方を身につけている可能性は高いだろう。アイディアマンは子供の頃から想像力や好奇心が豊かで、イノベーティブな思考ができる傾向があるのだ。前回の本連載に引用したエジソンが、子供の頃「なぜなぜ坊や」と呼ばれていたのは有名な話である。

さて、そうなると、イノベーティブ人材を見極める方法は2つ考えられるだろう。ひとつは既に適性のある人を選抜し、特性を発揮できる環境を整えること。もうひとつは、まだ特性が顕在化していない人材のイノベーティブエンジンを地道に活性化させることである。

先天的にイノベーショナブルな人材を見出す方法

前回取り上げた「イノベーショナブルレベル」で、「レベル1:アイディアがあふれる人」は、日常の態度を見たり接したりしているうちになんとなくわかるかもしれない。しかし、それだけでは本当に適性があるかどうかを見極めるのは難しい。

私の知人にも、DXを推進するメンバーを選ぶ必要があり、いくつかのアセスメント(診断)を実施した人がいたが、必要と思われる項目をセレクトして総合的に判断しても、結果は予想していたものとはかなり違ったそうだ。人の選択眼は顕在化している特徴しか見えないし、先入観や思い込みの影響を受けるから意外にあてにはならないものだ。

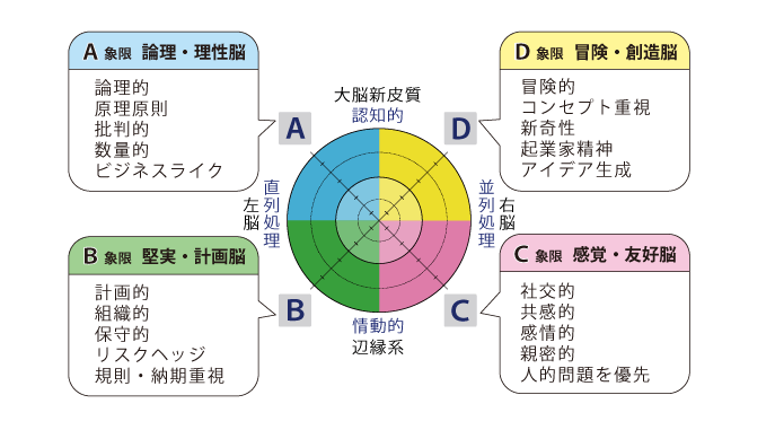

そこで、客観的に判断するために、さまざまなアセスメントツールを利用する方法がある。そのひとつが「ハーマンモデル」を使ったタイプ診断だ。イノベーティブ特性を見極めるために開発されたツールではないが、私はよく使っている。「ハーマンモデル」とは、アメリカ発の有名な理論で、脳を4つの部位に分け、どこをよく使うかによって人の思考特性をタイプ分けする。どの特性かという分類定義は以下の4種類。

A象限(左脳、大脳新皮質): 論理・理性脳……論理的、原理原則、批判的など

B象限(左脳、辺縁系):堅実・計画脳……計画的、組織的、保守的、リスク回避など

C象限(右脳、辺縁系):感覚・友好脳……社交的、共感的、感情的など

D象限(右脳、大脳新皮質):冒険・創造脳……冒険的、コンセプト重視、起業家精神など

この4象限の優勢レベルと組合せから対象となる人の思考特性を判定し、人間関係やプロジェクト編成を考える際に役立てるツールで、国内外で多くの有名企業が導入している。

http://www.fortina.co.jp/kikinou/

ご覧の通り、イノベーションに最も適しているのは「D象限が優勢」な思考を持つ人だ。実際、研修でのディスカッションで、アイディア創出やチャレンジをリードするのはD象限が強い人だった。反対にD象限の強い人がいないチームでは、新たなアイディア創出やチャレンジは非常に困難だった。

これまで、ハーマンモデルによるタイプ診断を6,000人以上に実施し、その内容を見てきて思ったことは、まず「日本人でD象限が優勢の人は少数派」ということだ。もともと日本人には冒険・創造的な気質の人材が少ないのか、環境によって気質が変わった結果なのかは、この結果だけ見ても判断がつかないが、実施件数を鑑みて今現在の日本においては少数派と見てもよいだろう。

後天的にイノベーティブな特性を獲得する方法

前述の通りハーマンモデルは先天的な傾向を見極める際に有用なツールだが、このタイプ分けを利用し、診断結果の可変性についても研究がなされている。それによると、特性は「先天性30%、後天性70%」という結果が出ている。つまり、この数値に従えば、イノベーティブな特性は適正な訓練によって獲得できるし、特性が低い象限に分類された人も変えることが可能だということになる。

後天的にイノベーティブな特性が得られるのならば、単純にアイディア勝負の環境におけば良いのではと思い、ある有名な雑誌社の元編集長に尋ねたことがある。雑誌の企画会議では、常に編集者全員に何か画期的な企画を考えてくるよう課題を出すからだ。一人でも多くの人が考えた方が、良いアイディアが出る可能性が高まると考えた。ところが驚いたことに、企画が出ない人はどんなに待っても出せないままなのだという。元編集長がアイディアを出せない人たちと直接話してみてわかったこととして、「絶対的な情報量・知識量が少ないこと」、「知的好奇心が弱いこと」などを挙げていた。

また、私自身の経験でも、企業において最も重要なスキルとして考えていた問題解決の研修で、何度やっても受講生の中から画期的なソリューションが出てこないことに悩んだ時期がある。調査分析は素晴らしい展開をしているのに、肝心のソリューション案がイマイチなのである。どうにもその理由がわからず専門家に尋ねたところ、「ソリューション力は知識量に比例するためだろう」と答えが返ってきた。

発想のクオリティは「情報量・知識量」で変わる。思考力だけでなく多岐にわたる分野に広く知識を持つからこそ、今までにない切り口で考えた目新しいソリューションを生むことができるのだ。イノベーショナブルレベルが「レベル2:アイディアを形に(実用化)できる人」以上を求めるならば、決め手のある多様なソリューションアイディアを生み出す創造性があるのが前提だと思うが、これまでにどれだけ知識を吸収し自分のものにしてきたかが大きくかかわっていると考えられる。

先に触れた「イノベーションエンジン」が活性化している人としていない人がいるならば、そのエンジンに燃料(情報や知識)を加えることによって、性能(判断の正確性)を高められるのではないだろうか。

イノベーティブ人材の基礎は知識量の多さ

まとめると、客観的な方法で創造や冒険指向のある人材を見出し、その知的好奇心を刺激する環境で、知識量を増やすことがイノベーティブ人材育成の基本的な方法であるということであろう。企業では、マネージャーの観察やアセスメントツールによって、先天的にしろ後天的にしろ、イノベーティブエンジンが活性化している、すなわちイノベーティブな特性や素質があると思われる人材を見極められれば、次に取り組むべきは、「実際にどのように育成するか」ということになる。

しかし、アイディアをよく出す社員を安易に選んでいきなり本番に飛び込ませるのでは、うまくいく可能性が少ないばかりか、失敗すれば本人のモチベーションも下がってしまうリスクがある。さらに、変化を嫌う土壌がまだまだ強い日本企業においては、そもそもイノベーションを理解しない多くの人たちの期待を打ち消し“負のスパイラル”を生み出す危険性も高めてしまうだろう。より適正に人材を見極め、目に見える形で効果的な育成を行うことは重要なのである。

次回は、イノベーション人材として選出されたり、環境によってイノベーション特性を獲得したりした人材が、実際にイノベーションを起こせるレベルまでに育成するにはどうしたらよいか、具体的な方法についてご紹介しよう。

- 1