“主体的なキャリア形成”が仕事の満足度に影響か

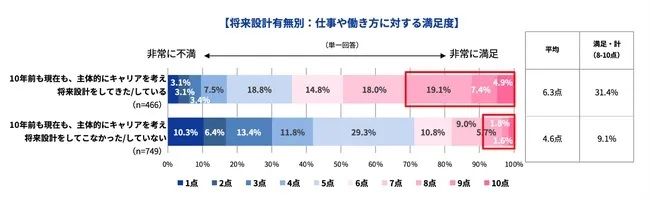

あわせて、10年前と現在ともに「将来設計をしてきた人」と「してこなかった人」を対象に、「仕事や働き方に対する満足度」を10段階評価で尋ねた。その結果、8点以上のスコアだったのは、「将来設計をしてきた人」が31.4%、「してこなかった人」が9.1%と、およそ3.4倍の差がついた。継続的・主体的にキャリアを考えて将来設計することが、自分にとって満足度の高い仕事につながる傾向にあるようだ。

“主体的なキャリア形成”が「仕事への満足度」に影響か。“10年前から将来設計している人”は3割弱に

2023年度の新入社員のうち約3割が「転職・独立」を想定。学歴別に傾向は異なる?

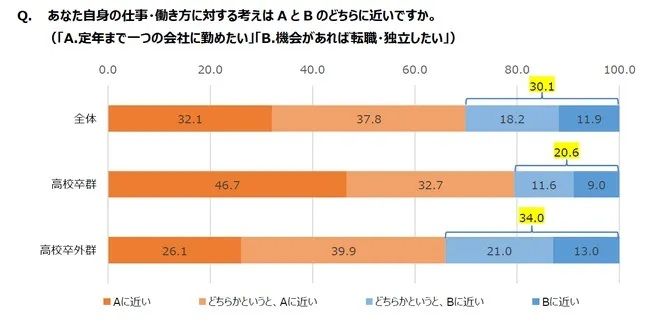

まず同社が「自身の仕事・働き方に対する考え」を尋ねたところ、「転職まで一つの会社に勤めたい」とした人は約7割いるものの、「機械があれば転職・独立したい」とした人は3割だった。最終学歴別に見ると、高校卒外群が34%、高校卒群が20.6%となり、「機械があれば転職や独立したい」と考える人の数に差があることが明らかとなった。

さらに、「転職を考えるシチュエーション」を尋ねると、「会社の将来性が見込めなくなったとき」が最も多く、以下、「社風や企業文化が自分に合わないと感じたとき」、「昇給(月給が上がること)が見込めないとき」などが続いた。

“1年目新入社員”の約3割が「転職や独立」を想定している? 23卒意識調査を性別および学歴別に傾向分析

【2023年・冬のボーナス予測】支給額は前年比「+2.1%」で3年連続増加へ

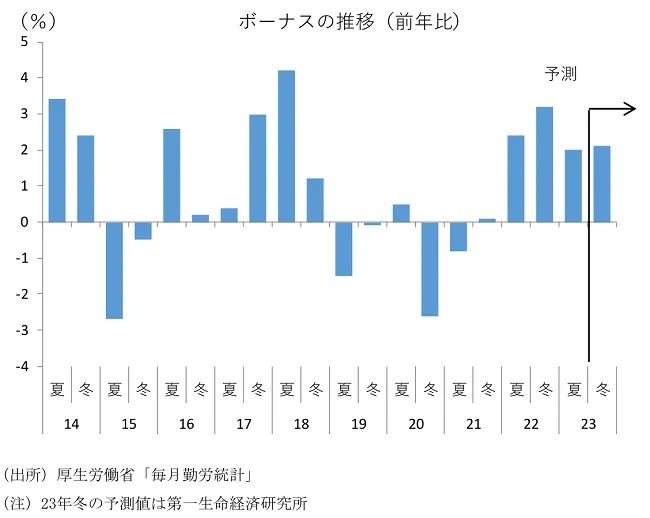

ボーナスの交渉の多くは、春闘の際にその年の年間賞与を決定する夏冬型が採用されている。2023年の春闘ではベースアップの大幅拡大が注目されたが、ボーナスについても、好調だった2022年度の企業業績を反映して増額して妥結する企業が多かった。夏のボーナス増に続き、冬もこの交渉結果が反映される形で増加するようだ。

また、毎期型・組合が存在しない企業においても、業績の改善や中小企業を中心に人手不足感が強まっていることから、ボーナス増加の可能性は高い。しかし、物価高は続いており、賃金の増加ペースは物価上昇に追いつかない状況は依然として変わらないと予測される。同研究所は、「今冬のボーナス増加が個人の消費の活性につながる可能性は低い」とコメントしている。

【2023年・冬のボーナス予測】支給額は前年比「+2.1%」、3年連続の増加予想に。賃金増加も物価上昇には追いつかず

【転職活動】3人に1人が生成系AIを活用。「管理職・役員」への昇進を拒む女性は7割を超える

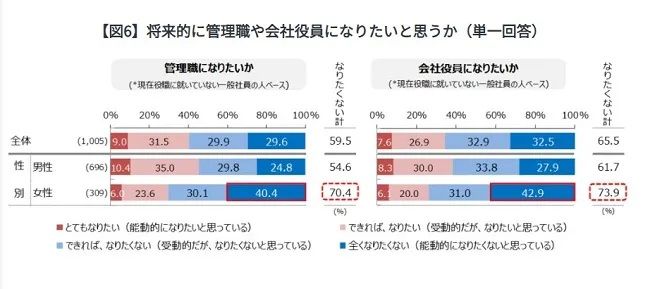

また、現在役職についていない人を対象に、「将来的に管理職や役員になりたいか」を尋ねた。その結果、管理職・役員ともに6割程度の人が前向きではないことが明らかとなった。性別で見ると、女性の「管理職・役員ともになりたくない」との回答は7割を超えた。中でも、「全くなりたくない」とした女性は4割を超えた一方で、男性は2割台にとどまっており、その差は15ポイントを超えた。

【生成系AI】転職活動で3人に1人が活用。自己PRや志望動機への活用で「内定獲得率・社数」は2倍以上に

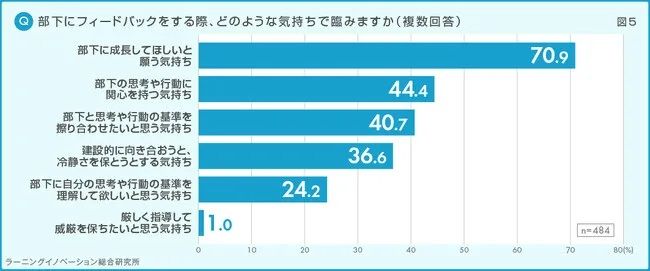

【部下へのフィードバック】管理職は「成長を願う」ものの「部下の反応」を懸念か

そこで、フィードバックをためらった経験があるとした人に「その理由」を尋ねた。その結果、「部下の反応に対して不安があるから」や「適切な伝え方がわからなかったから」が上位にあがり、多くの管理職が、自身のフィードバックスキルについて「自信がない」と感じている様子が見受けられた。

また、部下の表面的な態度や言動には気を配り、業務領域や課題、短所は理解しているものの、部下の内面やキャリア志向までは把握できていない実態も浮き彫りとなった。

“部下へのフィードバック”にあたる管理職の本音とは? 人事評価時に「フィードバックをためらう」との声も