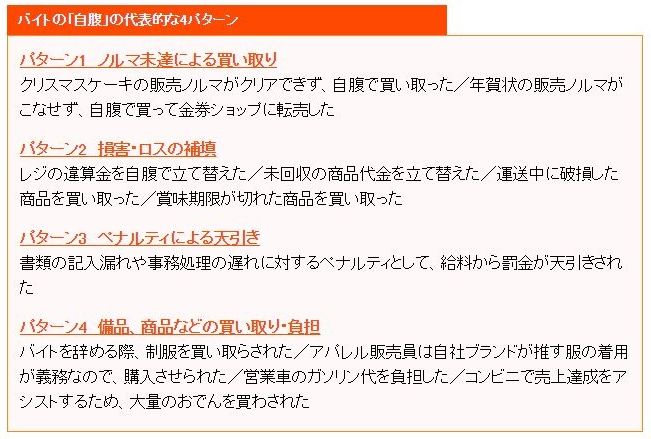

見過ごせない「バイトの自腹」問題

このような投稿がソーシャルメディアで話題となり、ネットメディアや一部のマスメディアで報道されました。

アルバイトという弱い立場からはなかなか声を上げづらいですし、負担する金額も、高額というわけではありません。もちろん、バイトスタッフ本人にとっては大きいかもしれませんが、企業からすれば少額の部類です。このような理由からニュース性はあまり高くないため、報道されるケースは限られています。

だからと言って、これを見過ごしてはいけません。バイトに自腹を切らせていたことが報道によって公になると、企業や店舗の評判が著しく低下します。また、当然ながら、報道の有無にかかわらず、法的に罰せられる可能性もあります。そのような事態を防ぐためには、経営層のみならず現場の店長クラスも、法律に関する基礎知識を身につけておくことが求められるでしょう。

ノルマを課すこと自体が違法行為!

そもそも、ノルマ未達によるペナルティは企業間の取引ですら認められにくいものです。まして企業と労働者であるアルバイトの間で成立させることはできません。法的には、アルバイトをはじめとする労働者の義務は「労働に従事すること」(民法第623条)。つまり、労働力の提供だけに限定されており、「結果を出すこと」は義務ではないのです。指示通り、怠けずに仕事をしていたとしたら、たとえ販売成績が悪かったとしても、会社はスタッフの責任を問えません。

それはなぜか。クリスマスケーキの件を例にとって分析してみましょう。ケーキが売れるためには「商品力」「価格設定」「広告宣伝」「ブランドイメージ」など、様々な要素が求められます。これらを総合して立てられるのが販売計画であり、スタッフによる勧誘業務はこれらの要素の一つにすぎません。売れ行き不振は全体の販売計画がずさんだったことに起因します。スタッフに責任を押し付けて買い取りをさせてはいけないのです。つまり、販売促進のために「ノルマ」というムチを使うことはできないということです。

このような時は、インセンティブ制度を導入するのが望ましいでしょう。減点法のノルマではなく、加点法を採用するのです。スタッフのモチベーションアップにもつながるので、時給に加えて功績によって積み上げていく出来高払制や、実績に応じたボーナスの設定を検討してみてください。ただし、いわゆる「完全出来高払制」は、労働基準法第27条に違反するのでNGです。

ヒューマンエラーはバイトの責任!?

代表的な例は、冒頭に挙げた、売上の数字とレジの現金が合わない「不足金」の発生です。考えられる原因は、レジの打ち間違いや金銭の受け渡しのミスなど。「ミスをしたスタッフに責任があるのは当然だ」……そのように考えるのもわかります。

確かに、不足金の発生はスタッフの過失によるケースが多いでしょう。しかし、そのようなヒューマンエラーが発生しないよう、企業側にも「自動計算ができるレジや券売機の導入」「多額の現金のやり取りは、複数のスタッフでチェックする仕組みづくり」など、十分な対策を取っておく責任があります。

上記のような対策を取っていれば、不足金発生の可能性は低減できたはずです。会社の責任を棚に上げ、スタッフだけに一方的に責任を押し付けることはできないのです。

もちろん、レジのお金をこっそり抜き取ったことで生じた不足金など、スタッフが故意に発生させた損害は、全額返還してもらうよう請求できます。いかなる場合でもバイトが責任を逃れられるわけではありません。自腹のルールやペナルティを雇用する側が事前に規定や通達しておくことがNGなのです。

また、パターン3の「ペナルティによる天引き」は、たいていの場合アウト。給料は全額払いが原則(労働基準法第24条第1項)であり、社会保険料の負担や所得税の源泉徴収、労使の書面協定といった事情がない限り、天引きは認められません。労働者の「不法行為を原因としたものであっても」天引きはできないという判例があります(最高裁判決昭和36年5月31日)。

コンビニやアパレルの慣習にも要注意

具体的には、「労働契約を結ぶ」際に、労働条件の一部として、「負担させるべき食費や作業用品その他に関する事項」を労働者に明示することが必要です(労働基準法第15条、同施行規則第5条第1項第6号)。契約時に、「制服代は自己負担。辞める際は買い取り」などと伝えておけばいいのです。

後で「言った・言わない」の水掛け論にならないためにも、労働条件通知書や就業規則などの書面に明記しておきましょう。さらに、「就業規則を明示した証拠」を残しておくのがポイントです。

以上のような適法な手続きがあれば、スタッフに費用負担を求めることができます。ただ、それも「常識の範囲内」という前提があってこそ。スタッフが必要な分だけ、通常価格から割り引いた商品を販売すれば、福利厚生の一部として適法と判断される可能性はあるでしょう。しかし、アパレル業界でよく聞く「高額な服を毎月買い取らせる」のはアウト。

買い取り、つまり自腹はスタッフの完全な「自由意志」があって初めて成立します。ただ、この「自由意志」を客観的に証明するのは極めて難しい。このため、スタッフからの申し出がない限り、自社商品を販売するべきではありません。

また、常識を超える量の自社商品の販売は会社による強要が疑われます。強要に該当する場合、もし書面による確認書や契約書などがあってもその自腹は無効です。ブラックバイトとして非難されかねません。

自腹の強要は犯罪行為

ここまでの説明でおわかりだと思いますが、スタッフに自腹を切らせることは、よほどのことがない限り法律違反。さらに「自腹」の請求は往々にして違法、刑事処分を伴う犯罪行為になることも念頭に置き、自腹に頼らない経営や現場運営を心がけましょう。これまで「自腹」の事態で企業側に悪影響が見られなかったのは、労働者側が拒否したり退職したりしにくい環境だったから。景気回復によって現場の人手不足がさらに進めば、企業には困難なシナリオが待ち構えています。

バイトスタッフの供給源となる若年層は、スマホからSNSや検索エンジンを駆使して、バイト先に関する情報をスピーディーに収集・拡散します。もし「自腹」を強要すれば、「ブラックバイト」としてSNSを通じて瞬時に広まり、まとめサイトなどバイラルメディアによって炎上することも……。

一度立ってしまった悪評は長く残り、その企業は求人に苦戦することになりかねません。最悪の場合、店長や求人担当者が「自腹」で現場の人手不足を穴埋めすることにもなりかねません。悪夢のシナリオを避けるためにも、バイトスタッフの「自腹」について正しい知識を持ち、慎重な対応を心がけましょう。

http://weban.jp/contents/an_report/

- 1