「モチベーション」とは

「モチベーション(motivation)」とは、日本語では「動機づけ」と訳され、目標や目的・対象などに向けて行動を起こし、達成へと導くために持続・保持させる過程や原動力を意味する。意欲に溢れ、自ら主体的に行動していける従業員を「モチベーションが高い」と表現する。「モチベーション」の維持・向上には多様な要因が絡んでくる。そのため、長らく研究対象の一つとされてきた。●「モチベーション」の種類

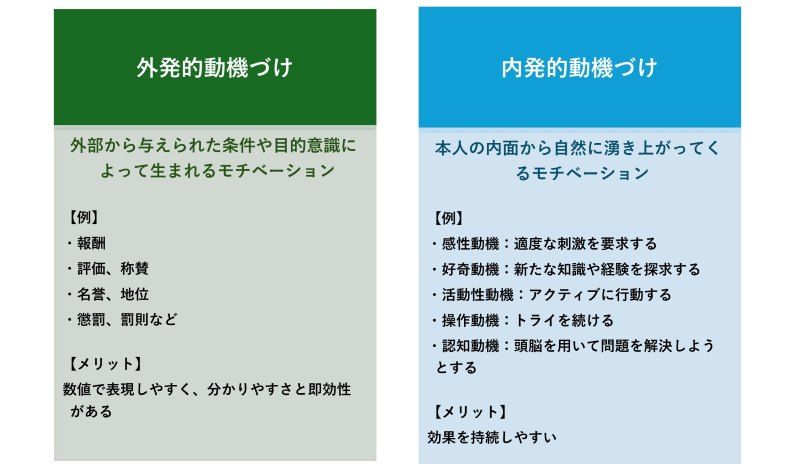

「モチベーション」は外発的動機づけと内発的動機づけに大別される。それぞれについて説明しよう。外発的動機づけ

外発的動機づけとは、外部から与えられた条件や目的意識によって生まれる「モチベーション」を言う。具体的には、報酬や評価、称賛、名誉、地位、懲罰、罰則などの要因が挙げられる。いずれも、数値で表現しやすい上に目に見えやすいのが特徴だ。外発的動機づけのメリットとしては、分かりやすさと即効性がある。それだけに、短期的なモチベーションアップには効果的と言える。内発的動機づけ

内発的動機づけは、本人の内面から自然に湧き上がってくる「モチベーション」を指す。以下の要因があると心理学の研究によって立証されている。・感性動機:適度な刺激を要求する

・好奇動機:新たな知識や経験を探求する

・活動性動機:アクティブに行動する

・操作動機:トライを続ける

・認知動機:頭脳を用いて問題を解決しようとする

ちなみに、内発的動機づけのメリットとしては、効果を持続しやすい点が挙げられる。

●「モチベーションマネジメント」とは

「モチベーションマネジメント」とは、従業員の「モチベーション」維持・向上を図ることを意味する。従業員や部下に対して、何らかの動機づけを行ったり、自身の「モチベーション」を高めたりすることを言う。「モチベーションマネジメント」のメリットとしては、社員の成長や生産性の向上、離職の防止が挙げられる。「モチベーション」の言い換え

「モチベーション」はさまざまな言葉に言い換えられる。例えば、気持ち的な観点では「意欲」や「やる気」、「熱意」、「情熱」などと言い換えることができる。ビジネスシーンでの「モチベーション」は、この意味で用いられることが多い。

また、行動を促すという観点では「インセンティブ」、「刺激」、「原動力」などと表現されるケースも見られる。さらには、目標達成に向けた精神状態を表すという観点では「決意」、「心構え」、「覚悟」などと言い換えられる。

【気持ち的観点】

・意欲

・やる気

・熱意

・情熱

【行動を促す観点】

・インセンティブ

・刺激

・原動力

【精神状態を表す観点】

・決意

・心構え

・覚悟

「モチベーション」が下がる要因

職場において従業員の「モチベーション」が下がってしまうのには、いくつかの共通する特徴が見られる。以下で紹介しよう。●労働環境や仕事内容の頻繁な変更

心理学では「一貫性の原理」という用語があるように、人は本来、一度定めたことを変えることを好まない。そのため、労働環境や業務内容が度々変更される、組織改編が繰り返される、人事制度が頻繁に改定されるといった状況では、会社への忠誠心や「モチベーション」が低下してしまう。さらに、職場内のコミュニケーションにも支障をきたし、組織全体に悪影響を及ぼす可能性もある。●人事評価・制度・報酬への不満

「いくら目標に向かって努力しても、会社は適切に評価してくれない」、「自分より実績の少ない人が高く評価されている」。そんな不満の声が多い職場では、「モチベーション」が低く、退職者も増加する傾向にある。全従業員が意欲的に働くには、公正な評価が不可欠だ。社員の評価制度や報酬に関する不満を、常に注意深く観察する必要がある。●仕事の魅力度低下

「業務がマンネリ化している」、「自分の適性に合わない仕事だ」など、仕事への魅力を失うと、従業員は義務的に仕事をしているという感覚に陥ってしまう。結果として、仕事の喜びややりがいも失われていく。個々の社員に適切な目標を定め、その達成の意義やプロセスを本人とともに検討し、構築することが効果的だ。●過度な業務負担

従業員の処理能力を超えて業務量を割り当ててしまうと、「モチベーション」低下の原因となる。必然的に残業が増え、心身の疲労を招くためだ。特に、職場内で業務量に偏りがある場合は、「自分だけが過度な負担を強いられている」という認識から、より深刻な状況に発展する恐れもある。●不明確な目標設定

目標が曖昧だと、自分の役割が不明確になる。十分な成果を出せないため、会社への貢献実感も得られない。これが必然的に「モチベーション」の低下を引き起こすのだ。不適切な目標設定も同様の結果を招くため、留意したい。●人間関係の問題

職場の人間関係に問題があると、業務に集中できなくなってしまう。過度な労働時間、上司によるハラスメント、協力体制の欠如など、様々な要因が考えられる。職場環境が良好でなければ、「モチベーション」の維持は困難になってしまうのだ。従業員の「モチベーション」を高めるメリット

従業員の「モチベーション」を高める主な3つのメリットを紹介していきたい。●従業員エンゲージメントの向上

従業員の「モチベーション」を高めると従業員エンゲージメントも自ずと向上し、会社に対する信頼感が強化される。仕事にやりがいを感じられるので、自社の理念やビジョンの実現に貢献する姿勢が強まる。当然ながら、離職する可能性も低くなる。●生産性の向上

従業員の「モチベーション」がアップすることで、仕事に対する意欲が高まるだけでなく、集中力や創造性などにも良い影響がもたらされる。結果的に、これまでよりも少ない時間やコストでさらなる成果が導かれるので、生産性の向上を期待できる。●良い人間関係が生まれる

従業員の「モチベーション」が高まることで、各自に仕事に対する意欲が生まれ、より積極的に行動するようになる。従業員同士のコミュニケーションも活性化するので、職場で良い人間関係が構築されやすくなる。従業員の「モチベーション」が低いことによるデメリット

「モチベーション」が低下すると仕事は単なる「作業」となり、従業員の仕事に対する意欲が低下するだけでなく、社内の人間関係や雰囲気も悪化してしまう。自ずと生産性や品質も低下していく。また、退職する従業員が増えれば、さらに人手不足に陥り、採用コストがますます増加してしまう。従業員の「モチベーション」を高める方法・施策

続いて、従業員の「モチベーション」を高める方法・施策を紹介したい。●経営理念を浸透させる

従業員の「モチベーション」を高めるには、経営理念を浸透させる必要がある。従業員が自らの業務が組織や会社の役に立っていると感じられなければ、労働意欲が下がってしまうからだ。それだけに、従業員と経営理念を共有する機会をできる限り設ける必要がある。●職場環境を整備する

職場環境を整備するのも大切となる。快適な職場環境が「モチベーション」を上げてくれるからだ。具体的には、オフィスのデザインやレイアウトを変えてみる、休憩所を設ける、作業環境の安全に配慮するなどが挙げられる。わずかな工夫を施すだけで「モチベーション」の向上を図ることができる。●評価制度を見直す

評価制度や待遇を見直すこともお勧めだ。例えば、人事評価の結果を本人に丁寧にフィードバックする、給与制度や昇進制度を改訂する、福利厚生を充実させるなどが考えられる。●目標を高く設定する

実現確実な目標を掲げても、ワクワクはしてこないだろう。むしろ、ストレッチ目標と呼ばれる、少し高めの目標を設定することが有益だ。「モチベーション」の向上だけでなく、従業員の成長にもつながってくる。●挑戦の機会を与える

やりたいことに挑戦できる、新しい業務をどんどん任せてくれる、希望する部署に異動できる……、そうした職場環境だと、内発的動機づけの効果が高い。当然ながら、「モチベーション」向上に有効な施策となってくる。その際に考慮したいのが、もし挑戦が失敗に終わったとしてもそれを糧にできる環境にしておくことだ。●表彰制度を導入する

表彰制度の導入もぜひ検討してもらいたい。可能であれば、自社独自の賞を用意するようにしたい。愛着を持ってもらいやすくなるからだ。受賞者がインセンティブを得ることで、間違いなく「モチベーション」も高まる。引き続き受賞を目指す姿勢を周囲にアピールしていけば、他の従業員にも良い影響をもたらすことができる。●適切な人材配置を行う

従業員の個性や能力を踏まえて、適切な人材配置を行うのも得策だ。本人はもちろん、周囲にとっても納得度の高い人材配置ができれば、従業員の「モチベーション」向上につながってくる。そのためにも、従業員一人ひとりをしっかりと知る、理解することが重要となってくる。●研修を実施する

従業員の成長を促すために自己管理スキルを習得する研修や、自分の仕事の意義を見直す研修を実施したい。仕事が円滑に進めば、「モチベーション」の向上につなげられる。対象や研修の切り口はさまざまだ。長年に渡って同じ業務を担当しているベテラン社員や早期に成長してもらいたい若手社員、部下のモチベーションアップに悩むマネジメント層、それぞれに合った研修を組み立てるようにしたい。従業員の「モチベーション」を維持する方法・施策

続いて、従業員の「モチベーション」維持に役立つ方法や施策を取り上げたい。●1on1を実施する

1on1ミーティングを定期的に実施することを推奨したい。特に、新入社員や異動したばかりの従業員には効果的だ。本人からすると、「上司に見守ってもらえている」「期待されている」という安心感を持つことができるし、今抱えている課題を解決するヒントを得られる可能性もある。そうしたフォローに対して、「少しでも報いたい」という気持ちが「モチベーション」にも良い影響を与えてくれるはずだ。●メンター制度を導入する

メンター制度の導入も、「モチベーション」を維持させる方法となる。上司に比べて、先輩だと気兼ねなく話ができる。しかも、他部署の先輩であれば実務への影響がないので、よりフランクに相談していけるはずだ。●ワークライフバランスの整備

近年、ワークライフバランスの整備が叫ばれている。これも、「モチベーション」の維持には得策だ。例えば、仕事と家庭の両立を実現するために、育児休暇や短時間勤務制、ノー残業デーを、働き方の選択肢を増やすためにテレワーク、フレックスタイム制、副業・兼業の許可などを導入してみてはどうだろうか。●相談窓口の設置

相談窓口を設置するというのも一つの方法だ。従業員からすると、上司や先輩にも話しにくい悩みもあることだろう。それでは、一人で抱え込むことになってしまう。やはり、専門の相談窓口を設けて、カウンセラーやアドバイザーが定期的に話を聞いてくれるという体制を作る必要があるだろう。「モチベーション」の測定方法

「モチベーション」は目に見えない要素であり、自分自身でさえ正確な把握は困難だ。まして他者となると、さらに難しさが増す。しかしツールを活用することで、数値化や可視化が可能となる。測定方法を2つ紹介しよう。●エンゲージメントサーベイの活用

従業員の「モチベーション」を把握する方法として、エンゲージメントサーベイの活用は有効だ。エンゲージメントサーベイとは、従業員の意欲や組織への帰属意識を定量的に測定するためのアンケート調査である。社員一人ひとりの企業や業務に対する関心度や熱意のレベルを把握できるため、個人や組織全体のパフォーマンス向上に向けた対策を立てやすくなる。ぜひ積極的に導入・活用していきたい。「エンゲージメントサーベイ」とは? メリットや導入の流れを解説

【登録も利用も無料】組織改善サーベイ『エンゲージメントコンパス』はこちらから【学習院大学 守島基博教授 全面監修】

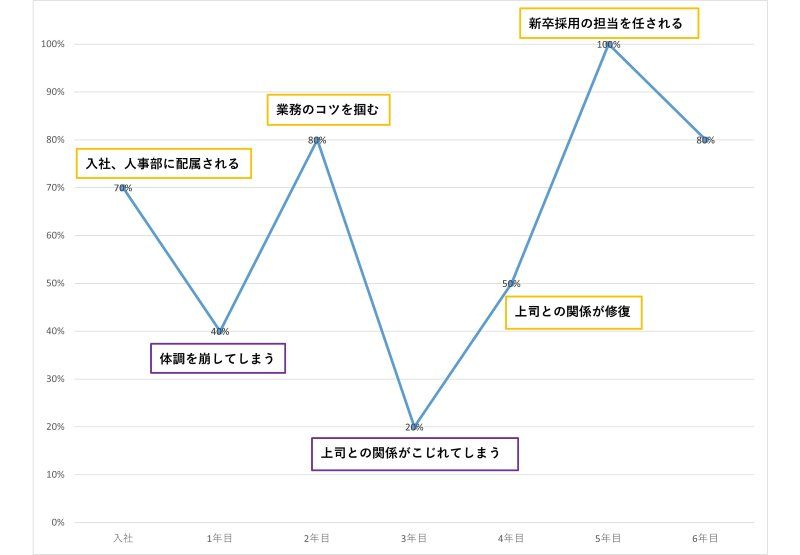

●モチベーショングラフの作成

モチベーショングラフは、自分の業務経験を時系列で振り返り、その際の「モチベーション」の変動をグラフ化する自己分析ツールだ。どのような状況で「モチベーション」が上昇したか、あるいはどんな場面で低下したかを、過去の体験を整理しながら分析することができる。さらに、当時の心情を記録することで、自身の動機づけや意欲の本質を理解することにも有効だ。

5つのモチベーション理論

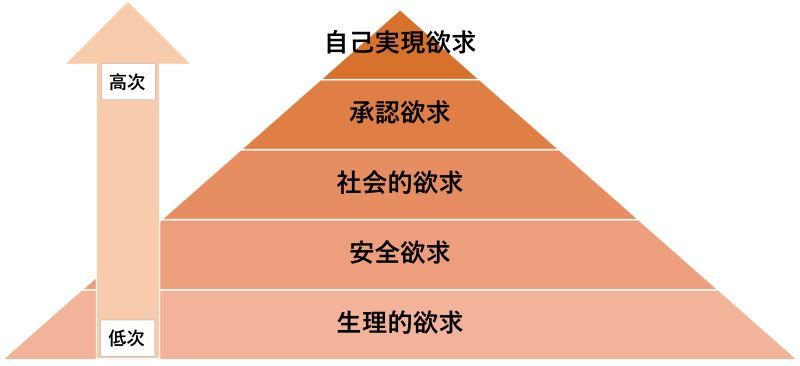

多くの研究者が「モチベーション」に関する理論を発表している。主な5つのモチベーション理論を紹介しよう。●マズローの欲求5段階説

アメリカの心理学者アブラハム・マズローが示したのが欲求5段階説だ。1943年の論文「人間の動機づけに関する理論」において、人間には5段階の欲求があり、低次の欲求が満たされると順に高次の欲求を求めるようになるという説を展開した。・自己実現欲求…自分の能力を発揮して何かを成し遂げたい欲求

・承認欲求…他人から認められたい、あるいは尊敬されたい欲求

・社会的欲求…社会や集団の中で他者と関わりたい欲求

・安全欲求…危険を避け、安全や安心を求める欲求

・生理的欲求…生存に関わる、食事や睡眠など本能的な欲求

(低次)

生存環境や安全な職場環境、安定した報酬への欲求を満たしたうえで、役割を与えたり、仕事内容を魅力的にしたりすることで、モチベーションが効果的に向上するとされている。

●マクレガーのX理論・Y理論

アメリカの心理学者・経営学者ダグラス・マクレガーが提唱した「X理論・Y理論」は、人間観や動機づけに関する理論だ。1960年の著書「企業の人間的側面」で、二つの人間観に基づいた仕事への考え方を定義している。・Y理論…人間は生まれながらに仕事が嫌いではない。自主的な目標や自発的な仕事には努力を惜しまず、責任も受け入れる。自己実現や成長機会を与えるマネジメントが必要である。

これらは、どちらかが正解というわけではない。制度や施策の目的に応じて、X理論とY理論を使い分けることで、効果的に従業員のモチベーション向上を図れるということだ。

●ハーズバーグの二要因理論

アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱したのが二要因理論だ。約200人の技術者と経理担当者に「仕事上での幸福感と不満の原因」を調査し、人の欲求には「動機づけ要因(モチベーター)」と「衛生要因(ハイジーンファクター)」の二つがあると結論付けた。・衛生要因(ハイジーンファクター)…働きやすさに関わる要因。満たされても意欲向上には直結しないが、満たされないと不満が生じる。例えば、給与、人間関係、職場環境など。

動機づけ要因と衛生要因は、一方だけを充実させても不十分だ。両方のバランスを取ることがモチベーション向上には重要とされている。

●マクレランドの欲求理論

アメリカの心理学者デイビッド・マクレランドは、人間の行動には「達成」、「権力」、「親和」、「回避」という4つの欲求・動機があると主張した。これを欲求理論と呼ぶ。・権力…他人に対して影響力を持ちたいという欲求・動機

・親和…他者と親密な関係を築き、協調したいという欲求・動機

・回避…安定を望み、失敗や困難のリスクを避けようという欲求・動機

どの欲求や動機を重視するかは個人差があるため、タイプに応じて欲求を満たすことでモチベーション向上につながるとしている。

●期待理論

期待理論は、目標達成の可能性である「達成の期待度」と「報酬の魅力度」によって、人間の行動意欲が決定されるとする理論だ。カナダの心理学者ビクター・ブルームが1964年の著書「仕事とモチベーション」で提唱し、その後、産業組織心理学者のレイマン・ポーターとエドワード・ローラーによって補完され、体系化された。つまり、目標達成までの道筋を示して達成への期待度を高めながら、昇給や賞与、評価・表彰などの報酬を設定する。これらの相乗効果がモチベーション向上につながるとしている。

まとめ

「モチベーション」の維持・向上は従業員のみならず、企業や組織の成長にもつながるだけに、短期的にも長期的にも重視すべき取り組みとなってくる。さまざまな制度・施策を展開することで、従業員が「モチベーション」を持って仕事に取り組める職場環境を作ることができる。もちろん、それだけで十分というわけにはいかない。何によって「モチベーション」が向上するかは、個人差があるからだ。最終的には、従業員一人ひとりにとっての最適な「モチベーション」の高め方を追求していかなければいけない。「モチベーション」に関連するダウンロード資料やセミナー、サービス、記事はコチラ

よくある質問

●「モチベーションが上がる/下がる」とはどういう意味?

「モチベーションが上がる/下がる」とは、物事に取り組む意欲や熱意の度合いが変化することを指す。「モチベーション」が上がるとは、自発的に行動し、困難にも積極的に立ち向かおうとする心理状態になることを指す。逆に「モチベーションが下がる」とは、やる気が失せ、消極的になり、行動力が低下する状態になることを言う。●「モチベーション」を日本語に訳すと何?

「モチベーション」の一般的な和訳は、「動機づけ」、「意欲」、「やる気」、「熱意」、「情熱」だ。何かを行動に移す際の心理的な推進力を意味する。●仕事での「モチベーション」とは?

仕事での「モチベーション」は、職務に対する意欲や取り組む姿勢のこと、あるいはその動機のことを言う。具体的には、仕事の目標達成に向けた熱意や業務への主体性、困難に立ち向かう意志の強さなどだ。動機としては、給与や評価といった外的要因と、やりがいや成長実感などの内的要因の2種類がある。- 1