「人材開発支援助成金」とは?

「人材開発支援助成金」とは、労働者のキャリア形成を段階的・体系的に支援する制度だ。具体的には、事業主が正規雇用する労働者に対して仕事内容に関連した専門的な知識やスキルを習得させるために、職業訓練等を計画的に行った際の経費や訓練期間中の賃金の一部を国から助成される。主な受給要件は以下の3つである。

(1)雇用保険の適用事業所であること

(2)支給審査への協力

(3)期間内の申請

●「人材開発支援助成金」と「キャリアアップ助成金」の違い

「人材開発支援助成金」と混同しやすいのが、「キャリアアップ助成金」だ。実際には、対象者と支援目的が大きく異なっている。まず、「人材開発支援助成金」の対象者は正規雇用労働者である。その正規雇用労働者のスキルを高め、企業の永続的な発展につなげていくことを支援目的としている。これに対して、「キャリアアップ助成金」の対象者は、パートやアルバイト、派遣労働者などの非正規雇用労働者(有期雇用労働者)だ。非正規雇用労働者が正規雇用労働者になるための支援を行い、雇用の安定や処遇の改善を推進することが支援目的となる。

「人材開発支援助成金」のコース一覧

「人材開発支援助成金」には以下の7コースがある。それぞれについて解説していこう。なお、「障害者職業能力開発コース」は2023年度で廃止され、2024年4月からは、障害者雇用納付金制度による「障害者能力開発助成金」へと移行している。・教育訓練休暇付与コース

・人への投資促進コース

・事業展開等リスキリング支援コース

・建設労働者認定訓練コース

・建設労働者技能実習コース

・障害者職業能力開発コース

●人材育成支援コース

人材育成支援コースでは、以下の訓練を実施した際に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成される。(1)職務に関連する知識やスキルを習得させるための10時間以上の訓練

(2)厚生労働大臣の認定を受けたOJT付きの訓練

(3)非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練

人材育成支援コースの対象

・事業主

・事業主団体等

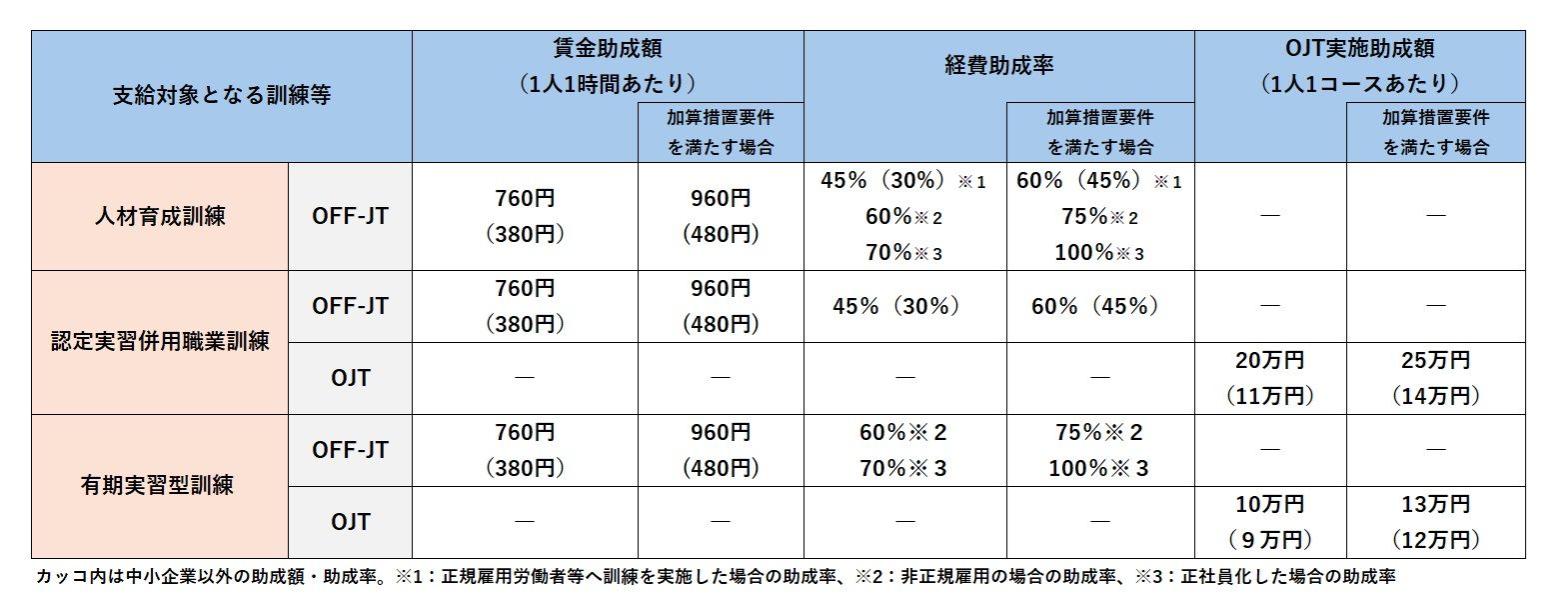

人材育成支援コースの助成額

人材育成支援コースでは、一人あたりの経費助成限度額や1訓練あたりの賃金助成限度額が異なる。助成率についても、訓練対象となる従業員の雇用形態によって変わってくる。さらに、訓練後に賃金要件(労働者に毎月決まって支払われる賃金が5%以上増加した場合)や資格等手当要件(訓練修了後に資格手当を支払うことで賃金が3%以上増加した場合)には加算措置がある。

●教育訓練休暇付与コース

教育訓練休暇付与コースでは、有給教育訓練等の制度を導入した上で、労働者が教育訓練休暇を取得し訓練を受けた場合に助成される。ただし、このコースは令和8年度までの期間限定助成となっている。教育訓練休暇付与コースの対象

・事業主

教育訓練休暇付与コースの助成額

事業主単位で30万円

訓練後に賃金要件(労働者に毎月決まって支払われる賃金が5%以上増加した場合)や資格等手当要件(訓練修了後に資格手当を支払うことで賃金が3%以上増加した場合)を満たした場合は36万円

●人への投資促進コース

人への投資促進コースでは、以下の訓練を実施した際に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成される。(1)高度デジタル人材

(2)成長分野等人材を育成する訓練

(3)情報技術分野認定実習併用職業訓練

(4)定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)

(5)労働者が能力開発に向けて自発的に行う訓練

(6)長期教育訓練休暇等制度

(7)教育訓練短時間勤務等制度

2023年4月からは、その対象労働者が有期契約労働者等を含めた雇用保険被保険者にも広がった。また、対象となる訓練も拡充されている。具体的には、高度デジタル人材訓練の支給対象訓練に経済産業省と情報処理推進機構が連携して開設したマナビDXに掲載されている講座のうち、「ITSS+」及び「DX推進スキル標準」のレベル4、または3に区分される講座が追加されている。

なお、こちらのコースも令和8年度までの期間限定助成となっている。

人への投資促進コースの対象

・事業主

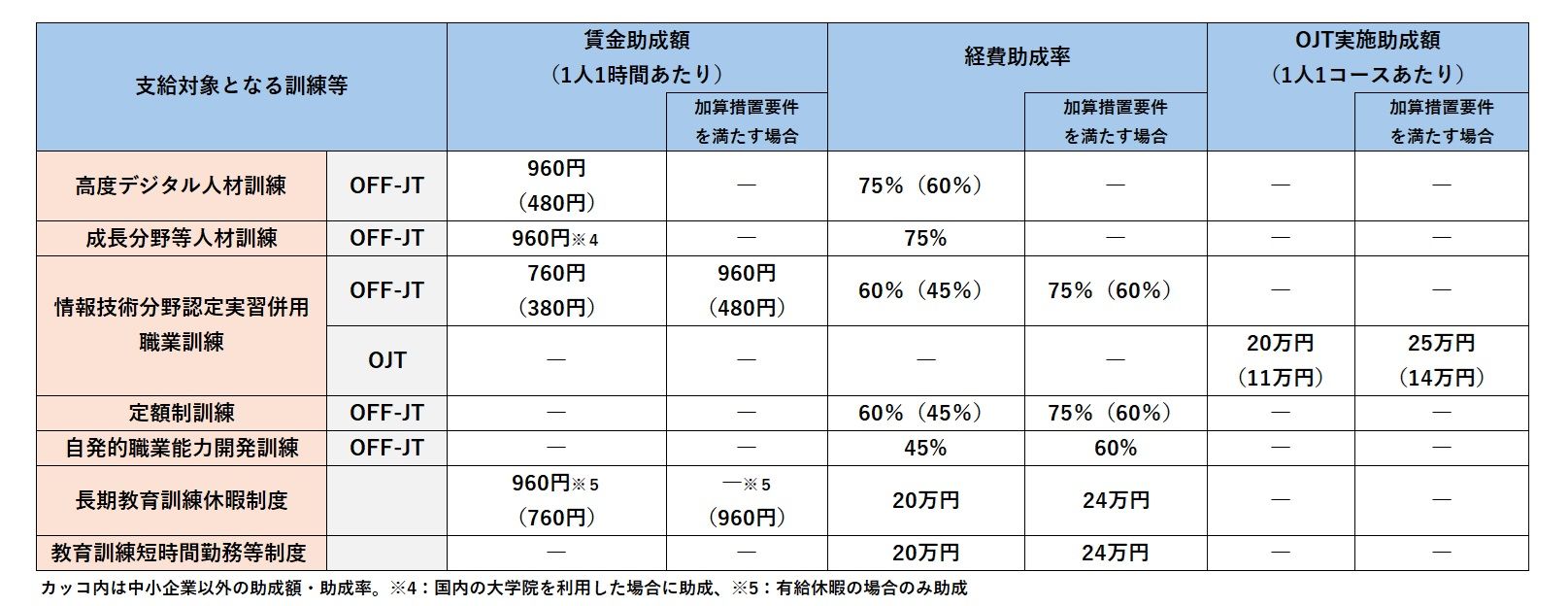

人への投資促進コースの助成額

人への投資促進コースの助成額と助成率は、2024年4月1日に一部改正が入り、以下の表のとおりとなっている。

●事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースでは、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い必要となる新たな知識やスキルを習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成される。こちらのコースも令和8年度までの期間限定助成となっている。事業展開等リスキリング支援コースの対象

・事業主

事業展開等リスキリング支援コースの助成額

訓練経費の助成率は、実費相当額の75%(中小企業以外は60%)

1人1時間当たりの賃金助成額は、960円(中小企業以外は480円)

●建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースでは、以下の場合に助成される。(1)認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合

(2)建設労働者に有休で認定訓練を受講させた場合

建設労働者認定訓練コースの対象

・中小建設事業主

・中小建設事業主団体(経費助成のみ)

建設労働者技能実習コースの助成額

・経費助成の額は、対象経費の1/6

・賃金助成の額は、建設労働者一人あたり1日3,800円 ※賃金要件や資格等手当要件を満たした場合は1,000円が上乗せ

●建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースでは、雇用する建設労働者にスキル向上を目的として実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成される。建設労働者技能実習コースの対象

・中小建設事業主、中小建設事業主団体

・中小以外の建設事業主、中小以外の建設事業主団体(女性労働者のみ)

建設労働者技能実習コースの助成額

中小建設事業主(20人以下)の場合

・経費助成は、対象費用の3/4 ※賃金要件や資格等手当要件を満たした場合は3/20が上乗せ

・賃金助成は、一人あたり1日8,550円 ※賃金要件や資格等手当要件を満たした場合は一人あたり1日2,000が上乗せ

中小建設事業主(21人以上)の場合

・経費助成は、対象費用の7/10 ※賃金要件や資格等手当要件を満たした場合は3/20が上乗せ

・賃金助成は、一人あたり1日7,600円 ※賃金要件や資格等手当要件を満たした場合は一人あたり1日1,750円が上乗せ

●障害者職業能力開発コース

障害者職業能力開発コースは、障害者の雇用促進や雇用の継続を目的としていた。具体的には、障害者に対して職業に必要な能力を開発・向上させるために一定の教育訓練を継続的に実施した場合に、その施設の設置・運営に要する費用の一部が助成されるものであった。なお、2023年度で廃止され、2024年4月からは障害者雇用納付金制度による「障害者能力開発助成金」へと移行。「障害者能力開発助成金」は、障害者職業能力開発コースと同じ助成対象、助成額、助成率となっている。

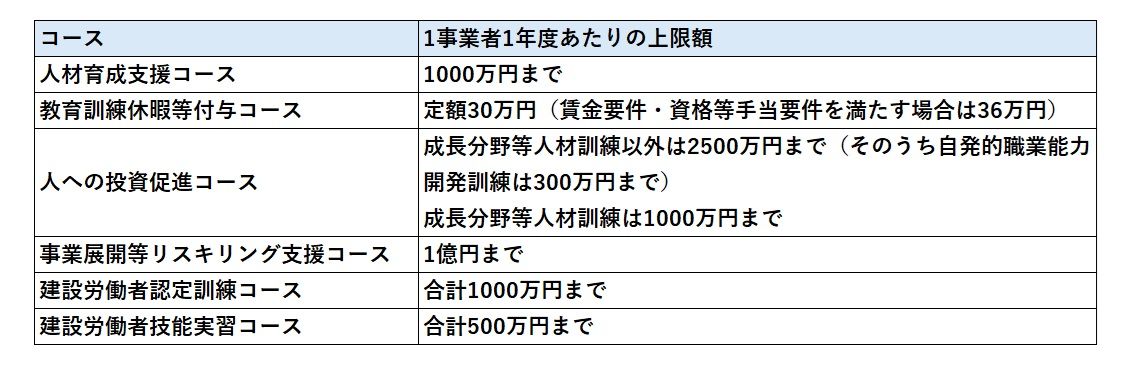

「人材開発支援助成金」の限度額

次に、「人材開発支援助成金」は1年度で最大どれだけの助成があるのかを確認したい。各コースにおける1事業者1年度あたりの限度額は以下の通りだ。

「人材開発支援助成金」の支給申請方法

「人材開発支援助成金」には7つのコースがあることは上述したとおりだが、それぞれのコースによって、支給申請方法は異なる。ここでは、基本的な支給申請手続きの流れについてだけ説明しておこう。以下のようになっている。(1)都道府県労働局に訓練計画を訓練実施の1ヵ月前までに提出

提出にあたっては、社内における職業能力開発を推進する「職業能力開発推進者」の選任と事業所の人材育成の基本的な方針を記載した「事業内職業能力開発計画」の策定・周知を行う必要がある。また、訓練実施計画届や年間職業能力開発計画など申請に必要な書類は、いずれも厚生労働省のホームページからダウンロードできる。

なお、2022年度までは、年間職業能力開発計画期間内に新たな訓練を実施する場合、「訓練実施計画変更届」による訓練の追加を求めているコースがあった。これが、2023年からは訓練を新たに実施する場合、その都度、「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」を提出するよう変更されている。

(2)訓練計画書に則って実際に訓練を実施

(3)訓練を終了後、2カ月以内に労働局に支給申請を提出

提出書類には、支給要件確認申立書や支払い方法・受取人住所届、支給申請書などがある。こちらも厚生労働省のホームページからダウンロードできる。

(4)審査を経て、助成金を受給

支給決定通知書の到着後、2週間ほどで登録された振込先に助成金額が振り込まれる。

また2023年4月から、雇用関係助成金ポータルでの電子申請が可能となった。当然ながら、「人材開発支援助成金」も電子申請が可能だ。これにより、利便性の向上や負担の軽減、24時間申請や申請状況の確認が実現され、手続きを進めやすくなっている。

「人材開発支援助成金」の注意点

「人材開発支援助成金」の申請を進める上での注意点を3つ挙げる。ぜひ知っておいていただきたい。●研修終了後の支給である

上記の支給申請手続きの流れでも触れたが、あくまでも研修終了後に支給を申請し、支給審査を経て支給・不支給が決まる。研修前に支給されることはない。また研修を行ったとしても、必ずしも支給されるわけではないことを注意しておきたい。●支給要件が詳細に定められている

「人材開発支援助成金」は、対象の訓練でなければ助成金が支給されない。しかも、対象の訓練であっても、訓練の実施時間や従業員の雇用形態、年齢、人数など条件が詳細に定められている。このため、申請をする際には支給要件を事前にチェックしておく必要がある。●申請手続きに手間がかかり、期間も限られている

3つ目の注意点が、支給申請手続きが煩雑であることである。ジョブカードや訓練計画、受講者の評価や支給申請書類など、幾つかの資料を作成して提出しなければならない。したがって、どうしても申請手続きに手間が掛かってしまう。しかも、申請期間は訓練終了後の翌日から起算して2ヵ月以内に限られている。この期間内で必要な書類を用意する必要がある。まとめ

本文最終章で取り上げた、「人材開発支援助成金」の支給申請における注意点は「人材開発支援助成金」のデメリットともいえる。その一方で、従業員の生産性向上や人材育成コストの削減、従業員のキャリア形成の促進、従業員のモチベーション向上などメリットも少なくない。ただし、数年ごとに制度改正されているため、申請をする場合には最新情報を把握しておく必要がある。特に、提出書類や申請する際の条件、申請期間などは誤りのないように下調べを行いたい。それらを徹底できれば、人材の育成を推進する企業にとって「人材開発支援助成金」は有用な制度である。さまざまな準備が必要となるため、計画的に活用したい。

よくある質問

●「人材開発支援助成金」の対象者は?

「人材開発支援助成金」の対象者となるのは、雇用保険の被保険者である正規雇用の従業員だ。また受給の対象となる事業者は、主に大企業・中小企業や事業主団体または中小建設事業主団体における事業主となる。

●「人材開発支援金」の上限額はいくら?

「人材開発支援助成金」の上限額はコースによって異なる。

1事業者1年度あたりの上限額は以下の通り

・人材育成支援コース:1000万円まで

・教育訓練休暇等付与コース:定額30万円(賃金要件・資格等手当要件を満たす場合は36万円)

・人への投資促進コース:成長分野等人材訓練以外は2500万円まで(そのうち自発的職業能力開発訓練は300万円まで)、成長分野等人材訓練は1000万円まで

・事業展開等リスキリング支援コース:1億円まで

・建設労働者認定訓練コース:合計1000万円まで

・建設労働者技能実習コース:合計500万円まで

- 1