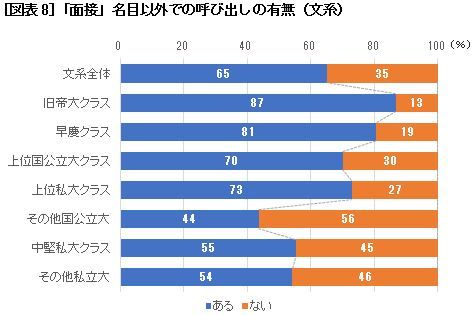

上位校の学生ほど「面接」とは別の名目で呼び出し

経団連の指針では、面接選考の解禁は6月1日とされており、経団連加盟の大手企業の間では、解禁前の5月末までは「面接」という表現を使わずに学生との接触を重ねている企業が多くなっています。そこで、「面接」以外の名目での呼び出しにもかかわらず、実質的には面接だったことがあるかを学生に聞いてみたところ、やはり大手企業の選考を多く受けている上位校ほど、そのような事実が裏付けられました[図表8]。旧帝大クラスでは87%もの学生が、「面接」以外の名目で選考会に呼び出された経験を持ちます。早慶クラスでも81%と8割を超え、上位国公立大や上位私大クラスでも7割を超えます。

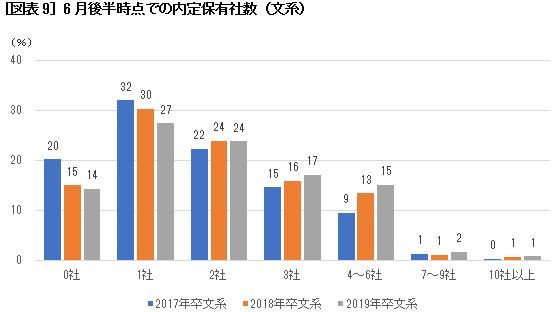

年々増加する複数内定保有学生

6月後半(6月14~25日)時点での内定保有状況を聞いてみました[図表9]。こちらも経年比較してみると、「0社」、すなわち未内定者は2017年卒:20%→2018年卒:15%→2019年卒:14%と着実に減少しています。逆に言えば、2017年卒:80%→2018年卒:85%→2019年卒:86%と内定保有者が増えているということです。

内定率では大学間格差が減少

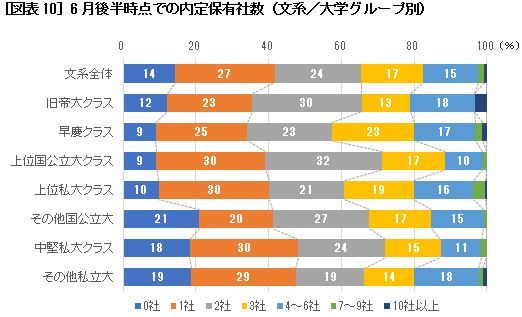

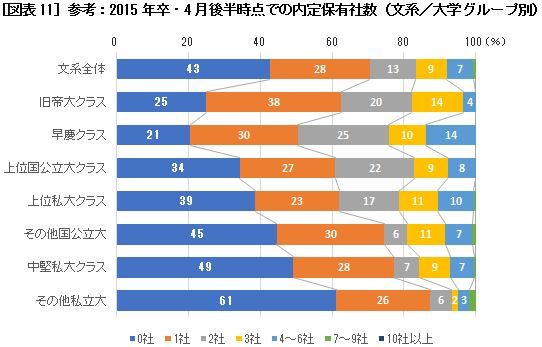

内定保有社数を大学グループ別に比較してみると、未内定者の割合は旧帝大クラスや早慶クラスといった上位校と、中堅私大やその他私立大では10ポイント前後の差が見られます[図表10]。ただし、かつて面接選考解禁日が4月1日だった時代(2015年卒採用まで)と比較すると、大学間格差はこれでも劇的に解消しているのです。