企業経営において「ウェルビーイング(Well-being)」という概念が注目を集めている。従来の経済的な豊かさや効率性だけでなく、人々の幸福度や生活の質を重視する考え方である。「ウェルビーイング」が高いと、従業員の仕事へのモチベーションや生産性が向上することもわかっている。そこで本稿では、「ウェルビーイング」の意味から注目される背景、従業員と企業のメリット、企業での具体的な取り組み方法まで、詳しく解説していく。

「ウェルビーイング」とは

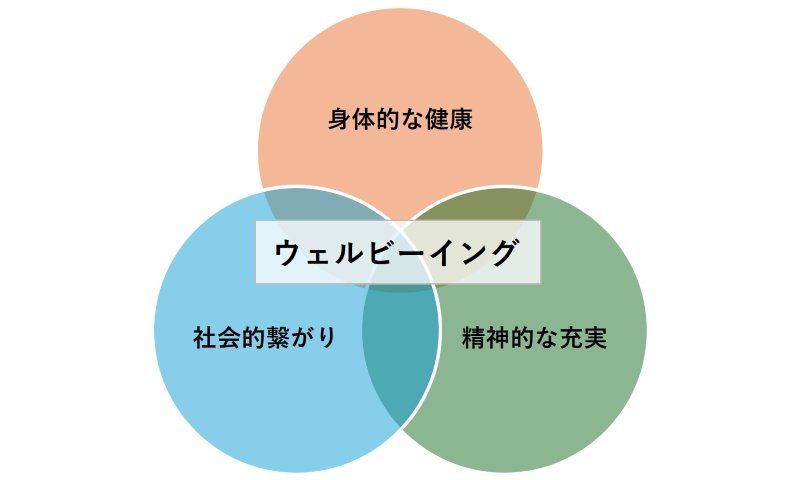

「ウェルビーイング(Well-being)」とは、心身ともに健康であり、社会的にも充実して満たされている状態を表す概念だ。「well(良い)」と「being(状態)」を組み合わせた言葉である。単なる健康状態や経済的な豊かさだけでなく、精神的な充実感や社会との良好な関係性を含む、総合的な幸福状態のことを言う。

●語源と歴史

「ウェルビーイング」の語源は、オックスフォード英語辞典によれば、イタリア語の「benessere」で16世紀ごろに導入されたとされる。「ウェルビーイング」の概念は、1946年のWHO(世界保健機関)設立時に憲章の中で初めて公式に言及された。当時は「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」と定義されている。「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」

引用:WHO憲章

引用:WHO憲章

その後、2011年には国連総会で「幸福度を測る新しい指標の必要性」が決議され、GDPに代わる新しい豊かさの指標として国際的な認知を得るようになり、2015年の国連総会で採択されたSDGsの宣言文の中で「身体的・精神的・社会的にウェルビーイングな社会」を目指すことが示され、さらに広く知られるようになった。

近年では、WHOが2021年に発表した「Health promotion Glossary 2021(ヘルスプロモーション用語集2021)」の中で、「ウェルビーイングは個人や社会が経験するポジティブな状態のこと。健康と同じく日常生活の要素であり、社会的、経済的、環境的条件により決まる」と再定義され、個人や組織、社会全体の持続可能な発展を支える重要な概念として位置づけられている。

「Well-being is a positive state experienced by individuals and societies. Similar to health, it is a resource for daily life and is determined by social, economic and environmental conditions.」

引用:WHO「Health promotion Glossary 2021」

引用:WHO「Health promotion Glossary 2021」

【HRプロ関連記事】「SDGs」の17の目標とは? 企業が取り組むメリットや事例を解説

●「Well-being」と「Happiness」の違い

「Well-being(ウェルビーイング)」と「Happiness(ハピネス/幸福)」は似た意味を持っているが、ニュアンスが異なる。「Happiness」は一時的な喜びや満足感を指すのに対し、「Well-being」は持続的に充実した状態を意味する。また、「Happiness」が精神的な幸福を示す一方で、「Well-being」はより広範で、身体的・精神的・社会的に満たされた状態を表している。

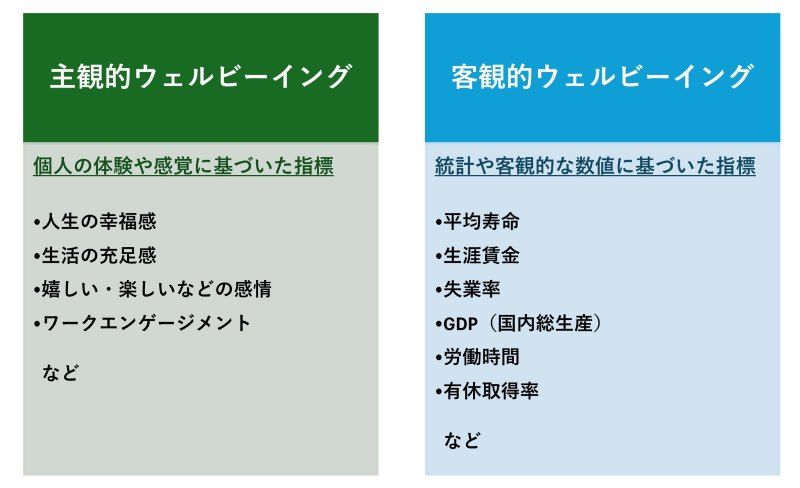

●「主観的ウェルビーイング」と「客観的ウェルビーイング」の違い

「ウェルビーイング」は、主観的側面と客観的側面に分けられる。「主観的ウェルビーイング」とは、体験や感覚に基づいた自分自身を軸とした指標を指す。それに対して「客観的ウェルビーイング」は、統計や客観的な数値に基づいた指標を指し、国別や地域別などでウェルビーイングの充実度を比較する場合に利用される。「主観的ウェルビーイング」の例では、人生の幸福感や生活の充足感、嬉しい・楽しいなどの感情、ワークエンゲージメントなどだ。「客観的ウェルビーイング」の例としては、平均寿命、生涯賃金、失業率、GDP(国内総生産)、労働時間、有休取得率などが挙がる。

●「ウェルビーイング経営」とは

「ウェルビーイング経営」とは、利益ばかりを追求せず、従業員全員が心身ともに健康で、かつ満たされた状態で仕事に取り組む環境を整える経営指針や手法のことだ。自社の従業員だけでなく、消費者や社会などすべてのステークホルダーを含めた広義の意味で使われる場合もある。「ウェルビーイング」が注目される理由

では「ウェルビーイング」が注目される理由を解説していこう。●豊かさを測る指標としての注目

従来は生産量から経済的な豊かさを測るGDPが経済指標として一般的だったが、環境破壊や格差拡大などの社会問題が増加する現代では、GDPだけで人々の本当の幸福や生活の質を測ることができないという認識が世界的に広がってきた。そのため、国連やOECD(経済協力開発機構)をはじめとする国際機関が、より幅広く豊かさを示す概念として「ウェルビーイング」が注目されるようになった。●働き方改革と多様化する価値観

日本では少子高齢化による労働力人口の減少に直面し、働き方の多様化が急速に進んでいる。従来の長時間労働や画一的な働き方から脱却し、個人の生活の質を重視する方向へと変化しているのだ。特に若い世代を中心に、仕事と生活の調和を重視する、いわゆるワークライフバランスの価値観が浸透しており、企業もこれに対応する必要性に迫られている。●新型コロナウイルス感染症の影響

2019年末から2020年初め頃に発生した新型コロナウイルス感染症の流行によって、人々の働き方や生活様式が大きく変化した。テレワークの普及によって、仕事と生活の境界が曖昧になり、メンタルヘルスの重要性が再認識されてきている。また、社会的なつながりの重要性も改めて浮き彫りとなり、「ウェルビーイング」を総合的に捉える必要性が高まっている。●人材不足や生産性の向上

深刻化する人材不足に対応するため、企業は従業員の定着率と生産性の向上を同時に実現する必要に迫られている。従業員の「ウェルビーイング」を高めることは、モチベーションの向上や創造性の発揮につながり、結果として組織全体の生産性に寄与することが期待されている。●持続可能な社会の実現

SDGsの目標達成に向けて、環境・社会・経済における発展が求められているなかで、「ウェルビーイング」は、SDGsの次なるグローバルゴールである「ポストSDGs」として位置づけられている。持続可能な社会の実現に不可欠な要素として認識されており、ESG投資の評価基準としても注目を集めているのだ。そのため、企業の長期的な成長戦略においても、重要な指標として考えられるようになった。【HRプロ関連記事】「ESG」とは? 意味や注目される理由からESG投資の種類や事例まで幅広く解説

日本の「ウェルビーイング」の状況

日本は、GDPでは世界有数の規模を誇る経済大国でありながら、国民の幸福度や生活満足度は必ずしも高くない。特に「主観的ウェルビーイング」の面で課題を抱えており、経済的な発展と個人の幸福感との間にギャップが生じている状況が続いている。「ウェルビーイング」における日本の状況を解説していこう。●世界幸福度ランキングにおける日本の状況

World Happiness Reportによる世界幸福度ランキングにおいて、日本の順位は高くない状況が続いている。フィンランドやデンマーク、アイスランドなど、北欧を中心とするヨーロッパ諸国が上位を占めているのに対し、日本は2021年に56位、2022年に54位、2023年に47位、2024年に51位と、先進国の中では幸福度下位の常連となっているのだ。世界幸福度ランキング(2024年)

1位:フィンランド

2位:デンマーク

3位:アイスランド

4位:スウェーデン

5位:イスラエル

6位:オランダ

7位:ノルウェー

8位:ルクセンブルク

9位:スイス

10位:オーストラリア

︙

49位:カザフスタン

50位:キプロス

51位:日本

52位:韓国

53位:フィリピン

1位:フィンランド

2位:デンマーク

3位:アイスランド

4位:スウェーデン

5位:イスラエル

6位:オランダ

7位:ノルウェー

8位:ルクセンブルク

9位:スイス

10位:オーストラリア

︙

49位:カザフスタン

50位:キプロス

51位:日本

52位:韓国

53位:フィリピン

GDPの成長に比して、生活満足度(主観的ウェルビーイング)が長年にわたり向上していないことは、特に看過できない問題となっている。また、従業員のエンゲージメント調査においても、日本では「熱意あふれる社員」の割合がわずか6%にとどまっており、働く人々の幸福度向上が大きな課題となっている。

●「ウェルビーイング」における日本の取り組み

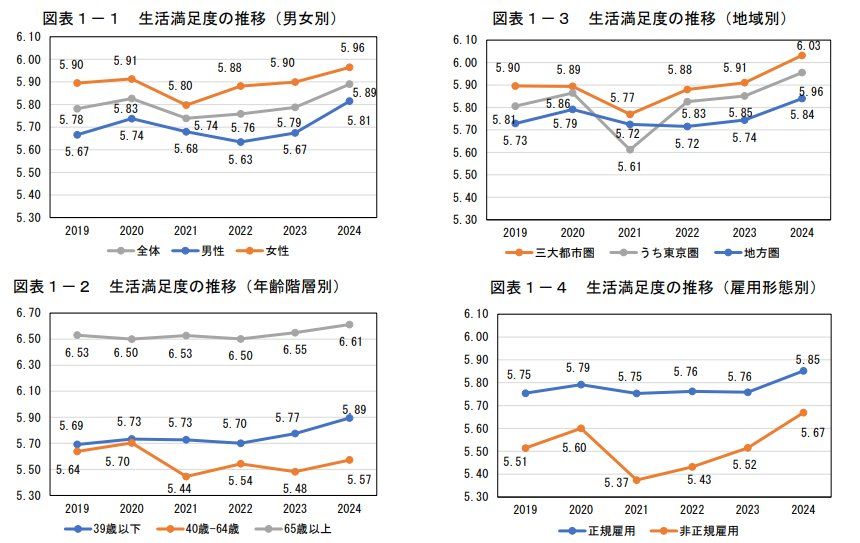

政府は2021年の「成長戦略実行計画」において「ウェルビーイング」を実現すべき重要目標の一つとして位置づけ、「ウェルビーイングに関する関係省庁連絡会議」を設置するなど、積極的な取り組みを進めている。さらに内閣府は2019年から「満足度・生活の質に関する調査」を実施し、国民生活の13分野における満足度を継続的に測定・分析して可視化する取り組みも始めている。企業レベルでも、従業員のウェルビーイング向上に向けた取り組みが活発化。健康経営の推進、メンタルヘルスケアの充実、働き方改革による長時間労働の是正などが進められている。特に大手企業では、独自のウェルビーイング指標を設定し、定期的な従業員満足度調査やストレスチェックの実施、キャリア開発支援、職場環境の改善などが行われている。

また、経済産業省による「健康経営優良法人認定制度」も、企業のウェルビーイング施策を後押しする重要な取り組みだ。認定企業数は年々増加しており、従業員の心身の健康管理を経営的な視点で考える企業が着実に増えている。

出典:内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書2024」

企業が「ウェルビーイング」向上に取り組むメリット

「ウェルビーイング」の向上は、従業員と企業の双方にとって大きなメリットがある。それぞれの主なメリットを紹介していこう。【従業員へのメリット】

●生産性の向上

「ウェルビーイング」が高まることによって、従業員の集中力や働きがいにつながり、生産性や業務効率の向上が期待できる。また、心身の健康が保たれれば、当然長期的なパフォーマンスの維持も可能となり、ストレスの軽減がより質の高い成果を生み出すことにも影響する。●モチベーション向上

仕事の意義を実感でき、「ウェルビーイング」が高まる環境では、従業員のモチベーションも高まる傾向がある。その上、キャリア開発への意欲や組織への帰属意識が強まり、成長意欲を高く持ち続けることができる。●健康維持

「ウェルビーイング」の向上は、そのまま健康の維持につながる。例えば、ストレスが軽減されて心の余裕が生まれ、メンタルヘルスが安定する。また定期的な健康診断や運動促進、食生活改善によって、生活習慣病のリスクが減り、体調を崩しにくくなる。【企業へのメリット】

●企業イメージ向上

「ウェルビーイング」に積極的に取り組む姿勢は、「従業員を大切にする企業」というポジティブなイメージを社内外に浸透させ、企業イメージが向上する。それが就職・転職希望者からの注目や信用につながり、結果的に人材獲得の強化にも好影響を及ぼす。●イノベーション促進

「ウェルビーイング」が高い従業員は、創造性が通常の3倍、生産性が31%高まるというデータがある(『ハーバード・ビジネス・レビュー』2012年5月号「特集 幸福の戦略」)。仕事に前向きであれば、新しいアイデアを生み出す可能性は高まり、柔軟に問題解決に向けてアプローチできるようになる。つまり、組織全体のイノベーション促進につながるのだ。●離職率低下

「ウェルビーイング」の向上は、離職率の低下にもつながる。労働環境への不安や仕事や職場への満足度が高まれば、企業に対する帰属意識が強まるからだ。離職率が大幅に低下することで、採用や教育のコスト削減も見込める。「ウェルビーイング」の要素と計測指標

「ウェルビーイング」を計測する指標として代表的なものを紹介していこう。●PERMAの法則

PERMAの法則は、ポジティブ心理学の第一人者と言われる、ペンシルベニア大学のマーティン・セリグマン博士が提唱した、「ウェルビーイング」を構成する5つの要素を示すモデルだ。【PERMAの法則による5要素】

・P(Positive emotion):喜び、愛、感謝などのポジティブな感情・E(Engagement):仕事や趣味への没頭、エンゲージメント

・R(Relationship):良好な人間関係

・M(Meaning):人生における意味や目的

・A(Accomplishment):目標達成の感覚

5つの要素は23項目の質問で構成される「PERMA-Profiler」によって測定でき、それぞれの要素がバランスよく調和している状態が、持続的な幸福感につながるとされる。実際に、PERMAの各要素が高まることで、身体的健康、仕事満足度、生活満足度が向上し、心理的ストレスが軽減されることが実証されている。

●ギャラップ社の調査

アメリカのギャラップ社によるウェルビーイング指標は、人々の幸福度を5つの要素から総合的に評価する世界的な調査だ。【ギャラップ社による5要素】

・Career(キャリア・ウェルビーイング):日々の活動、仕事への満足・Social(ソーシャル・ウェルビーイング):人間関係における信頼と愛情

・Financial(フィナンシャル・ウェルビーイング):報酬、資産の管理・運用による経済的安定

・Physical(フィジカル・ウェルビーイング):健康状態と物事をやり遂げるためのエネルギーの充実

・Community(コミュニティ・ウェルビーイング):居住地や組織への愛着

以上5つの要素について「満たされた状態」であるかが、現状分析や具体的な施策立案のための指針となる。

●世界幸福度ランキング

世界幸福度ランキングは、国連の持続可能開発ソリューションネットワーク(SDSN)が2012年から毎年発表している、150以上の国・地域の幸福度を数値化した指標だ。世界幸福度調査(World Happiness Report)の結果に基づいている。【世界幸福度ランキングの6要素】

・一人当たりGDP=経済面・健康寿命=健康面

・社会的関係性=困った時に頼れる人の存在

・自己決定感=人生の選択の自由度

・寛容性=他者への思いやり

・信頼感=国への信頼・腐敗認識

●幸せの4つの因子

慶應義塾大の前野隆司教授が開発した「幸せの4つの因子」は、人々の幸福度を測定する日本発の指標だ。前野氏の研究グループが、人間がどのような時に幸せを感じるかのアンケート調査を行った結果、幸福感と深い因子が4つ見えてきたのだという。【4つの因子の構成】

・やってみよう因子(自己実現と成長):夢や目標に向かって成長する意欲・ありがとう因子(つながりと感謝):他者との良好な関係性と感謝の気持ち

・なんとかなる因子(前向きと楽観):自己受容ができて楽観的な思考

・ありのままに因子(独立と自分らしさ):他者との比較に囚われない自分らしい生き方

●OECD(経済協力開発機構)の指標

38カ国の加盟国からなる国際機関であるOECD(経済協力開発機構)の「Better Life Index(より良い暮らし指標)」は、2011年に開発された、人々の生活の質を測定する指標だ。【OECDが示す評価領域】

(物質的生活条件)・所得と富

・住宅

・雇用と仕事の質

(生活の質)

・健康状態

・知識と技能

・環境の質

・主観的幸福

・安全

・ワークライフバランス

・社会とのつながり

・市民参画

以上の11領域について、社会全体の平均値を測定するだけでなく、グループ間の不平等や格差、剥奪の状況なども評価対象としている。

●キャントリルの梯子

キャントリルの梯子は、1965年にアメリカの世論研究者であるハドレー・キャントリルが、著書「The Pattern of Human Concerns」で紹介したことで知られるようになった。【測定方法】

「自分の人生を10段階のはしごに分けた時に、どこに立っているか。最上段の10を『最高の人生』、最下段の0を『最低の人生』とする」という問いに答える。シンプルな設問で測定でき、国連が毎年3月20日に発表する「世界幸福度調査」の設問にも用いられている。個人差や文化的背景による影響を受けやすい面がある一方で、サンプル数が多ければ平均化され、国際比較の指標として優れた評価方法とされている。

企業が「ウェルビーイング」向上に取り組む方法・施策

次に、企業が「ウェルビーイング」向上に取り組むには、どうしたらいいのか。主な4つの方法を解説していきたい。●健康診断やストレスチェックの実施

健康診断に加え、メンタルヘルスの診断を定期的に行い、従業員の心身の健康状態を把握するようにしたい。産業医と連携したり、健康管理アプリを活用したりすることで、継続的に従業員の状態を確認することができる。●アンケートの実施

従業員満足度調査やウェルビーイングサーベイを実施することで、仕事の満足度、ワークライフバランス、メンタルヘルス、人間関係、キャリア展望などの測定ができる。収集できたデータは、部署別・年代別などの詳細分析を行うと、組織の課題把握と改善点がより見出しやすくなる。●サービスやツールの活用

企業のウェルビーイング向上をサポートするサービスやツールはさまざまある。健康管理アプリやオンラインカウンセリング、メンタルヘルスチェックツールなどだ。これらを導入することで、従業員の心身の状態を効率的にモニタリングでき、さらにデータに基づいた施策立案や予防がコストをかけずにできる。●独自に指標や制度を作成

自社の企業理念や文化に合わせた独自の指標を策定することでも、「ウェルビーイング」の向上を図りやすくなる。例えば、従業員満足度や健康状態、キャリア充実度などを数値化し、定期的に測定・分析する。この測定結果を表彰制度や評価制度と連動させることで、組織全体の活性化につなげることもできる。「ウェルビーイング」向上の取り組み企業事例

最後に、「ウェルビーイング」の向上に向けて実際にどんな取り組みがあるのか、3社の事例を紹介する。●トヨタ自動車

トヨタは「幸せの量産」をミッションに掲げ、ウェルビーイング経営を実践している。全ての社員が「より充実した・不安のない」人生を送れるよう、福利厚生、ダイバーシティ、職場環境、人材育成など幅広くサポートしている。経営陣主導の体制のもと、専門スタッフによるケアの提供、メンタルヘルス研修、管理職向けマネジメント研修などを実施する他、オンライン相談窓口の設置やイベントを通じたコミュニケーション強化にも取り組んでいる。●楽天グループ

楽天では「ウェルネス経営」として、従業員の心身の健康維持・発展に注力している。「Well-being First」の宣言のもとで、毎年ウェルネスサーベイを実施して健康データを分析・収集し、課題に応じた健康セミナーの開催やウォークラリーなどの自由参加型イベント、マインドフルネスワークショップを展開している。その他、出産・育児・介護に関する制度を整備したり、カフェテリアで朝・昼・晩の食事を無料で提供したりするなど働きやすい環境が揃う。●イトーキ

イトーキは、従業員のウェルビーイング向上を「サーベイツール」、「空間づくり・働き方コンサルティング」、「製品」の3つの視点から支援している。クラウド型アンケートサービス「Performance Trail」で従業員の状態を可視化し、オフィス空間の設計や働き方改革のコンサルティング、人間工学に基づいたオフィス家具の提供によって従業員の健康維持を実現。健康経営優良法人認定の上位500社である「ホワイト500」を2017年から継続して取得している。【参考】イトーキ:健康経営

まとめ

「ウェルビーイング」は、個人の幸福と組織の持続的な成長を両立させる重要な要素として定着しつつある。求められるのは、従業員参加型の取り組みやデータに基づく施策だ。この二つをつなぎ合わせることで、従業員と企業の相互の発展を目指していくことができる。ぜひ自社に適したウェルビーイング向上施策を検討し、取り組んでいってほしい。【合わせてチェックしたい関連情報】

「ウェルビーイング」のニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報がコチラ

「ウェルビーイング」のニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報がコチラ

よくある質問

●「ウェルビーイング」の5つの要素は?

「ウェルビーイング」を測る代表的な指標であるPERMAの法則では、「Positive emotion:喜び、愛、感謝などのポジティブな感情」、「Engagement:仕事や趣味への没頭」、「Relationship:良好な人間関係」、「Meaning:人生における意味や目的」、「Accomplishment:目標達成の感覚」を5つの要素が持続的な幸福感につながるとしている。- 1