その研修が進むにつれて理由がわかった。イタリア人の彼はインストラクターの中でもシステム開発の経験が一番豊富で、参加者からの質問や演習問題で直面する不具合やトラブルに対して、他のインストラクターが答えに窮している中でも、たどたどしい英語ではあるが一番的確に答えを出してくれた。わたしが困っているときも、何度も助け舟を出してくれ、自らも同じくたどたどしい英語で「みんながあなたのことを頼りにしていますよ。だからがんばってくださいね。」とお礼をいったら、彼は照れ笑いをしながら、「Thanks. You too」と返ってきた。

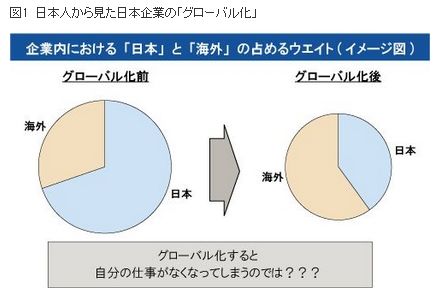

国内市場が成熟しつつある中、日本企業もグローバル化に向けてやっと重い腰を上げつつある。これを多くの日本人社員は、「グローバル化で自分の仕事は片隅に押しやられてしまうのではないだろうか」と捉えてしまい、自分のキャリアを不安視しがちである。(図1参照)

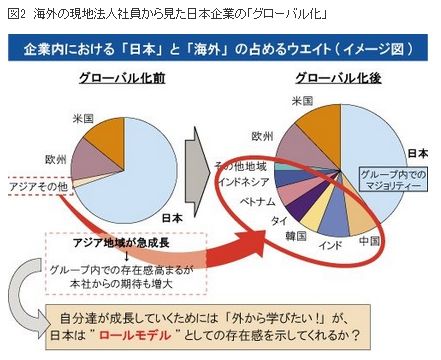

・本社は自分達に何を期待しているのか?

・本社は自分達のことをどう理解しているのか?

・自分達が本社からの期待に応える上で、本社はどんなサポートをしてくれるのか?

ということを強く意識し始めている。まだ事業としても人材としても成長段階にある彼ら/彼女らにとって日本は依然としてロールモデルであり、そのことが、日本のことを「もっとよく知りたい/学びたい」という期待や行動につながっているのではないだろうか。だとすると、日本企業のグローバル化が進むということは、日本人にとって、自分の仕事がなくなるという「不安材料」ではなく、自分の得意領域を活かせる場が拡がる「機会」と捉えるべきであろう。少なくともロールモデルである限りは。(図2参照)

・自分の強みは、相手にとってどんな「価値」があるのか?

・自分の強みを「価値ある」ものにしている「背景・前提条件」はなにか?

・自分の強みをどのように応用すれば、異なる「背景・前提条件」の下でも「価値ある」ものに出来るのか?

・自分の「強み」をどうやって他者に「伝え/共有して」いくべきなのか?

・自分の「強み」のどこを環境にあわせて「変えるべき」なのか?/「変えるべきでない」普遍的な「強み」は何か?

自分は英語が必ずしも得意でない。しかし、「自分の強み」の本質を理解してグローバルに勝負できれば、どこでも食いっぱぐれることはないだろう。そう思いながらも、翌日の会議が英語、となると、窮地に陥ったのび太君よろしく、ドラエモンから“ほんやくコンニャク注1”を授けてもらえないだろうか。そんなことを本気で悩む今日この頃である。

注1 藤子・F・不二雄の漫画『ドラえもん』に登場する架空の道具。これを食べると、あらゆる言語を自国語として理解できるようになる。

- 1