3. 上司を動かす方法

ケース(3) 上司を動かすために

C課長は、部下から業務改善提案を受けた。その提案は、課の業績を持続的に発展させる画期的なものだった。ただし、これまでのやり方を大きく変えるものであったため、上司の承認が必要だった。しかし、前例のない方法だったため、うまくいくかの確証がなかった。とはいえ、このタイミングを逃すことはできない。そこでC課長は、十分ではないものの入手可能な情報を収集し、資料を作成した。そして、うまくいく可能性があることを論理的に、かつ熱意をもって伝えた。

このような方法でも効果があるだろうが、上司の承認を得られる確率をより高める別の方法がある。根拠が十分に揃わない提言を認めてもらうために、C課長には、あと何が必要か。

************

上司にあがってくる問題というのは、部下のレベルでは判断できなかったものです。確固たる根拠があれば、そしてそれが決裁権限の範囲に収まっていれば、上司の判断を仰ぐことはありません。不確実要素が残っているものや、投資リスクを抱えるものなど、簡単には判断できないものが上司に上げられます。確固たる根拠を示せない中でも、何とかして上司から望ましい判断を引き出さなければならないのが、マネジャーです。どうすればそれが可能になるのでしょうか。

会社にとっての必要性を訴える

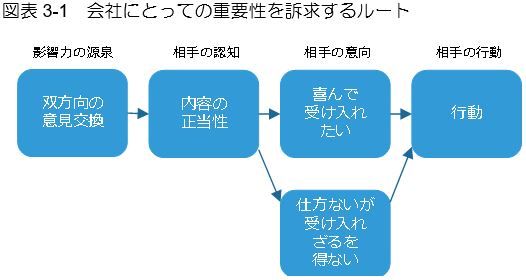

上司を説得しようとする場合には、図表3-1の通り「内容の正当性」が最も重要です。つまり、その提案が会社にとって必要なことだということを、客観性、合理性をもって伝えることです。定性コメントでも以下のようなものがほとんどでした。

「会社の方針に沿うものかどうかが、第一に重要である」(サービス業、営業部門)

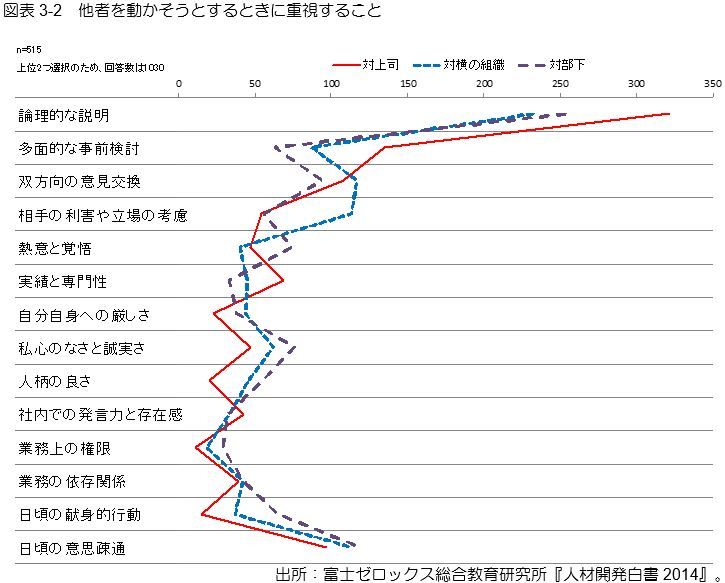

マネジャーに対する調査を実施し、相手に依頼をする際に気をつけていること上位2つを選択してもらいました。部下、横の組織、上司という3種類の相手別に回答してもらったため、3本の折れ線が引かれています。この中で、対上司の線を見てください。

圧倒的に多い回答が「論理的な説明」です。次に多いものが「多面的な事前検討」で、対部下、対横の組織と比べた相対的な多さが目につきます。この2つからは、“事前に用意周到な分析をして、一回の説明で上司を説得する”というようなマネジャー像が浮かび上がってきます。

しかし、実際に上司から望ましい判断を引き出せている人は別の方法を用いています。図表3-1のように「双方向の意見交換」を多用しているのです。

上司としても一度の説明で全てを理解することは簡単ではありません。また、マネジャーが会社の立場から考えようとしても、必ずどこかに見落としがあるでしょう。検討の初期段階から、上司を巻き込むことは、一見回り道のようですが、実は最も効果的なのです。

もちろん、すべての検討事項について「双方向の意見交換」をすることはやり過ぎですが、重要な課題については、検討の初期段階から上司の関与を求めるべきです。

さて、ケース(3)のような状況はどうでしょうか。確固たる根拠がないため、「内容の正当性」、つまり会社にとって必要だということを理解してもらうことは容易ではありません。どうすれば、上司を納得させることができるのでしょうか。

ケース(3)を考える_根拠が揃わない場合

論点を変える

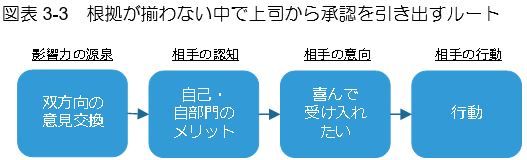

依頼内容の不確実性が高いデータだけを切り出して分析した結果が、図表3-3です。

しかし、所詮それは些細なことです。重要なことは、ここでも「双方向の意見交換」が鍵になっていることです。