働き方が多様化している現代の労働市場では、「フリーランス」として活動する人が増えている。企業の人事担当者にとっても、人件費削減や業務効率化につながる「フリーランス」の採用方法や採用のメリットについては理解を深めておくと良いだろう。そこで本稿では、フリーランスの概要や増加の背景、人気の職種、そして採用する際のポイントなどを詳しく解説していく。

「フリーランス」とは

「フリーランス」とは、企業に属さず、独立した個人として仕事を受注し、自らのスキルや専門知識を活かして働く人のことを指す。会社員は企業と雇用契約を結ぶが、フリーランスは業務委託契約などを結び、労働力を提供する。経済産業省のガイドラインでは、フリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義している。

フリーランスは雇用契約を結んでいないため、労働基準法の「労働者」には該当せず、法規の適用対象とはならない。

フリーランスと言えば、もともとはライターやイラストレーター、エンジニアといったクリエイティブな職種が多かったが、近年ではコンサルタントやアナウンサー、通訳などさまざまな職種の人が増えている。

●「フリーランス」の就業時間・年収相場

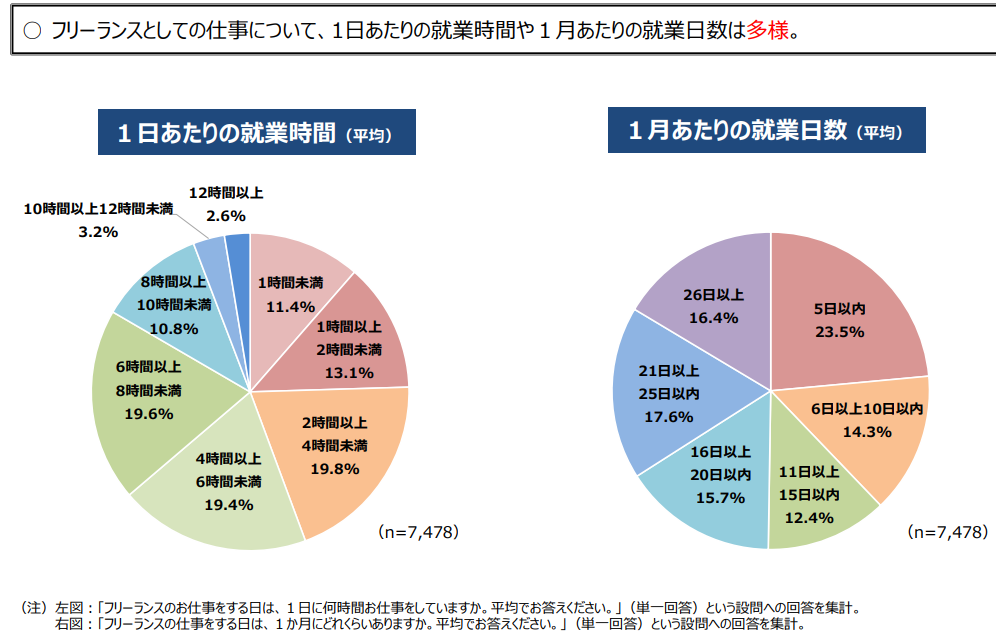

「フリーランス」の就業時間は、業種やスキルによって異なるため、一概には言えない。内閣官房が発表した令和2年度の「フリーランス実態調査結果」でも、1日あたりの就業時間や1月あたりの就業日数は多様化している結果となった(下記グラフ参照)。プロジェクトや仕事の締め切りに応じて長時間の労働になることもあるが、働く時間を自由に決められる点を魅力に感じ、フリーランスという働き方を選択する人が多い。

引用:内閣官房「令和2年度フリーランス実態調査結果」P,10

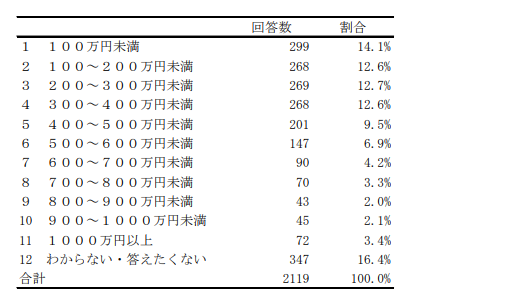

また年収相場も同様に、経験やスキルによって大きく異なる。内閣官房が発表した令和4年度の「フリーランス実態調査結果」によると、直近1年間の収入が100万円未満の人は14.1%と最多で、100万~200万円未満が12.6%、200万~300万円未満が12.7%、300万~400万円未満が12.6%となった。つまり400万円未満の人が約半数という結果となっている。400万~500万円未満が9.5%、500万~600万円が6.0%だった。

引用:内閣官房「令和4年度フリーランス実態調査結果」P,9

●「個人事業主」と「フリーランス」の違い

「個人事業主」と「フリーランス」はどちらも特定の組織に属さずに個人で仕事をしている点で同義である。しかし、「個人事業主」が税法上の区分を示す言葉である一方、「フリーランス」は働き方自体を指す言葉である。つまり「個人事業主」は税務署に開業届を提出し、法的に個人で独立して事業をしている人のことで、開業届の提出の有無にかかわらず個人で働いていることを「フリーランス」と呼ぶのである。●「フリーター」と「フリーランス」の違い

「フリーター」は、アルバイトやパートタイムなど正社員以外の形態で企業に属して働いている人のことである。そのため組織に属していない「フリーランス」とは明確に異なる。●「派遣」と「フリーランス」の違い

「派遣」は派遣会社に属し、派遣会社と契約を結んでいる企業に派遣される働き方である。案件ごとに企業と業務委託契約を結ぶ「フリーランス」とは異なり、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の会社とは派遣契約を結ぶ。派遣先企業とは雇用関係にないが、派遣会社と雇用契約を結ぶため、労働基準法などが適用される。企業における「フリーランス」の活用状況

近年、多くの企業が人材不足の課題を抱え、正社員に代わるプロ人材として「フリーランス」を活用する事例が増えている。「ITプロパートナーズ」が2023年11月に行った経営者・役員1000人を対象とした調査によれば、フリーランスを活用したことがあるという回答が32.1%となった。その理由として、67.1%が「人材不足」、31.1%が「正社員をプロ人材で代替するため」と回答している。同調査では、最も「フリーランス」の活用が多い分野が「システム開発やWebデザイン」(50.9%)で、続いて「マーケティング」が28.9%、「情報セキュリティ」が27.6%、「DX推進」が27.3%という結果となった。やはりIT領域においてスペシャリストの活用が求められていることがうかがえる。

一方で、フリーランスの活用をしたことがないという回答も57.9%だった。「そもそもフリーランスの活用という発想がなかった」との回答は30.2%にのぼり、その他に「能力の見極めが難しい」や「契約や支払い手続きにリソース」がかかるという懸念が抱いていることも明らかになっている。

「フリーランス」が増えている背景

「フリーランス」が増えている背景にはいくつかの要因がある。5つの視点で解説していこう。●価値観の変化

近年、働き方やキャリアに対する価値観が大きく変化している。そのため、従来の定型的な働き方にとらわれず、自分の時間や仕事の内容をある程度自由に決められる「フリーランス」という働き方を選ぶ人が増加している。●慢性的なIT人材の不足

急速なIT技術の発展により、IT人材の不足が慢性化している。多くの企業がDX推進を検討しながらも、必要な知識とスキルを持った人材がいないことで進められない。国をあげてIT人材の育成に取り組んでいるが、まだまだ需要に供給が追い付いていないのが現状だ。そのためITの専門的なスキルを持った人材が独立して、「フリーランス」として複数企業からの依頼を受けることが増えている。●デジタル技術の進化

デジタル技術の進化により、リモートワークやオンラインツールを活用した働き方が一般化している。これにより、地理的な制約を越えて仕事を受注・提供できる「フリーランス」の注目度が高まっている。●「フリーランス」支援事業の増加

「フリーランス」をサポートするサービスや仲介サービスが増えていることもフリーランスが増えている要因の一つだ。仕事のマッチングサイービスによって経済的に安定しやすくなっているだけでなく、確定申告などの経理作業を管理するツールが多数生まれたことで「フリーランス」がより効率的に活動できる環境が整備されてきている。●副業を容認する企業の増加

近年は副業や兼業を希望する人が増えていて、それに伴い副業や兼業を容認する企業も増加している。2018年には厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が発表され、企業や働く人が副業を行うポイントが示されたのも影響を及ぼしたと言える。このように企業が社員の副業・兼業を積極的に認めることで、「フリーランス」としての活動を開始するきっかけとなっている。「フリーランス」で働くメリット

「フリーランス」として働くことには、どんなメリットがあるのか。主な3つを紹介する。●働く環境が自由である

一番のメリットと言えるのが働く環境が自由であることだ。「フリーランス」は働き方やスケジュールを自分で設定できるため、ワークライフバランスが取りやすい。パソコンだけで行える業務であれば、場所も選ばず、より自由に働くことができる。●自分に合った仕事を選べる

「フリーランス」は自らのスキルや興味に基づいて仕事を選べるため、やりがいを感じながら働くことができる。必ずしも依頼された仕事をすべて受けなければいけないわけではなく、自分の判断で決められ、苦手な業務を避けることもできる。●スキルがあれば高い報酬を稼げる

「フリーランス」は自らのスキルや経験、パフォーマンスに応じて報酬が変わってくる。そのため、スキルを磨いて高い成果をあげれば、そのぶん高い収入を得ることが可能だ。会社員は昇給のタイミングはある程度決まっているものだが、フリーランスは仕事量を増やしたり、クライアントとの交渉で単価を上げたりすることで収入を高めることができる。「フリーランス」で働くデメリット

●収入が不安定になる

「フリーランス」はプロジェクトや仕事ごとの報酬となるため、収入が安定しないこともある。特にフリーランスになったばかりの頃は仕事が見つからなかったり、継続的に受けていた依頼が急になくなったりするケースも少なくない。そのため不安定になることも想定していなければいけない。●確定申告や保険の手続きが大変

「フリーランス」は自ら税金や健康保険、年金の手続きを行わなければいけない。確定申告や手続きについての知識が必要になり、法改正のたびに手続き方法を見直す時間が必要になる。●他者と関わる機会が少ない

受注する案件によるが、一人で黙々と行う仕事も多いため、他者とコミュニケーションを取ったり、チームで動いたりする機会が減少する。会社員のように悩みを打ち明ける仲間がすぐ近くにいるわけではなく、過剰に悩んでしまったり、孤独感を抱いたりする可能性もある。●社会的信用を得にくい

「フリーランス」の認知度が高まってきているとはいえ、会社員に比べて社会的信用を得にくいのは事実だ。クレジットカードや各種ローン、賃貸の審査が通りづらく、実績がなければ金融機関からの融資も受けづらいという現実もある。●自己管理が必要

「フリーランス」は自由度が高い分、業務スケジュールやタスクの管理を基本的には自分ひとりで行う必要がある。相当な自己管理能力が必要であり、病気やケガで業務ができない状態となってしまうと、プロジェクトの遅延や失敗の責任を負いかねない。「フリーランス」を採用するメリット

次に企業が「フリーランス」を採用するメリットを紹介しよう。●即戦力を採用できる

社内で従業員を育てるには手間がかかる。しかし、もともとスキルや経験を有し、即戦力となる「フリーランス」を採用することで、プロジェクトや業務をスピーディーに進行させることができる。●社員が業務に集中できる

高度な専門知識を要す業務あるいは専門スキルを必要としない単純業務を外部の「フリーランス」に任せることで、社員がその他の優先度の高い業務に集中することができる。そのため社員の負担軽減や業務効率化につながる。●採用コストを下げられる

正社員を雇用する場合と比べて、「フリーランス」を採用するほうがコストを削減できる場合がある。フリーランスの採用には、企業が労災保険や雇用保険などを負担する必要がなく、また案件ごとの報酬となるため、必要な期間のみ「フリーランス」を採用することで、人件費を効果的に削減することができる。「フリーランス」を採用するデメリット

「フリーランス」を採用することによるデメリットもある。以下の点には注意したい。●情報漏洩のリスクがある

外部の「フリーランス」に企業の機密情報にアクセスする権限を与える場合、意図しない形で情報漏洩するリスクがある。フリーランスを採用する際には、必ず機密保持契約を締結し、万が一情報が漏洩した場合には損害に対する責任を追及できる旨を明記しておきたい。●「フリーランス」への依存のリスクがある

「フリーランス」に業務を委託しすぎると、自社の社員が育たず、業務をフリーランスに依存せざるを得なくなる恐れがある。また特定のフリーランスに頼り過ぎている場合、そのフリーランスがなんらかの事情で業務を続けられなくなった場合に、業務が停滞する可能性もある。●仕事をちゃんとしてくれない可能性もある

「フリーランス」の中には、納期を守らない人や成果物の質が著しく低い人もいる。そういったフリーランスを採用してしまうと、業務の遅延やアクシデントが発生してしまう。フリーランスに仕事を発注する際には、その人のスキルや経験、人間性を見極めなければいけない。そのため過去の実績やポートフォリオを提出してもらうほか、面談を行うなどスキルの適合性と相性を見ておくと良い。「フリーランス」採用におすすめの職種

「フリーランス」を採用するうえで、どんな分野の業務を任せるのが良いだろうか。依頼するのにおすすめの職種を紹介していこう。●クリエイティブ・Web・フォト系

デザイナーやWebライター、フォトグラファーなど、クリエイティブな分野を生業とする「フリーランス」は多い。こうしたクリエイティブなスキルを持つフリーランスを活用することで、低コストで企業のブランディングやマーケティング活動の質を高めることができる。デザイナーであれば、企業ロゴやプロジェクトなどのコピーの作成、あるいは画像切り抜きなどの単純な作業、Webライターであれば、SEOに最適化した記事の執筆、フォトグラファーであれば、チラシや広告、商品写真の撮影などがある。(職種例)

・デザイナー

・イラストレーター

・Webライター

・動画クリエイター

・フォトグラファー

・デザイナー

・イラストレーター

・Webライター

・動画クリエイター

・フォトグラファー

●エンジニア・技術開発系

IT業界に限らず、プログラマーやシステムエンジニアなどの技術者を「フリーランス」として採用することが、今の時代では一般的となっている。デジタル化が進む現代では、高度な専門知識を持ったIT人材の存在が企業の発展に不可欠だからだ。Webサイト制作のディレクションやデザイン、システム開発などを任せることで、業務効率化やイノベーション創出につながる。(職種例)

・プログラマー、システムエンジニア

・Webディレクター

・Webデザイナー

・Webコーダー

・プログラマー、システムエンジニア

・Webディレクター

・Webデザイナー

・Webコーダー

●出版・メディア系

ライターや編集者など、出版やメディア関連の業務を「フリーランス」として取り組む人も多い。企業にとっては、効率的かつ効果的にコンテンツを製作できるためニーズが高いのである。専門的な記事やブログの執筆、マーケティングコピーまでジャンルに応じてフリーランスのライターを柔軟に使い分けることで、より専門性が高く、高品質なコンテンツを生み出すことができる。メディアのイメージ向上にもつながると言える。(職種例)

・ライター

・編集者

・ブロガー

・アフィリエイター

・ライター

・編集者

・ブロガー

・アフィリエイター

●コンサルティング系

「フリーランス」のコンサルタントに依頼するメリットは、コンサルタント会社に頼むよりもコストを抑えられ、またスピーディーに対応してもらえる点だ。ただしコンサルタントと言っても、その種類はさまざま。経営戦略や財務会計、人事、幅広い課題に対応する総合コンサルタントもある。また統計データやアルゴリズムを分析するデータサイエンティストと呼ばれる職種もある。そのため、どんな課題をどの範囲まで対応してもらうかによって、その分野の知識を有しているコンサルタントに依頼をすると良い。例えば、新規市場に参入する際や新製品を開発する際にはマーケティングの知識を有しているコンサルタントを活用することで、市場分析や戦略の立案を手助けしてくれる。(職種例)

・総合コンサルタント

・経営コンサルタント

・財務会計コンサルタント

・人事コンサルタント

・データサイエンティスト

・マーケター

・総合コンサルタント

・経営コンサルタント

・財務会計コンサルタント

・人事コンサルタント

・データサイエンティスト

・マーケター

●通訳翻訳系

毎日通訳や翻訳を必要とするわけではないが、単発で海外との取引やイベント・会議などでの翻訳をする場合には、「フリーランス」に依頼するのが適していると言える。社員として雇用するよりもコストを抑えられるからだ。また、その分野に特化した通訳者や翻訳家に依頼すれば、専門的な言語の通訳・翻訳も可能となり、融通が利きやすい。(職種例)

・通訳者

・翻訳家

・通訳者

・翻訳家

「フリーランス」を採用する際のポイント

「フリーランス」を採用する際には、以下のポイントに気を付けたい。●契約条件をよく確認する

「フリーランス」と契約する際には、納期や報酬、機密保持などの重要なポイントを含めて契約条件を必ず明確にしておかなければいけない。後々、条件の違いや情報漏洩などによってトラブルが発生するのを避けるためだ。納期を具体的に設定し、その納期までにどのような進捗報告が必要か、また成果物の質に応じた報酬や支払いスケジュール、秘密保持契約(NDA)の締結などお互いに条件の認識にズレがないようにしたい。●人となりを確認する

「フリーランス」に依頼する際には、スキルや経験が業務に合っているかだけでなく、コミュニケーションスキルや人柄などの人となりも確認しておきたい。過去の実績やポートフォリオを提出してもらうだけでなく、面談などで実際に対話をして人間性に問題がないかを評価していく。過去のクライアントからの推薦があれば、なお良いだろう。信頼関係を築くことで、業務が円滑となり、継続的な仕事の発注がやりやすくなる。●こまめなやり取りを重ねる

こまめにやり取りを重ね、定期的に進捗度を確認しつつ、必要に応じて調整や修正を行うことで、互いに安心して業務を進めることができる。コミュニケーションを取る際には、メールやチャットツールだけでなく、時にはビデオ会議ツールを活用することで、業務内容の認識のズレを防止することができる。●リスクに備える

「フリーランス」を採用した際に起こりうるリスクをしっかりと理解し、想定しておくことも重要だ。具体的なリスクとしては、契約トラブル、情報漏洩、業務の遅延や未達成が挙がる。契約トラブルに備えるためには、前述したとおり詳細かつ明確な契約書を作成し、業務範囲や納期、報酬、機密保持の条件を明示する。また、この時、秘密保持契約(NDA)を締結し、データの取り扱いやアクセス権限を厳格に管理することで情報漏洩にも備えることもできる。また、なんらかの事情で業務の遅延や未達成となる場合には、迅速に対応できるように代替リソースを確保や調査しておくことが肝要となる。まとめ

「フリーランス」とは、自らのスキルや専門知識を活かして仕事を受注し、自由に環境を選べる働き方をする人である。企業がフリーランスを活用することで、コストの削減や業務効率化を図ることができるが、契約トラブルや情報漏洩などのリスクもある。また、企業が取引の際にフリーランスに不当な不利益を与えるような契約をすれば、下請法の規制対象となるため注意が必要だ。人事担当者としては、フリーランスとの契約についての理解を深め、良好な信頼関係を築いていきたい。よくある質問

●「フリーランス」の平均年収は?

「フリーランス」の平均年収は、職種や業務内容、経験やスキルによって大きく異なる。内閣官房が発表した令和4年度の「フリーランス実態調査結果」によれば、直近1年間の収入が400万円未満の人が合計で52%と約半数を占める。そのうち100万円未満の人が14.1%と最多で、100万~200万円未満が12.6%、200万~300万円未満が12.7%、300万~400万円未満が12.6%となっている。なお400万~500万円未満が9.5%、500万~600万円が6.0%だった。●「フリーランス」と「自営」の違いは?

「フリーランス」と「自営業」はどちらも組織に属さずに個人で事業をする働き方のことを言う。明確な定義の違いがあるわけではないが、経済産業省などはフリーランスを「実店舗がない」と定めている一方で、「自営業」は一般的に実店舗を構えている事業主のことを指す場合が多い。- 1