渋沢栄一は「日本資本主義の父」と称される。激動の幕末から昭和にかけて日本経済の礎を築いた渋沢栄一の波乱万丈な人生を、歴史小説の第一人者・中村彰彦氏が描き出す。「経営プロ powered by HRpro」での人気連載(※)の待望の文庫化。

渋沢栄一は、若き日には尊王攘夷思想に傾倒しながらも暴力に走ることなく、フランス留学を通じて資本主義の理念を学び、日本に根付かせた。彼の経営哲学「士魂商才」は、道徳と経済を融合させる考え方であり、現在のビジネスシーンにも通じる普遍的な価値を持つ。渋沢栄一の「幸運」とは単なる偶然ではなく、彼自身の才気と人脈構築力によって呼び寄せられたものである。

渋沢栄一がいかにして500以上もの企業を育て上げ、日本一愛される経営者となったのか。彼が貪欲にならず、業界全体の発展を目指した姿勢のヒントはどこにあるのか。現代の経営者、人事担当者、リーダー層にとって、多くの学びが得られることだろう。本書では、渋沢栄一の人生が全45話にまとめられている。新年度がスタートした春から、“1日一話”を読み進めてみてはいかがだろうか。

【書籍情報】

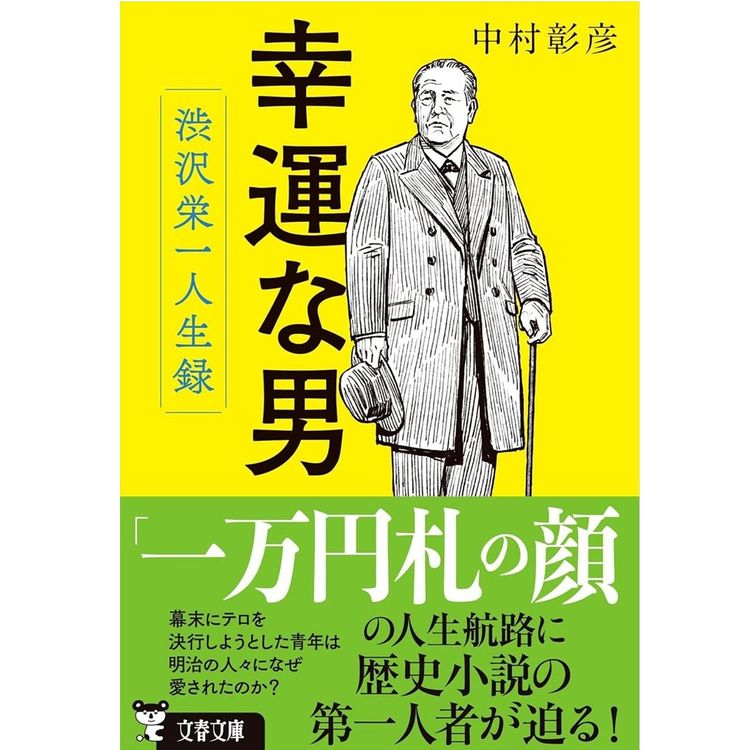

書籍名:幸運な男 渋沢栄一人生録

発売出版社:文春文庫

書籍発売日: 2024年12月04日

▼内容紹介

横浜焼き打ちを決行しようとした青年は、パリ万博で幕府の瓦解を知る。「一万円札の顔」になった日本最強の経営者、その数奇な運命。色好みだけど、ケチではなかった。

聖徳太子、福沢諭吉、そして渋沢栄一。

新しく「一万円札の顔」になった男の人生航路は、エネルギーにあふれています。

幕末にテロを決行しようとした青年は、あと一歩のところで踏みとどまり、その後、パリ万博で幕府が倒れたことを知りました。

激動の明治時代には政府の財政状況を安定に導き、さらには五百もの企業を育て、日本一愛される経営者になったのです。

九十一歳で亡くなるまで、ノーブレス・オブリージュに身を捧げています。

「英雄色を好む」ところもありましたが、自分のために財産を残さず、妾腹の子供たちにも援助を惜しまなかったので、面倒なことは一切起こりませんでした。

(出版社ホームページより)

▼目次

目次迷信を信じなかった少年

武士への憧れ

疫病大流行に揺れる日本

調和型から破滅型へ

生涯最大の危機

農民から武士へ

一橋家の人事採用と栄一の初任給

上司・一橋慶喜の苦悩

農兵募集と人事掌握術

幕末のニュービジネス開拓

一橋家の家臣から将軍家の幕臣へ

いざ、フランスへ

上海での「ヨーロッパ体験」

スエズ運河に「公益」を悟る

フランスという名の「大学」

ノブレス・オブリージュ

パリで幕府の瓦解を知る

日本へ帰国の旅

フランス帰りの「理財家」として

前将軍徳川慶喜の配慮

……ほか

▼著者プロフィール

【中村 彰彦(なかむら あきひこ)】1949年栃木県生まれ。作家。東北大学文学部卒。在学中に『風船ガムの海』で第34回文學界新人賞佳作入選。卒業後1973年~1991年文藝春秋に編集者として勤務。1987年『明治新選組』で第10回エンタテインメント小説大賞を受賞。1991年より執筆活動に専念する。1993年、『五左衛門坂の敵討』で第1回中山義秀文学賞を、1994年、『二つの山河』で第111回(1994年上半期)直木賞を、2005年に『落花は枝に還らずとも』で第24回新田次郎文学賞を、また2015年には第4回歴史時代作家クラブ賞実績功労賞を受賞する。近著に『会津の怪談』『花ならば花咲かん 会津藩家老・田中玄宰』『戦国はるかなれど 堀尾吉晴の生涯』『疾風に折れぬ花あり 信玄息女松姫の一生』『幕末「遊撃隊」隊長 人見勝太郎』『歴史の坂道』『幕末史 かく流れゆく』などがある。幕末維新期の群像を描いた作品が多い。

NPO法人会津鶴ヶ城を守る会 顧問、秋月悌次郎顕彰会 顧問、日本文藝家協会評議員、憂国忌代表世話人、会津若松市観光大使、伊那市ふるさと大使、栃木市文化大使。