このような就活動向を把握するため、HR総研と就活会議(就活会議株式会社)では、26卒学生を対象に2025年3月初旬時点の「就職活動」と「就職意識」に関するアンケートを実施した。本レポートでは、主に「就職活動」に関する調査結果について報告する

就職活動の開始時期は「学部3年生4~6月」がピーク、大学区分による顕著な違いも

まず、2026年卒学生の就職活動の状況について見てみる。

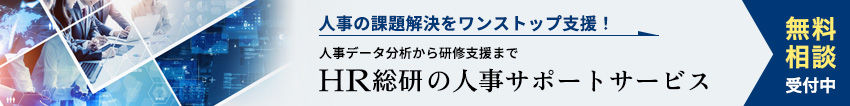

文系では「学部3年生6月」に開始した学生の割合が最多で18%と2割近く、理系では「学部3年生4月」に開始した学生が最多で24%と4分の1になっている。また、文系・理系ともに「学部3年生4~6月」の間に始める学生が過半数に上っており、文系では48%と半数程度、理系では63%と6割を超えている(図表1-1)。

【図表1-1】文理別 就職活動を始めた時期

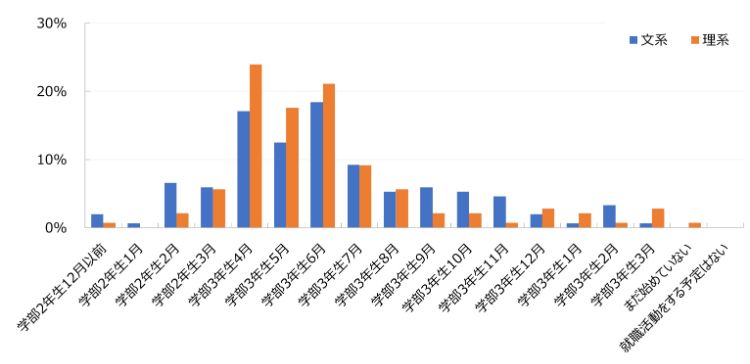

大学区分別に見てみると、「学部3年生4月」までに開始している学生について「旧帝大クラス」では45%と半数近くで、「早慶大クラス」では43%と4割以上に上っている。一方、「中堅私立大」では22%、「その他私立大」では僅か14%にとどまっている。このように、大学区分によって就職活動開始の時期に顕著な違いが見られている。特に「学部3年生4月」の学生の動きについては、「旧帝大クラス」~「上位私立大」の学生は少なくとも2割以上が開始しているのに対し、「その他国立大」~「その他私立大」では1割程度以下にとどまっており、この4月で大学区分による動き方の違いが明確になっている(図表1-2)。

【図表1-2】大学区分別 就職活動を開始した時期

活用している就活サイト、文系と理系で異なる特徴も

就職活動の初期のステップとして、様々な就職サイトへの登録をする学生が多い傾向があるが、2025年3月までの「就職活動中に活用している就活サイト」が何かを聞いてみる。

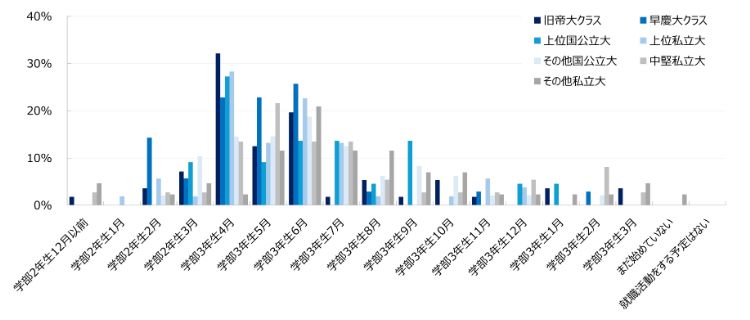

まず、文系においては、「マイナビ」が88%と9割近くで最多、次いで「リクナビ」が61%と6割、「就活会議」が51%で半数、「ONE CAREER」が43%で4割などとなっている(図表2-1)。上位2つに挙がる就活サイトは例年どおりの傾向が続いている。

【図表2-1】文系 就職活動中、活用している就活サイト

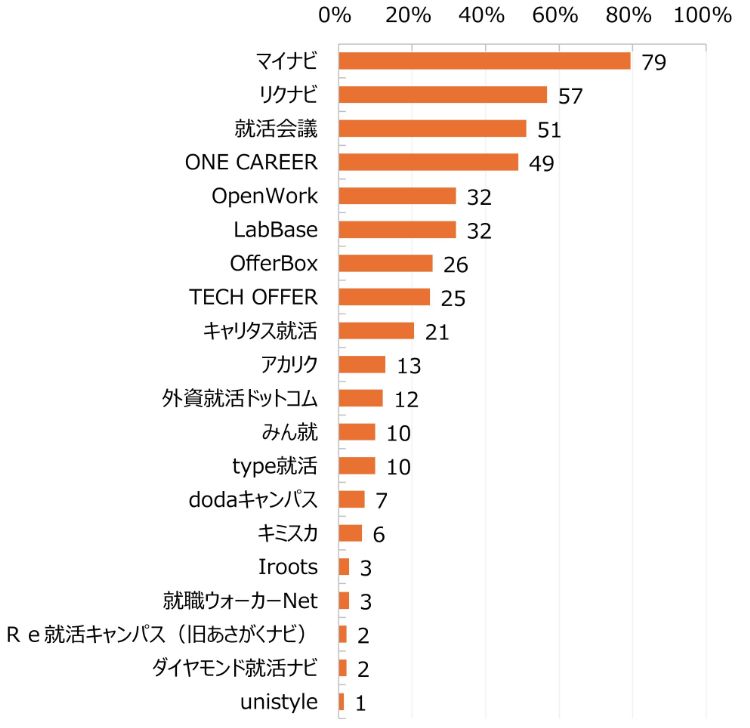

理系学生においては、「マイナビ」が最多で79%と8割、次いで「リクナビ」が57%と6割近く、「就活会議」と「ONE CAREER」はそれぞれ51%と49%で僅差となり、ともに半数程度などとなっている(図表2-2)。上位に挙がる就活サイトの並び順は文系学生と同じであるものの、各サイトの割合で見ると、「マイナビ」の割合は文系より理系の方が9ポイント低く、逆に「ONE CAREER」は文系より理系の方が6ポイント高くなっているなど、文系と理系による違いも僅かながら見られている。

【図表2-2】理系 就職活動中、活用している就活サイト

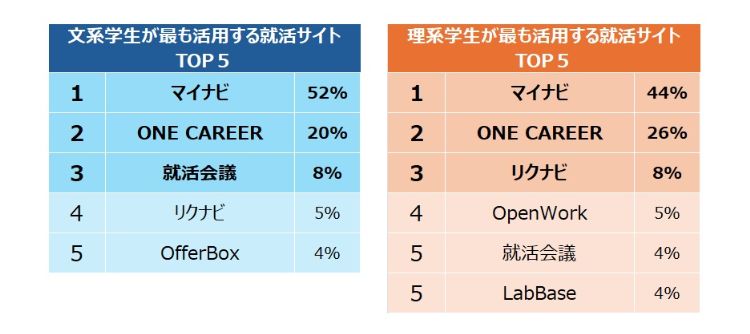

最も活用している就活サイトTOP5、1位は今年も「マイナビ」

就職活動中に最も活用している就活サイトについて、文系・理系別にトップ5は以下のとおりとなっている。文系・理系ともにトップ2サイトは同じで「マイナビ」が1位、「ONE CAREER」が2位となっているが、得票率で比較すると、「マイナビ」は理系より文系の方が多く52%と過半数に上る一方、「ONE CAREER」については文系より理系の方が多く26%と3割近くに上っている。活用している就活サイトとして2位だった「リクナビ」は、文系・理系ともに1桁台にとどまっている。また、理系では理系特化型の就活サイトである「LobBase」がランクインしている(図表3-1)。

【図表3-1】文理別 就職活動中、最も活用している就活サイトTOP5

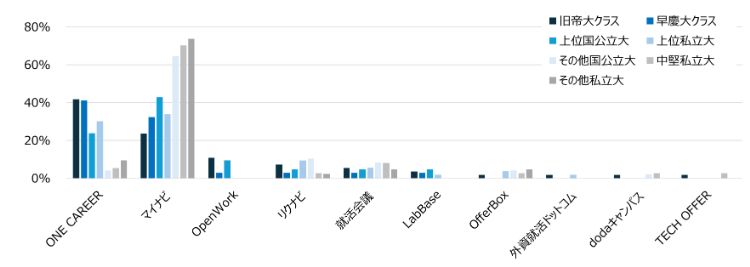

次に、大学区分別に見てみると、「旧帝大クラス」や「早慶大クラス」では、最も多く活用されているのが「ONE CAREER」でそれぞれ42%、41%となっており、次いで「マイナビ」がそれぞれ24%、32%となっている。一方、「その他国立大」、「中堅私立大」、「その他私立大」で特に多いのが「マイナビ」で6割以上に上り、「その他私立大」では74%と7割を超えている(図表3-2)。

このように、文系と理系や大学区分によっても活用度の高い就活サイトは異なることがうかがえる。

【図表3-2】大学区分別 就職活動中、最も活用している就活サイト

最も志望する業界、文系の2位は「地方銀行、信用金庫」、1位は?

次に、志望業界について文系と理系に分けて見てみる。

トップの業界は文系・理系ともに「情報処理、システム開発」で、それぞれ20%、26%となっている。DX化やAI活用の急速な進展、それに伴うIT人材の需要の高まりなど社会の動きを見ながら、自身の専攻分野に関わらず「情報処理、システム開発」に人気が集まる傾向にあるのだろう。2位以下については文系と理系で異なっており、文系では2位が「地方銀行、信用金庫」で19%、3位が「通信、ネットワーク」が18%などとなっている。これまで上位に挙がってきた「メガバンク、信託銀行」(17%)や「総合商社、専門商社」(12%)より「地方銀行、信用金庫」が上位に挙がっているという変化が見られており、地元志向の強い学生が増加している可能性もうかがえる。一方、理系では2位以下に「紙、パルプ、化学、素材」(21%)、次いで「電機機器、電気電子部品」(20%)などとなっており、学生それぞれの専攻分野を活かした業界を志望していることが推測される(図表4)。

【図表4】文理別 現在、最も志望する業界TOP10

理系学生は対面インターンシップに注力する学生が多い傾向

続いて、インターンシップへの参加動向を見てみる。

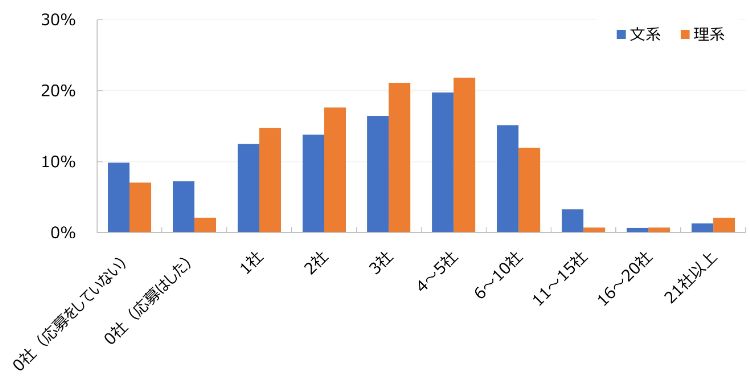

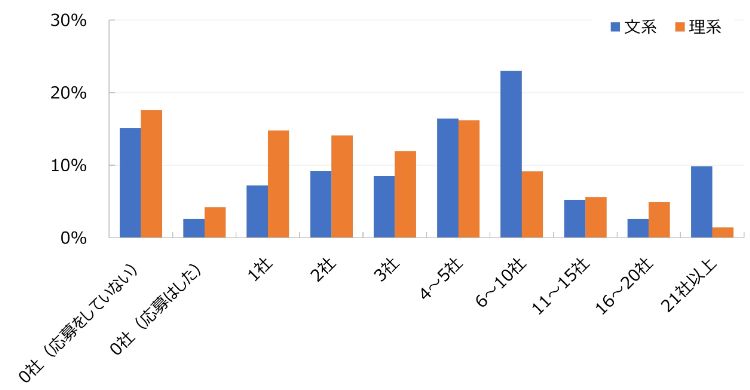

まず、対面式インターンシップに参加した社数について、文系・理系ともに「4~5社」が最多でそれぞれ20%、22%と2割程度となっている。また、「3社以上」(「3社」~「21社以上」の合計、以下同じ)の割合は、文系では57%、理系では59%とどちらも6割程度に上っており、一方、「0社(応募をしていない)」の割合は10%となっている。気軽に参加できるオンライン形式のインターンシップが一般化したとはいえ、対面形式のインターンシップへの参加を希望し、複数社に参加する学生が大半であることがうかがえる(図表5-1)。

【図表5-1】文理別 対面形式インターンシップに参加した社数

オンライン形式インターンシップに参加した社数については、文系では「6~10社」が最多で23%、理系では「0社(応募をしていない)」が最多で18%となっており、文系と理系で顕著な違いが見られている。また、「3社以上」の割合を比較すると、文系では66%と7割近くで対面形式より9ポイント高くなっているのに対して、理系では49%と半数程度で対面形式より10ポイント低くなっている。したがって、文系では対面形式よりオンライン形式のインターンシップに多く参加する学生が多い一方、理系では対面形式の方に注力して参加する学生が多い傾向にあることがうかがえる(図表5-2)。そうなると、理系学生のインターンシップ参加時期は自ずと長期休暇期間に集中しやすい傾向になるのだろう。

【図表5-2】文理別 オンライン形式インターンシップに参加した社数

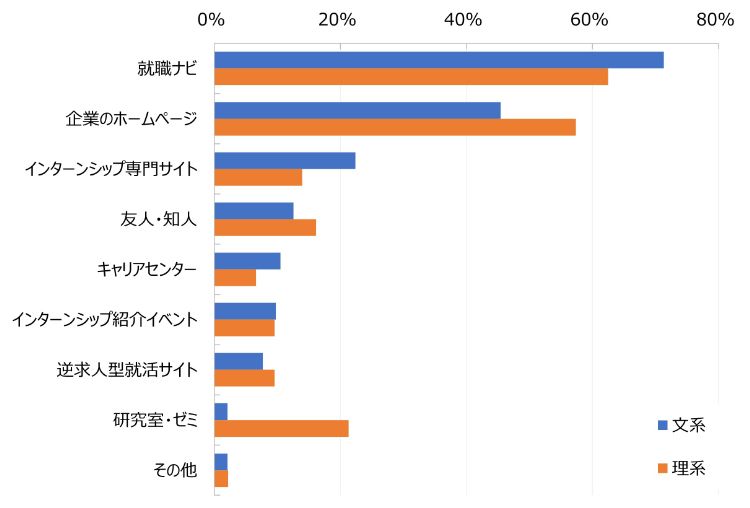

次に、「インターンシップ情報の入手先」については、文系・理系ともに「就職ナビ」が最多でそれぞれ71%、63%と理系より文系の方が8ポイント高くなっており、次いで「企業のホームページ」は文系で46%、理系で57%となっていて文系より理系の方が11ポイント高くなっている。この上位2項目が文系・理系ともに情報入手先の主流であるのに違いはないものの、理系の方が企業のホームページの情報にも注目する傾向にあることがうかがえる(図表5-3)。

【図表5-3】文理別 インターンシップ情報の入手先

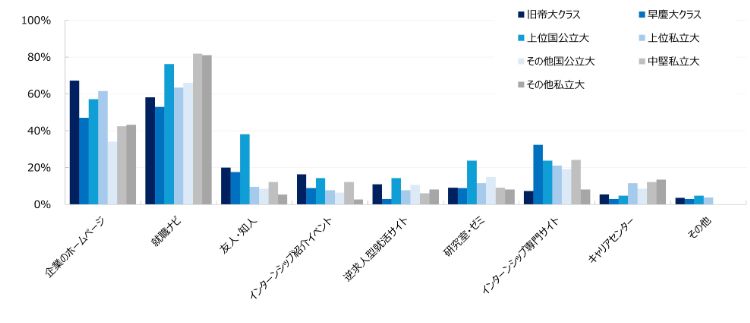

これを大学区分別に比較すると、「企業のホームページ」については「旧帝大クラス」では最多となり67%と7割近くに上り、その他「上位国公立大」、「上位私立大」では6割程度に上るものの、「その他国公立大」、「中堅私立大」、「その他私立大」では4割程度以下にとどまっている。一方、「就職ナビ」については「企業のホームページ」と逆の傾向が見られており、「中堅私立大」、「その他私立大」では82%、81%と8割以上に上るものの、「旧帝大クラス」や「早慶大クラス」では58%、53%など6割未満にとどまっている。さらに、「インターンシップ専門サイト」については「旧帝大クラス」と「その他私立大」を除く他の大学区分で比較的高い割合で、「早慶大クラス」では32%と3割以上が活用していることが分かる(図表5-4)。

このように、大学区分によってもインターンシップ情報の入手先が異なる傾向となっているため、ターゲット層に合わせて戦略的にインターンシップの情報発信チャネルを選択する必要があるだろう。

【図表5-4】大学区分別 インターンシップ情報の入手先

オンライン形式では長期間インターンシップを望まない学生が圧倒的

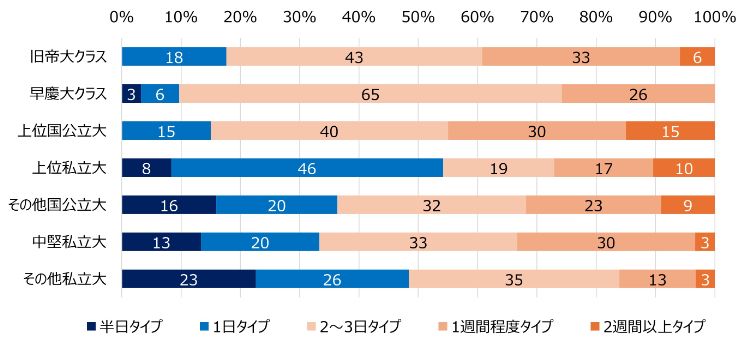

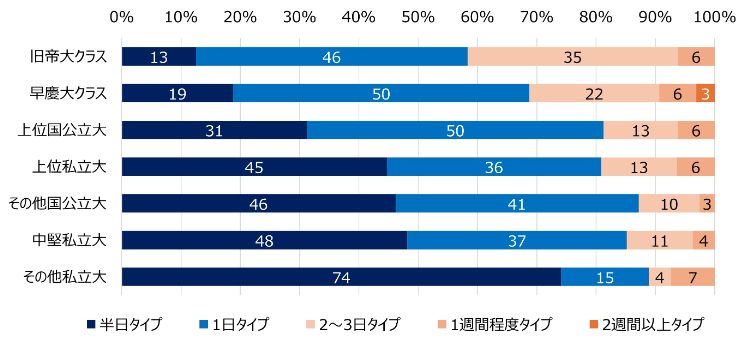

ここからはインターンシップへの参加状況を見ていく。「対面式インターンシップの望ましい日数タイプ」については、「旧帝大クラス」~「上位国立大」では、「1日タイプ」以下を望む割合は2割未満で、8割以上が「2~3日タイプ」以上の比較的長期間タイプを望んでいる。一方、「上位私立大」~「その他私立大」では「1日タイプ」以下を望む割合は3割以上で、「上位私立大」と「その他私立大」では半数程度にも上っている(図表6-1)。したがって、上位クラスの学生の方が「2~3日タイプ」以上を求める割合が高い傾向にあることがうかがえる。

【図表6-1】大学区分別 対面形式インターンシップの望ましい日数タイプ

オンライン形式インターンシップの場合も、上位クラスの学生の方が「2~3日タイプ」以上を求める割合が高い傾向にある。ただし、全ての大学区分において過半数の学生が「1日タイプ」か「半日タイプ」の1日以内で終了することを望んでいる。具体的には、「旧帝大クラス」が「1日タイプ」以下を望む割合が最も低いものの59%と6割程度に上り、次いで低い割合である「早慶大クラス」では69%と7割程度にも上っている。それ以下の大学区分では全て8割以上が「1日タイプ」以下を望んでおり、オンライン形式では対面形式と異なり長期タイプを望まない学生が圧倒的に多いことが分かる(図表6-2)。

【図表6-2】大学区分別 オンライン形式インターンシップの望ましい日数タイプ

インターンシップ経由での内定獲得は8割以上

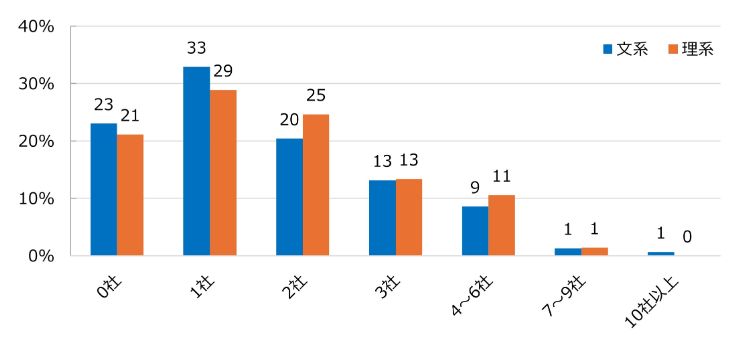

本調査を実施した2025年3月初旬において「現時点における内定を獲得した社数」については、文系・理系ともに「1社」が最多でそれぞれ33%、29%で3割程度となっている。一方、「0社」は文系で23%、理系で21%といずれも2割程度にとどまっており、したがって、8割程度の学生は少なくとも1社以上の内定を獲得していることが分かる。また、「2社以上」(「2社」~「10社以上」の合計)の割合は文系では44%、理系では50%となっていることから、半数程度の理系学生は3月初旬時点で複数社の内定を獲得し、その中から「内定承諾」する企業を選ぶ立場となっていることがうかがえる(図表7-1)。

【図表7-1】文理別 現時点における内定を獲得した社数(2025年3月初旬現在)

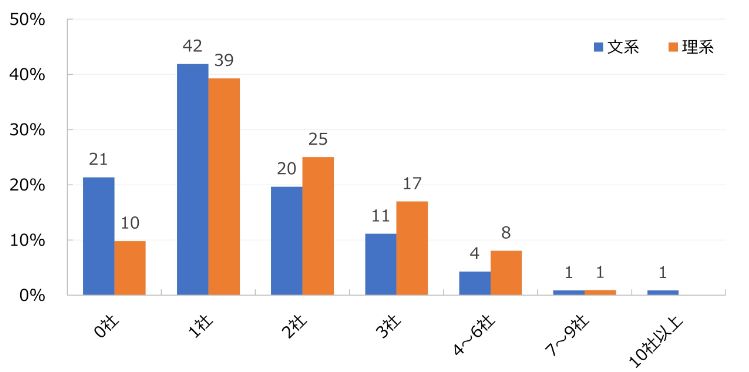

内定先の企業について、インターンシップに参加して内定を獲得した社数を見てみると、文系・理系ともに「1社」が最多でそれぞれ42%、39%となっている。また、インターンシップ参加経由で少なくとも「1社以上」の内定を獲得した企業がある学生は、文系では79%と8割、理系では90%と9割に上る。したがって、3月初旬の時点内定を獲得している学生の大多数は、インターンシップに参加した企業から内定を得ている傾向にあることがうかがえる(図表7-2)。

【図表7-2】文理別 現時点における、インターンシップに参加して内定を獲得した社数(2025年3月初旬現在)

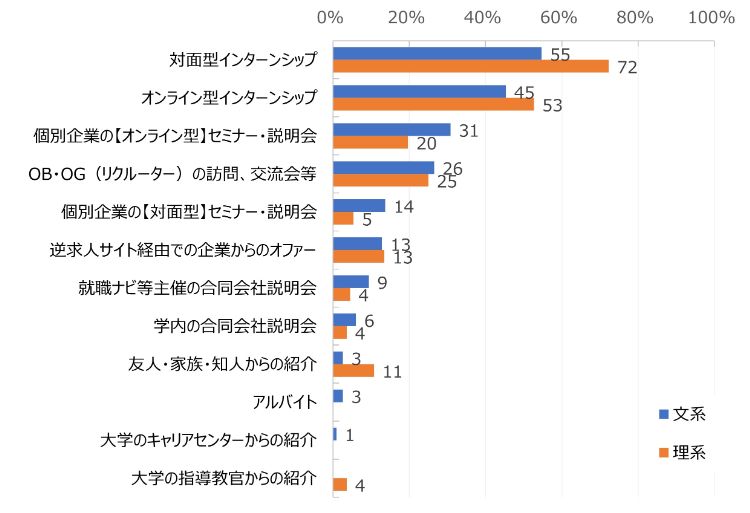

「内定先の企業ついて、選考参加までに生じた接点」を見てみると、文系・理系ともに「対面型インターンシップ」が最多でそれぞれ55%、72%と理系の方が17ポイント高く、次いで「オンライン型インターンシップで45%と53%と半数程度に上っており、やはりインターンシップで接点が生じていた学生が多数派であることがうかがえる。これらに次いで、文系では「個別企業の【オンライン型】セミナー・説明会」が31%、理系では「OB・OGの訪問、交流会等」が25%などと続いている(図表7-3)。

【図表7-3】内定(内々定)を受けた企業について、選考参加までに生じた接点

採用の早期化が継続、「2025年3月初旬」で就活終了した学生の割合は?

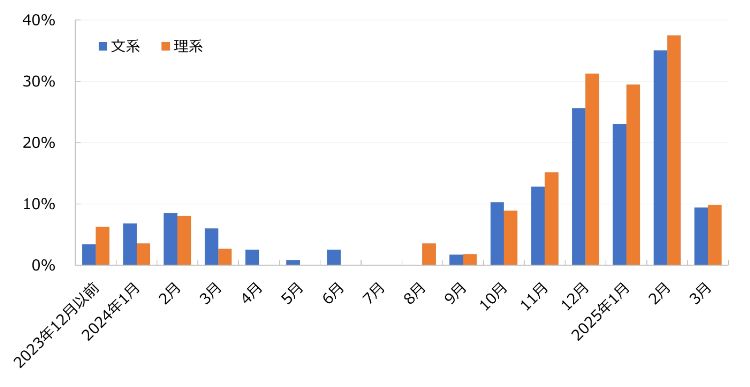

内定(内々定)を受けた時期を見てみると、大きな動きとしては、「2024年10月」頃から増加し始めて10%程度となり、「2024年12月」~「2025年2月」のピーク期間には2~3割以上の学生が内定を得ていることが分かる。また、最も多い「2025年2月」には文系で35%、理系で38%が内定を受けている。ただし、小さな動きではあるものの「2024年3月」以前の数ヵ月間という超早期にも、内定を受ける学生が一定数いることが分かる(図表8-1)。前述のとおり、大学区分による就活開始時期の違いも顕著に表れる中、就活に対する意識の高い学生は大学2年生の時期から就職活動をしているという実態も見られている。

【図表8-1】文理別 内定(内々定)を受けた時期

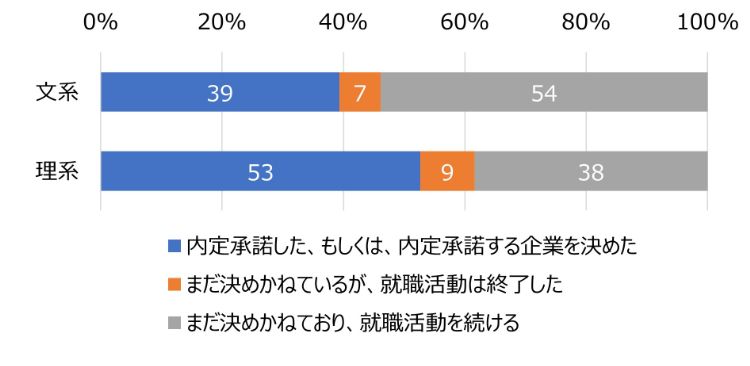

内定を1社以上から得ている学生について、2025年3月初旬現在における内定承諾の状況を確認してみると、「内定承諾した、もしくは、内定承諾する企業を決めた」が文系では39%と4割、理系では53%と半数以上に上っている。また、「まだ決めかねているが、就職活動は終了した」がそれぞれ7%、9%となっており、これらを合計すると「就職活動は終了した」とする学生は文系では46%で半数近く、理系で62%と6割以上に上っている(図表8-2)。3月初旬という採用広報解禁早々に過半数の学生は就職活動を終えているという実態から、継続する採用活動の早期化と売り手市場の顕著な影響がうかがえる。

【図表8-2】文理別 内定承諾の状況(2025年3月初旬現在)

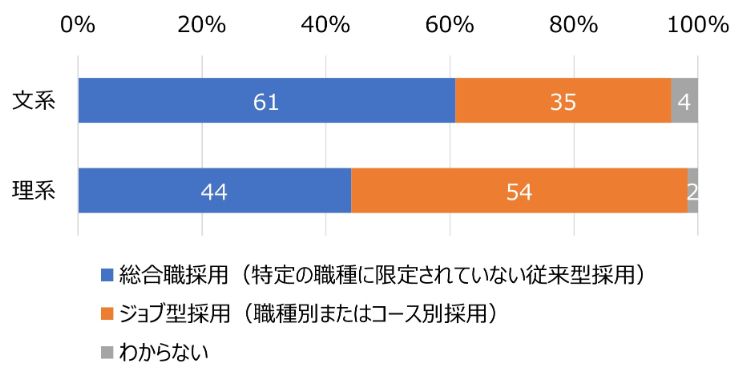

次に、内定承諾した企業の採用形式を見てみると、文系では「総合職採用」が61%と6割であるのに対して、理系では「ジョブ型採用」が54%と過半数となっており、文系と理系では採用形式に違いが見られている。理系学生は特に自身の専門性を活かした仕事に就くことを望む傾向にあるとともに専門技術職の枠も作りやすいことから、理系の方が「ジョブ型採用」と相性がいい学生が多いのだろう(図表8-3)。

【図表8-3】文理別 内定承諾した企業の採用形式

26卒学生の8割以上が「初任給を重視」、具体的に望む「初任給の額」は?

最後に、最近話題に上がることが多くなっている「初任給の引き上げ」に関連して、「初任給」に対する学生の意識を確認してみる。

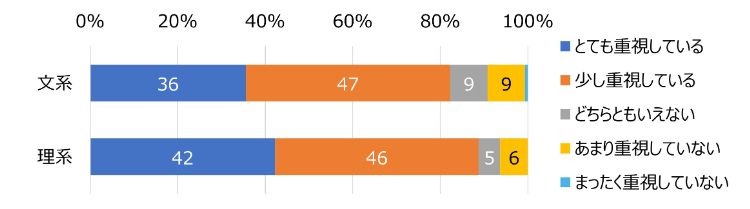

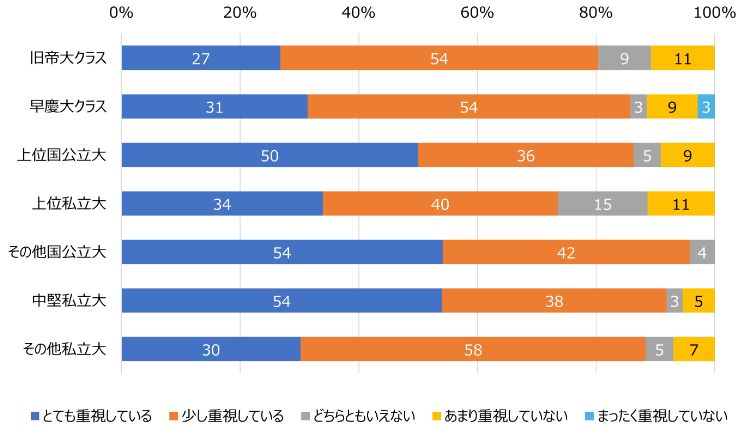

まず、志望企業の選択における「初任給」の重要度については、文系・理系ともに「少し重視している」が最多で47%、46%となっており、「とても重視している」と合わせると、「重視している」の割合は文系で82%と8割、理系では89%と9割にも上っており、大多数の学生が初任給も考慮して志望企業を選択していることがうかがえる(図表9-1)。

【図表9-1】文理別 志望企業の選択における「初任給」の重要度

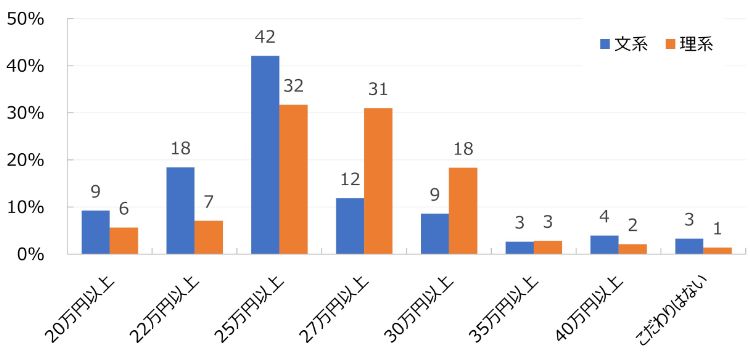

また、「望ましい初任給の金額」を聞いてみると、「25万円以上」が最多で文系で42%、理系で32%となっており、理系では「27万円以上」が31%と1ポイント差で続いており、「27万円以上」~「40万円以上」の合計は54%と過半数に上っている。これに対して文系では27%と3割未満にとどまっており、文系より理系の方が高い初任給を望んでいる学生が多い傾向にあるようだ(図表9-2)。

【図表9-2】文理別 望ましい初任給の金額

これらを大学区分別に見てみると、「志望企業の選択における「初任給」の重要度」については「とても重視している」に違いが表れており、「旧帝大クラス」や「早慶大クラス」の割合は27%と31%で、その他の「その他国立大」や「中堅私立大」の54%などより顕著に低くなっている(図表9-3)。

【図表9-3】大学区分別 志望企業の選択における「初任給」の重要度

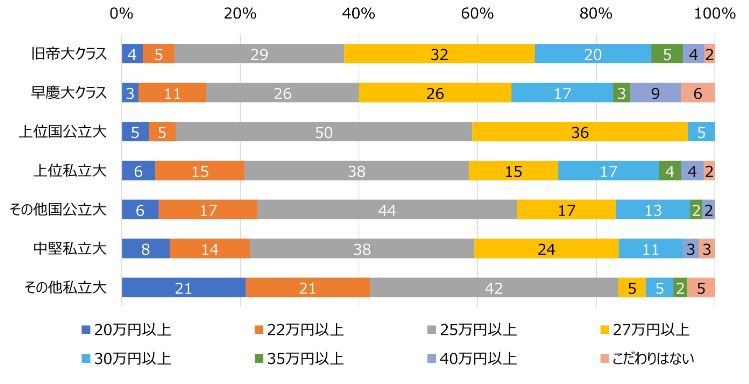

ただし、大学区分別に「望ましい初任給の金額」を見てみると、「旧帝大クラス」や「早慶大クラス」の学生が希望する具体的な額では、「27万円以上」~「40万円以上」の合計がそれぞれ61%、54%となっており、他区分の学生より高い給与を望んでいることが分かる(図表9-4)。

このような背景としては、そもそも「旧帝大クラス」や「早慶大クラス」の学生が志望する企業の給与水準が高い層であることが推測され、強く意識して重要視する必要がないのだろうと推察される。

【図表9-4】大学区分別 望ましい初任給の金額

この先は、会員の方だけがご覧いただけます。会員の方はログインを、会員でない方は無料会員登録をお願いします。

【調査概要】

アンケート名称:【HR総研×就活会議】2026卒学生の就職活動状況に関するアンケート

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)、就活会議(就活会議株式会社)

調査期間:2025年3月6~8日

調査方法:WEBアンケート

調査対象: 2026年卒業予定の「就活会議」会員学生

有効回答:294件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照いただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「ProFuture株式会社/HR総研」

2)当調査のURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称(調査レポートURL) と引用項目(図表No)

・目的

Eメ‐ル:souken@hrpro.co.jp

※HR総研では、当調査に関わる集計データのご提供(有償)を行っております。

詳細につきましては、上記メールアドレスまでお問合せください。

- 1