社内コミュニケーションについて、企業の人事ではどのような課題感を持ち、どのような取組みを行っているのでしょうか。また、社内コミュニケーション活性化に対して、どのような施策が有効的だと考えているのでしょうか。

アサヒビール株式会社とHR総研は、社内コミュニケーションの課題と対策に関する現状の人事の取組みに関するアンケート調査を実施しました。社内コミュニケーション活性化に向けた取組みの実施や効果の状況、社内交流イベント開催の実態、社員の状態を把握するための社員情報の収集・可視化の現状や課題感などを調査しています。また、社内コミュニケーションを円滑にするためのノンアルコール飲料の活用の可能性についてもヒアリングしました。以下、調査結果を報告します。

社内コミュニケーションに関する課題感と取り組み施策の状況 ~課題感の高い社内コミュニケーションの現状、効果が感じられる施策とは?~

大手企業の8割近くが社内コミュニケーションに課題感

まず、社内コミュニケーションに関する課題感の現状から見ていく。

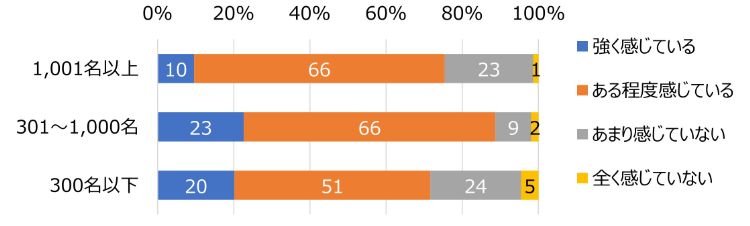

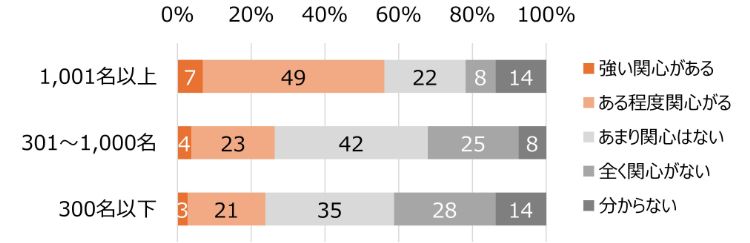

企業規模別に見ると、いずれの企業規模でも「ある程度感じている」の割合が圧倒的に高く、半数~7割近くとなっている。「強く感じている」と「ある程度感じている」を合計した「課題を感じている」とする企業の割合は、従業員数1,001名以上の大企業では76%で8割近く、301~1,000名の中堅企業では89%とほぼ9割、300名以下の中小企業では71%と7割となっている。いずれの企業規模でも高い割合で課題感が持たれていることが分かる(図表1-1)。

【図表1-1】企業規模別 社内コミュニケーションに関する課題感

「部門間」「上司・部下」のコミュニケーション課題感が強い

このように、多くの企業が感じている社内コミュニケーションに関する課題は、どのような関係性において強く感じられているのだろうか。

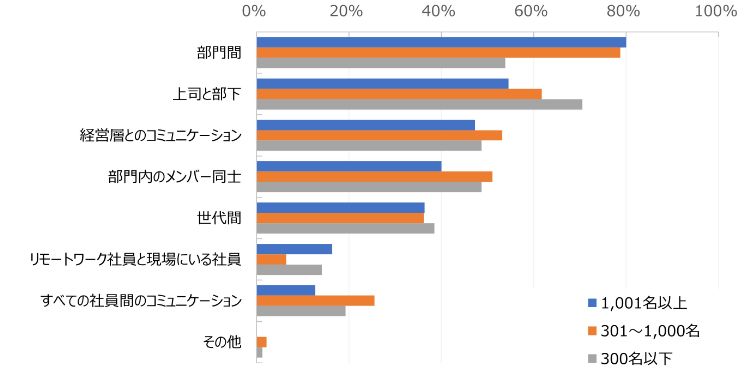

企業規模別に見ると、大企業と中堅企業では「部門間」が最も多く、それぞれ80%、79%と8割に上り、これに次いで「上司と部下」がそれぞれ55%、62%と6割前後となっている。一方、中小企業では「上司と部下」が最多で71%、次いで「部門間」が54%となり、大企業や中堅企業とは順序が入れ替わっている。とはいえ、いずれの企業規模でも「部門間」と「上司と部下」が上位2つの関係性となっており、これらの関係性でのコミュニケーション課題が共通認識となっていることが分かる(図表1-2)。

【図表1-2】企業規模別 社内コミュニケーションに関する課題がある関係性

コミュニケーション不全による業務への影響

それでは、社内コミュニケーション不全によってどのような業務上の課題が生じ得るのだろうか。

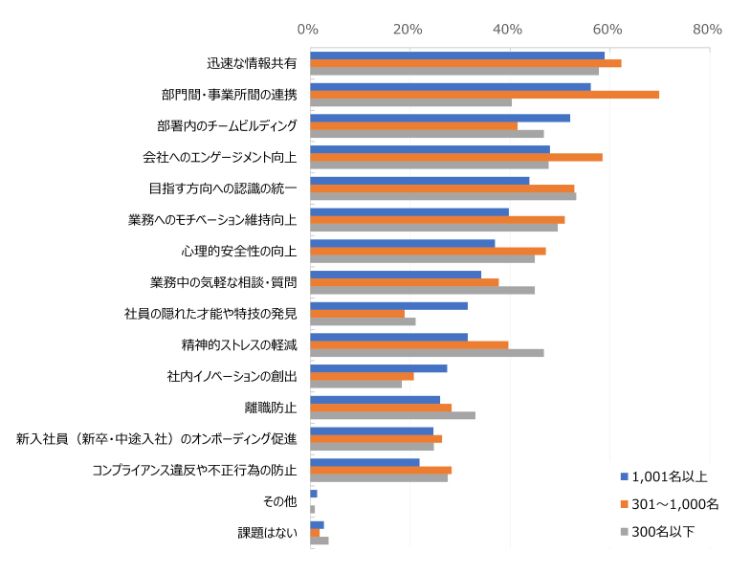

まず大企業では、最も多く挙がっているのが「迅速な情報共有」で59%、次いで「部門間・事業所間の連携」が56%、「部署内のチームビルディング」が52%などとなっている。中堅企業では「部門間・事業所間の連携」が最多で70%、次いで「迅速な情報共有」が62%などとなり、中小企業では「迅速な情報共有」が最多で58%、次いで「目指す方向への認識の統一」が53%などとなっている(図表1-3)。

「迅速な情報共有」はいずれの企業規模でも6割程度と多く挙がり、社内コミュニケーション不全により起こりうる基本的な課題となるだろう。大企業や中堅企業で高い割合となっている「部門間・事業所間の連携」は、企業規模が一定規模以上になると必然的に起こりやすい課題といえる。

【図表1-3】企業規模別 社内コミュニケーション不全による業務上の障害

社内コミュニケーションの活性化施策の状況

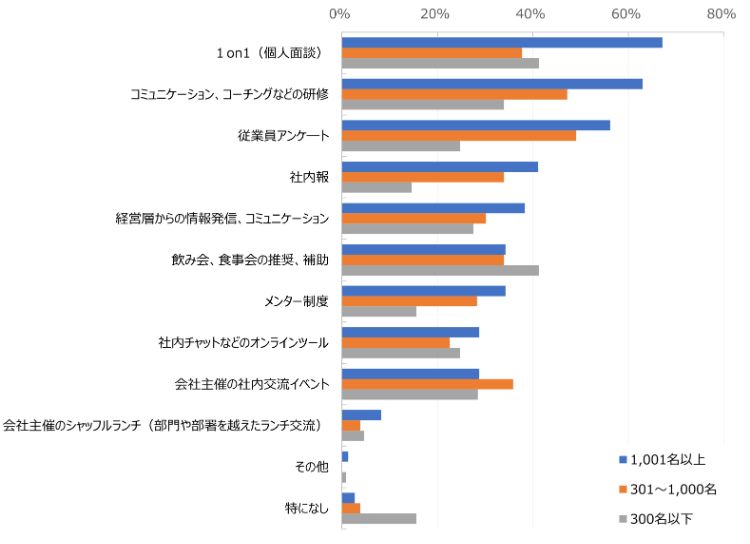

実際に社内コミュニケーション活性化施策として実施している(したことがある)取組みについて見てみる。大企業では「1on1」が最も多く67%、次いで「コミュニケーション、コーチングなどの研修」が63%などとなっており、上司と部下という個人間のコミュニケーション活性化や質向上への研修といった、直接業務に繋がりやすいオフィシャルな取組みが多く挙がっていることが分かる。一方、「飲み会、食事会の推奨、補助」(34%)、「会社主催の社内交流イベント」(29%)などの業務とは離れたアンオフィシャルな場で社員間の交流を促す取組みは3割程度にとどまっている(図表1-4)。

【図表1-4】企業規模別 社内コミュニケーション活性化施策として実施している(したことがある)取組み

効果を感じる施策の上位は「飲み会、食事会の推奨、補助」「1on1」「会社主催の社内交流イベント」

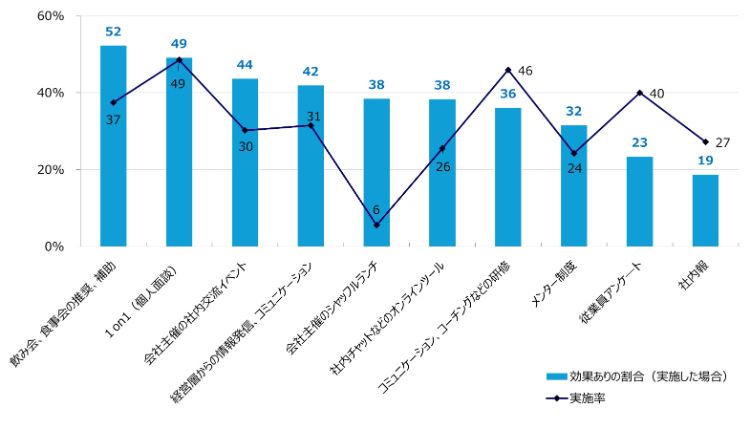

次に、実施した取組みについて効果を感じる企業全体の割合を確認してみる。

まず、折れ線グラフで示す「実施率」を見てみると、「1on1」が最多で49%、次いで「コミュニケーション、コーチングなどの研修」が46%など、オフィシャルな取組みを挙げる企業が多い。一方、効果を感じている割合が最も高いのは「飲み会、食事会の推奨、補助」で52%と半数以上となり、次いで「1on1」が49%、「会社主催の社内交流イベント」が44%などとなっている。また、「会社主催のシャッフルランチ」について実施率は6%と低いものの、実施した企業の中で効果を感じる割合は38%と4割近くに上っていることが分かる。したがって、実際に取り組んだ結果としてその効果を感じる割合は、アンオフィシャルな場で社員間の交流を促す取組みの方が高い傾向となっている(図表1-5)。

それでは、効果を感じる割合の高い「会社主催の社内交流イベント」や「会社主催のシャッフルランチ」など、アンオフィシャルな場で社員間の交流を促す取組みを効果的に行うためには、どのような課題を解決していくと良いのだろうか。

【図表1-5】実施した社内コミュニケーション活性化施策の効果の状況

会社主催の社内交流イベントの開催状況 ~社内交流イベント開催の課題、「運営担当者の負担」と「効果の可視化」~

アンオフィシャルな施策は実施率に比べて効果が高いとの印象

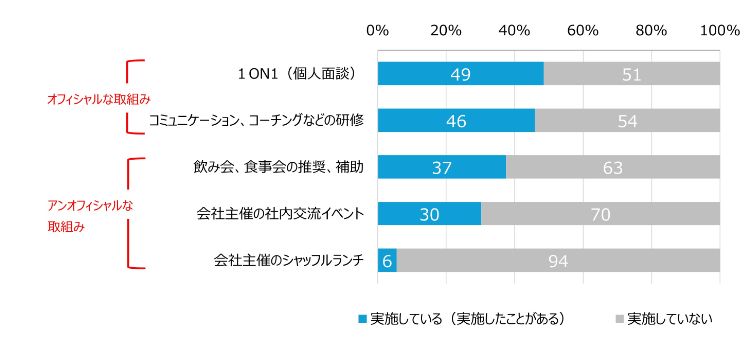

社内コミュニケーション活性化施策について、オフィシャルな取組みとアンオフィシャルな取組みの実施率を整理して比較してみる。

前述したとおり、「1on1」や「コミュニケーション、コーチングなどの研修」のオフィシャルな取組みが半数近くに上る一方、「飲み会、食事会の推奨、補助」、「会社主催の社内交流イベント」は3~4割近く、「会社主催のシャッフルランチ」は6%で、アンオフィシャルな取組みの実施率がオフィシャルな取り組みと比較すると高くはないことがうかがえる(図表2-1)。

一方で、「会社主催の社内交流イベント」や「会社主催のシャッフルランチ」を実施した企業は、その効果が高いと感じていることが分かる。では、このような会社主催の社内交流イベント等を開催するにあたって、主催側となる企業人事はどのような課題を感じているのだろうか。

【図表2-1】社内コミュニケーション活性化施策の実施率の違い

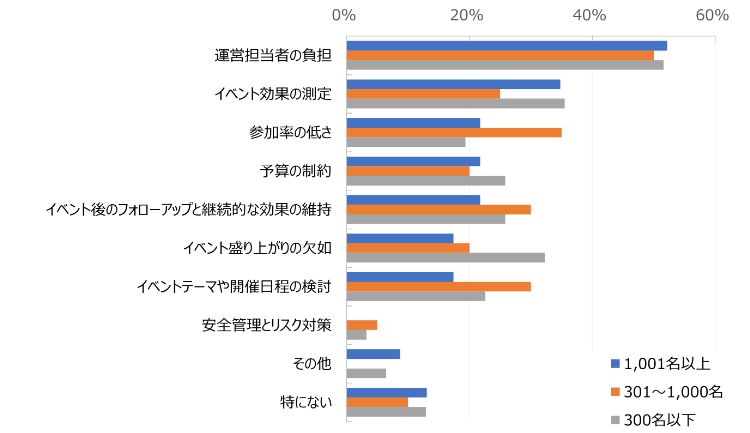

会社主催の交流イベントでの課題は「運営担当者の負担」

会社主催の交流イベント等を開催する上での課題としては、全ての企業規模で多く挙がるのが「運営担当者の負担」で、大企業では52%、中堅企業では50%、中小企業では52%と、いずれも半数程度に上っている。大企業に注目してみると、これに次いで「イベント効果の測定」が35%、次いで「参加率の低さ」と「予算の制約」がともに22%などとなっている(図表2-2)。

これらの課題の傾向を見ると、会社主催の交流イベントは、社内コミュニケーション促進の効果が高いと感じられているにもかかわらず、運営担当者の負担が大きく、実施効果を測定し可視化することが難しいことが、オフィシャルな施策と比べて実施率が高くないことに繋がっていると予想される。

【図表2-2】会社主催の交流イベント等を開催する上での課題

社内コミュニケーション活性化施策の効果測定の指標

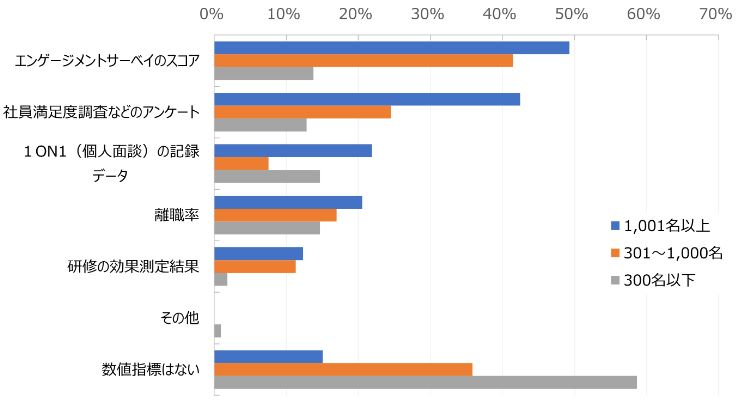

それでは、社内コミュニケーション活性化施策の効果測定にはどのような数値指標が用いられているのだろうか。

大企業と中堅企業では、効果指標に「エンゲージメントサーベイのスコア」が最多でそれぞれ49%、42%、次いで「社員満足度調査などのアンケート結果」が43%、25%などとなっている。ただ、これらの指標は、「1on1」などのオフィシャルな施策の効果測定としては分かりやすいが、社内交流イベントなどのアンオフィシャルな施策の直接的な効果測定としては難しい面があるのかもしれない。(図表2-3)。

【図表2-3】社内コミュニケーション活性化施策の効果測定指標

社内交流におけるノンアルコール飲料の可能性 ~社内交流時のノンアルコール飲料効果への期待、大企業では6割以上が好ましいと回答~

「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」は大企業の約6割が好ましいと回答

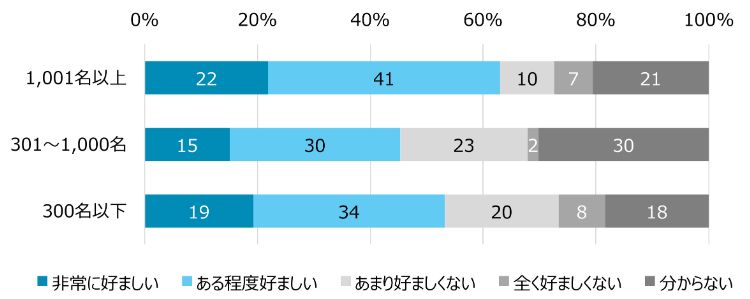

次に、社内コミュニケーション活性化を図る上での「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」に対する企業人事の所感を見てみる。

まず、業務時間内で開催される社内交流の場における「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」については、大企業では「非常に好ましい」と「ある程度好ましい」を合わせると63%で、6割以上が「好ましい」(以下同じ)と感じている。一方、「全く好ましくない」と「あまり好ましくない」を合わせた「好ましくない」(以下同じ)は17%と2割未満にとどまっており、「好ましい」が「好ましくない」の割合を46ポイントも上回っている。中堅・中小企業においても大企業ほどの差異は無いものの、「好ましい」が「好ましくない」の割合を上回る傾向となっている。

したがって、社内交流の場における「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」に対する所感としては、特に大企業において、好意的に捉える企業の方が顕著に多いことがうかがえる(図表3-1)。アルコール飲料はアルコールが飲めない社員に対して提供するわけにはいかないが、ノンアルコール飲料であれば誰にでも提供でき、コミュニケーションの場を盛り上げる効果が期待できることがその要因かもしれない。

【図表3-1】社内交流の場における「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」への所感

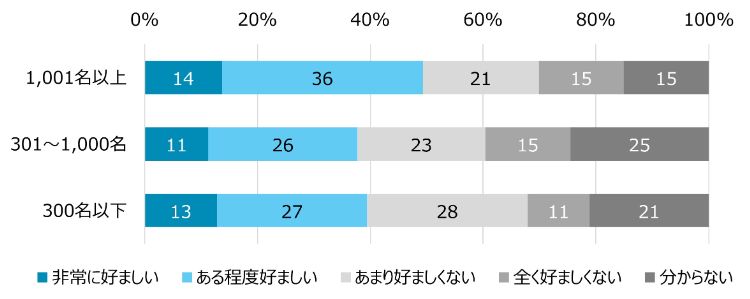

続いて、業務時間内でのビジネスの場における「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」については、大企業では「好ましい」の割合が50%となっている。一方、「好ましくない」の割合は36%と4割近くとなっており、ビジネスシーンより社内交流を目的とした場の方が、ノンアルコール飲料の提供による和やかな場の演出や心理的な距離を縮める効果を期待されやすいのだろう。

【図表3-2】ビジネスの場における「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」への所感

「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」はさまざまなシーンが想定される

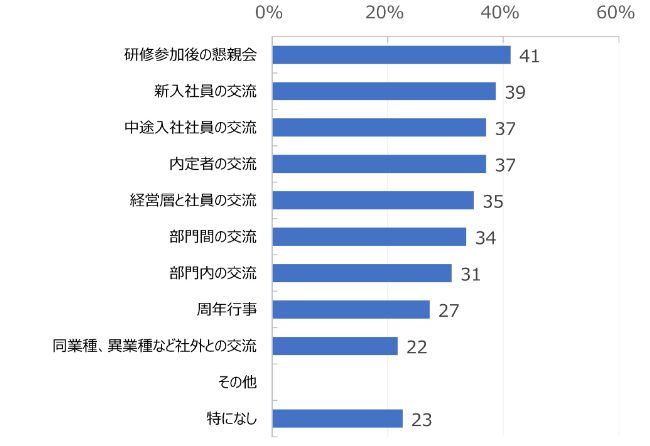

社内コミュニケーション活性化を図る上で、「ノンアルコール飲料の提供による交流促進」に対して好意的な企業が多い中、具体的にどのようなシーンで交流促進の効果が期待されているのだろうか。

まず、社内コミュニケーション活性化を目的とした社内交流シーンでは、「研修参加後の懇親会」が最多で41%、次いで「新入社員の交流」が39%、「中途入社社員の交流」と「内定者の交流」がともに37%、その他「部門間の交流」は34%となるなど、幅広く様々なシーンで効果が期待されていることがうかがえる。

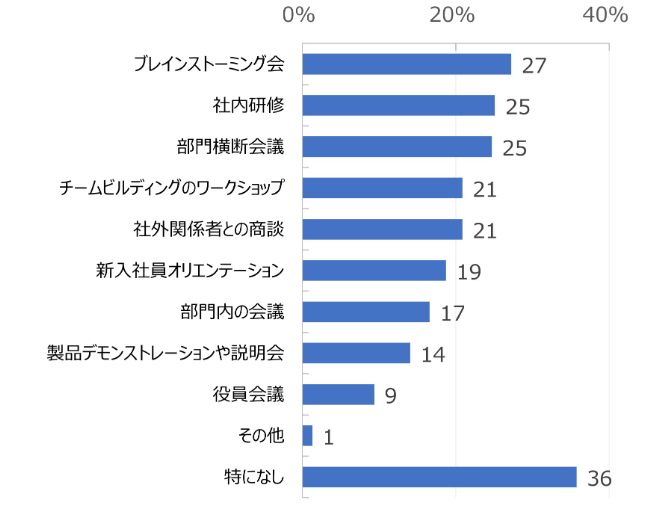

会議や商談などビジネスシーンでは、「ブレインストーミング会」(27%)や「社内研修」(25%)、「部門横断会議」(25%)など心理的な壁の解消や心理的安全性の担保が重要となるシーンが多く挙がっている(図表3-3a,b)。

【図表3-3】ノンアルコール飲料の提供による交流促進の効果が期待されるシーン

a:社内コミュニケーション活性化を目的とした社内交流シーンの場合

b:会議や商談などビジネスシーンの場合

タレントマネジメント領域における課題(社員情報の把握・可視化の状況) ~大企業で9割近くがタレントマネジメントシステムを導入、有効活用に課題も~

社内交流イベントの目的は「社員同士の親睦の深化」「社員のエンゲージメント向上」「部門間・部署間の交流促進」が上位

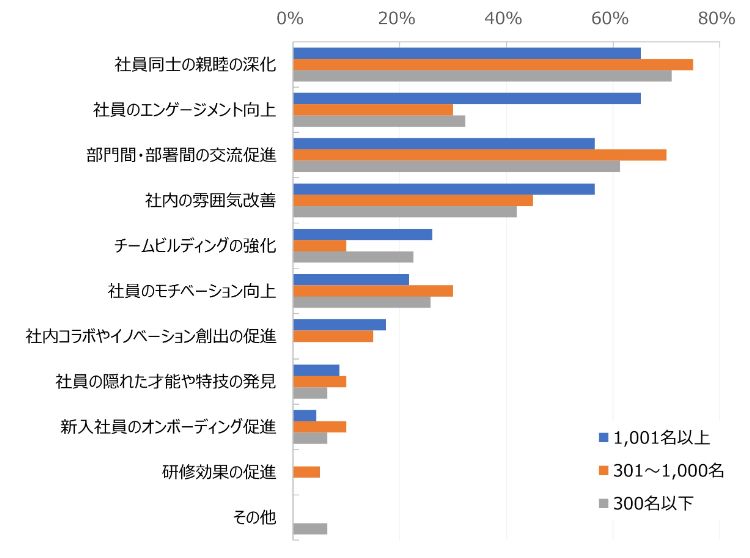

実際に社内交流イベントを開催する企業において、どのような目的を持って開催されているのかを確認してみる。

いずれの企業規模においても「社員同士の親睦の深化」が最多で、大企業では65%、中堅企業では75%、中小企業では71%と7割前後にも上っている。大企業ではこれに次いで「社員のエンゲージメント向上」が65%で、中堅・中小企業より顕著に高い割合で特徴的な目的となっている。さらに「部門間・部署間の交流促進」も上位に挙がり、大企業では57%、中堅企業では70%、中小企業では61%などと6~7割程度に上っている(図表4-1)。これら上位の項目を見ると、普段の業務内だけではなかなか接する機会が得られづらい社員同士の交流を促し親睦を深めることにより、部門を超えた社員同士のネットワーキング効果に対する期待もあるのではないかと推測される。このような社内交流イベントを機に社内ネットワークが広がることによって社員の業務の質が向上したり、社内コラボレーションの機会が増えたりすることも期待されるだろう。

【図表4-1】企業規模別 社内交流イベント開催の目的

このような目的を達成し、より意義深く有益な社内交流イベントとするために、イベントに参加する社員の情報を事前に把握して参加者同士をマッチングしたり、イベント参加によって得られた社員のスキルや専門性などを含めた社員情報を管理・可視化できたりすることができれば、より効果的な施策とすることができるだろう。では、まず社員情報の把握・可視化に関する現状から見ていきたい。

大手企業でタレントマネジメントシステム導入、活用状況

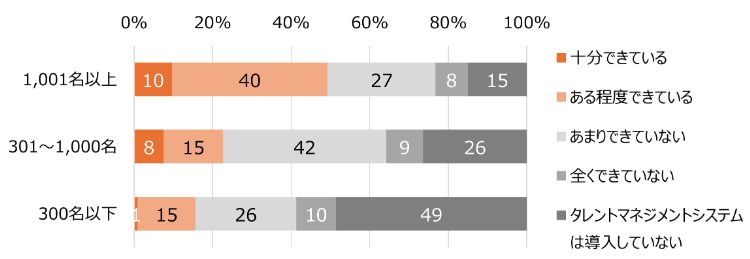

社員情報の把握・可視化について、タレントマネジメントシステムによる社員情報の把握・可視化の状況を企業規模別に見てみると、企業規模が大きいほど対応が進んでいることが分かる。

大企業では「十分できている」と「ある程度できている」を合わせると「できている」(以下同じ)の割合は50%に上る。ただし、「十分できている」は10%と少数派となっている。「導入していない」は15%と2割未満にとどまり、大多数の大企業でタレントマネジメントシステム自体の導入はなされており、活用度が企業によって異なる傾向にあり、十分に活用することへのハードルの高さが感じられる結果となっている(図表4-2)。

【図表4-2】企業規模別 タレントマネジメントシステムによる社員情報の

把握・可視化の状況

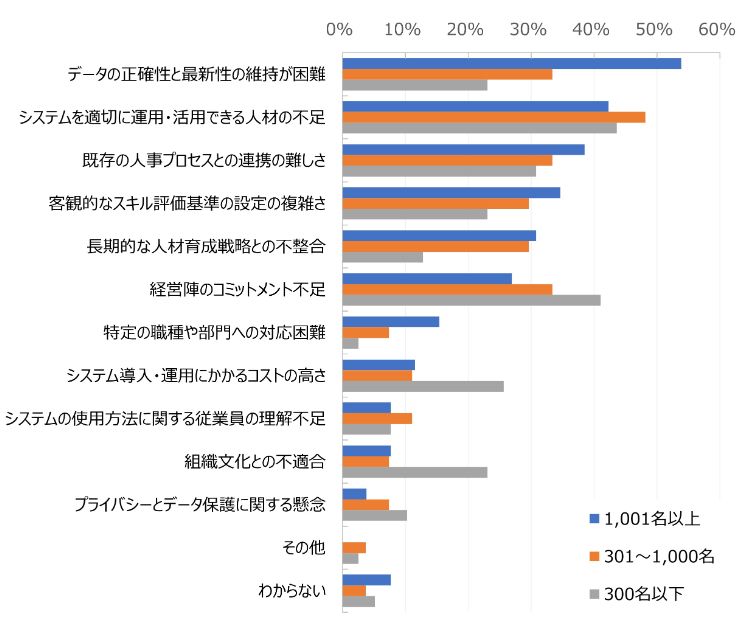

タレントマネジメントシステムの課題は「データの正確性・最新性の維持が困難」が最多

このように、タレントマネジメントシステムによる社員情報の把握・可視化は大企業においても十分に活用されているとはいえない現状があることを踏まえ、その理由を確認してみる。

タレントマネジメントシステムの導入自体は進んでいる大企業の傾向を見てみると、「データの正確性・最新性の維持が困難」が最多で54%と半数以上に上っており、中堅・中小企業の3割程度未満と比較すると顕著に高い割合となっている。これは従業員数が多い大企業ならではの理由であることが推測される。次いで「システムを適切に運用・活用できる人材の不足」が42%、「既存の人事プロセスとの連携の難しさ」が39%などとなっている。社員情報を収集できていてもそれを有効活用できる人材が不足していたり、異動・配置や人材育成などの人事プロセスに連携し得る形でデータが管理されたりしなければ、タレントマネジメントシステムによる効果的な社員情報の可視化が進められないというのが、大企業を中心とした企業の実態なのだろう(図表4-3)。

【図表4-3】企業規模別 社員情報の把握・可視化が上手くできていない理由

社内交流イベントでのAIによる自動マッチングへの関心度は大企業で約6割

ここで、タレントマネジメントシステムやAIを活用して収集された社員情報を元に、これから開催される社内交流イベント参加者について、イベントテーマに即して相性の良い参加者同士を自動的にマッチングするシステムがある場合、そのシステムに対する企業人事としての関心の高さを聞いてみた。

そうすると、大企業では「強い関心がある」と「ある程度関心がある」を合わせて「関心がある」(以下同じ)の割合が56%と6割近くに上り、関心度が2割程度にとどまる中堅・中小企業より圧倒的に関心のある企業が多いことがうかがえる。従業員数の多い大企業では、部門間の連携に対する課題感も高く、社員情報の効果的な活用に対するニーズも比較的高い傾向にある中、このようなAIによるマッチングシステムの活用による社内交流イベントの運営しやすさや開催効果の向上が期待されていると推測される(図表4-4)。

【図表4-4】企業規模別 AIで社員情報の収集・社内交流イベント参加者をマッチングするシステムへの関心

社内コミュニケーションの活性度の測定に必要な社員情報は何か

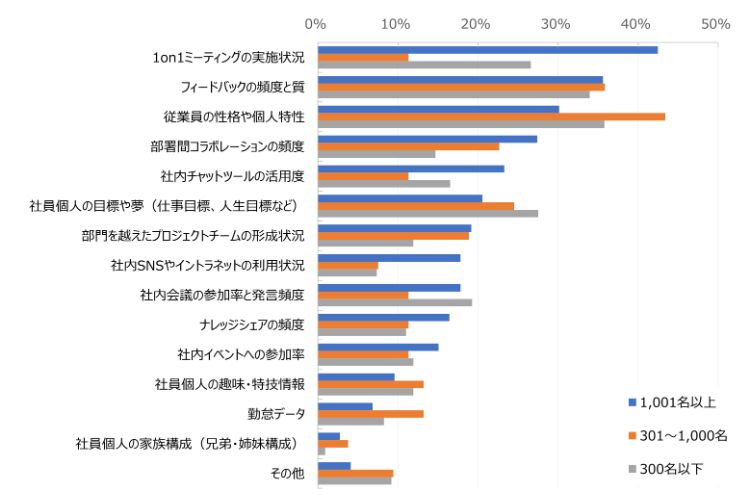

最後に、どのような社員情報があると社内コミュニケーションの活性度や個人の状態の把握に効果的と思われるかを聞いてみたところ、大企業では、「1on1の実施状況」や「フィードバックの頻度と質」といった上司と部下のコミュニケーション情報が上位2項目に挙がり、それぞれ43%、36%と4割程度となっている。これに次いで「従業員の性格や個人特性」が30%で、さらに「部署間コラボレーションの頻度」が27%と3割近くに上っている。これらの情報が、正確性と最新性を持って収集され有効に活用されることで、社内コミュニケーションの効果的な活性化に繋げることが期待される。さらにAIにより社内交流のテーマや目的に応じて相性の良い参加者がマッチングすることなどで、質の高い社内ネットワーキング効果が期待され、今後の業務の質向上や生産性向上などにも繋がることが期待できるかもしれない(図表4-5)。

【図表4-5】企業規模別 社内コミュニケーションの活性度や個人の状態の把握に効果的と思われる社員情報

調査全体を通して調査全体を通してまとめると、社内コミュニケーションに課題を感じる企業が大半であり、様々な施策が講じられているが、比較的効果が高いと感じられている会社主催の社内交流イベントなどのアンオフィシャルな施策については、運用面での大変さ、効果測定の難しさなどから、オフィシャルな施策より実施率が高くない現状が分かった。また、社内交流イベントなどでノンアルコール飲料を活用することに好意的な印象を持つ大企業が多く、コミュニケーションの場を活性化する効果が期待されているようだ。

社員の状態を把握するタレントマネジメントシステムは、このようなコミュニケーションの効果測定を行うものとしても重要だが、導入はしているけれども十分活用できていない大企業が多く、今後、社員の状態などの情報を効率的に収集・運用できる仕組みが求められるだろう。AIによる社内コミュニケーションの自動マッチングなども、そのような仕組みの一部として今後普及が進むかもしれない。

【調査概要】

アンケート名称:【アサヒビール×HR総研】「社内コミュニケーションの課題と対策」に関するアンケートに関するアンケート

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)

調査期間:2024年11月11~20日

調査方法:WEBアンケート

調査対象:企業の人事責任者・担当者

有効回答:235件

※本調査レポートの詳細や引用依頼につきましては、下記窓口までお問合せください。

●HR総研(ProFuture株式会社):souken@hrpro.co.jp

- 1