理系学生は「2024年5月以前」に半数が就活開始、文系よりも早期スタートの傾向

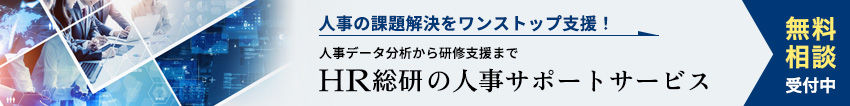

まず、2026年卒学生の就職活動の状況について見てみる。「2024年12月時点での就職活動の進捗」については、文系・理系ともに「就職活動をすでに始めている」が最も多く、文系では85%、理系でも80%となっており、「就職活動を終了した」学生は文系で8%、理系で13%となっている。9割以上の学生が就職活動を開始しているか、すでに終了していることが分かる(図表1‐1)。

【図表1‐1】文理別 2024年12月時点の就職活動の進捗

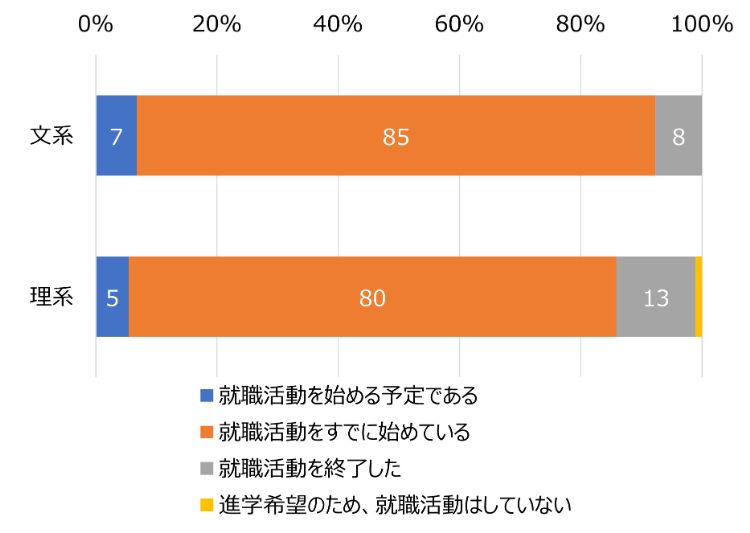

「就職活動を開始した時期」については、文系では「2024年6月」が最多で38%であるのに対し、理系では「2024年5月以前」が最多で53%となっており、理系学生の方が文系学生よりも早期に就職活動を開始する傾向がうかがえる。このような傾向の背景には、理系学生は学業や研究の繁忙度が高いため、早めに内定を獲得しておきたいという意識が働くとともに、近年継続している企業による理系学生の採用ニーズの高まりにより、企業の採用活動の早期化に対応するべく理系学生も就職活動を前倒しせざるを得ない状況にあることが推測される(図表1‐2)。

【図表1‐2】文理別 就職活動を開始した時期

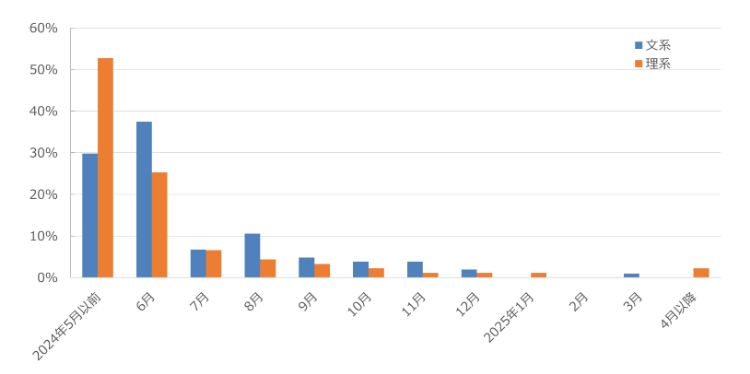

次に、「就職活動としてすでに取り組んでいること」については、「『リクナビ』『マイナビ』などの就職ナビへの登録」が最多で84%、次いで「インターンシップへの応募・参加」が70%、「応募・エントリーシートの提出」が56%となっている。また、「企業の選考面接」(50%)や「企業の採用適性検査受検」(44%)など、本選考に向けた具体的なアクションを行っている学生も少なくない(図表1‐3)。

【図表1‐3】就職活動としてすでに取り組んでいること

面接への苦手意識が最大の不安要素、文理ともに約6割

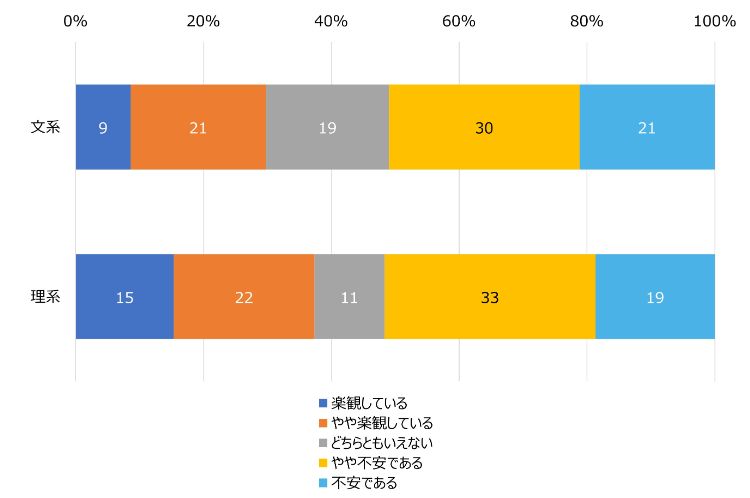

「自身の就職活動に対する所感」について文理別で見ると、文系では「楽観している」(9%)と「やや楽観している」(21%)を合わせた楽観派(以下同じ)が30%であるのに対し、「やや不安である」(30%)と「不安である」(21%)を合わせた不安派(以下同じ)が51%と、不安を感じている学生が過半数を占めている。理系では楽観派が37%(「楽観している」15%、「やや楽観している」22%)と文系より7ポイント高く、不安派は52%(「やや不安である」33%、「不安である」19%)となっている。2024年12月時点での調査であることを踏まえると、面接などの本選考が本格化する前の段階から、文系・理系ともに半数以上の学生が不安を抱えていることがうかがえる。文系では楽観派が3割にとどまっている一方で、理系では文系よりも楽観派がやや多く、文系と理系による認識の違いがうかがえる。(図表2‐1)。

【図表2‐1】文理別 自身の就職活動に対する所感

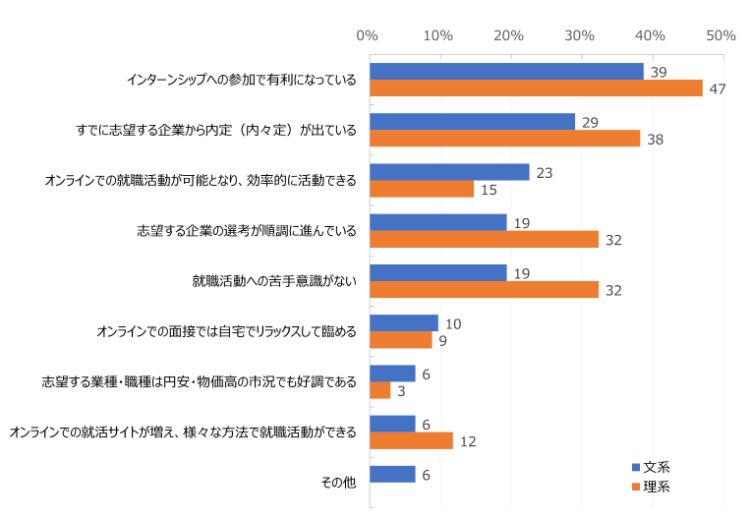

「自身の就職活動について楽観視している理由」については、文系では「インターンシップへの参加で有利になっている」が最多で39%、次いで「すでに志望する企業から内定(内々定)が出ている」が29%、「オンラインでの就職活動が可能となり、効率的に活動できる」が23%などとなっている。理系については、「インターンシップへの参加で有利になっている」が最多で47%、次いで「すでに志望する企業から内定(内々定)が出ている」が38%、「志望する企業の選考が順調に進んでいる」と「就職活動への苦手意識がない」がともに32%となっている(図表2‐2)。文系・理系ともに、インターンシップへの参加が就職活動に対する自信につながっていることが分かる。また、理系学生の方が文系学生よりも選考の進捗が早く、それが理系において楽観派が多いことにつながっていると推測される。

【図表2‐2】文理別 自身の就職活動について楽観視している理由

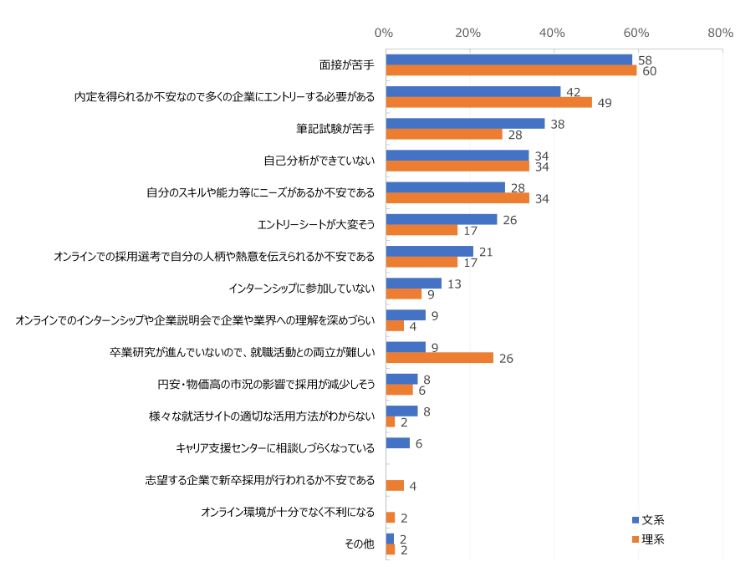

「不安視している理由」については、文系・理系ともに「面接が苦手」が最も多く(文系58%、理系60%)、次いで「内定を得られるか不安なので多くの企業にエントリーする必要がある」(文系42%、理系49%)となっている。

文系と理系で差異が見られる項目としては、「筆記試験が苦手」は文系(38%)が理系(28%)を10ポイント上回る一方、「卒業研究が進んでいないので、就職活動との両立が難しい」では理系(26%)が文系(9%)を17ポイント上回っている。面接への不安と内定獲得への不安が文系・理系共通の主要な懸念事項となっていることがうかがえる。また、筆記試験への不安は文系学生において、研究活動との両立や専門性に関する不安は理系学生において、より顕著に表れている(図表2‐3)。

【図表2‐3】文理別 自身の就職活動について不安視している理由

情報収集のチャネルは企業HPが最多、クチコミサイトの利用率も高い

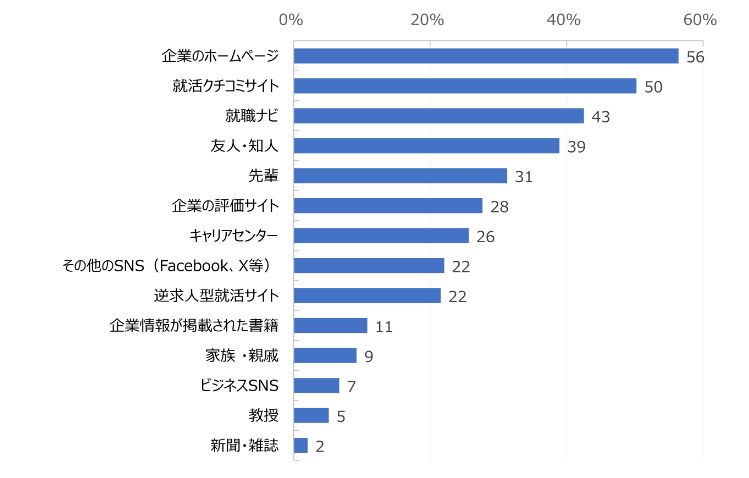

「就職活動で利用している情報収集のチャネル」については、「企業のホームページ」が最多で56%、次いで「就活クチコミサイト」が50%、「就職ナビ」はこれらを下回る43%となっている。「企業のホームページ」や「就活クチコミサイト」が上位となっていることから、直接的かつ詳細な情報が得られるチャネルの重要性が高いこと分かる。また、「友人・知人」(39%)や「先輩」(31%)など、身近な人間関係からの情報収集も一定の割合を占めており、学生は企業の公式情報に加えて、身近な人の実際の経験に基づく具体的な情報も重視していることがうかがえる(図表3‐1)。

【図表3‐1】就職活動で利用している情報収集のチャネル

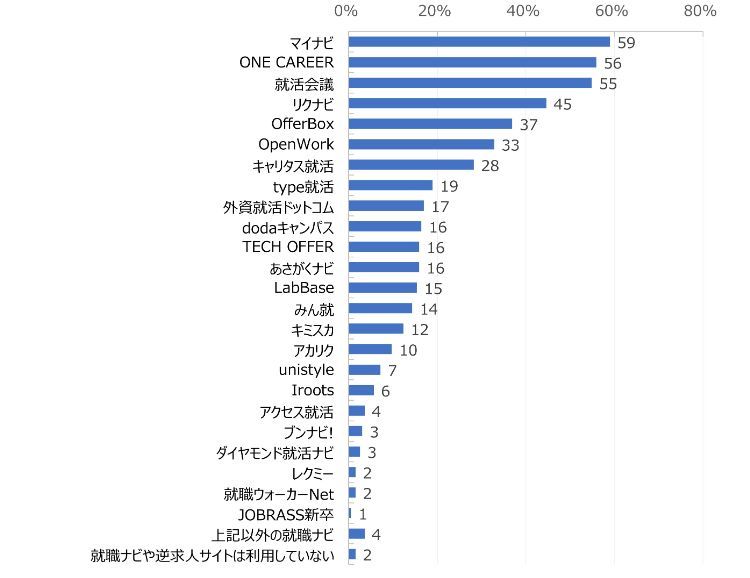

「活用している就活関連サービス」については、「マイナビ」が最多で59%、次いで「ONE CAREER」が56%、「就活会議」が55%、続いて「リクナビ」が45%となっている。「マイナビ」や「リクナビ」のような従来型の就職ナビだけでなく、「ONE CAREER」や「就活会議」といった、クチコミや情報共有型のプラットフォームも高い利用率を示しており、学生が多角的な情報源を活用していることがうかがえる(図表3‐2)。

【図表3‐2】活用している就活関連サービス

就職活動で生成AIを使用しない学生はわずか2割、理系学生はより積極的に活用

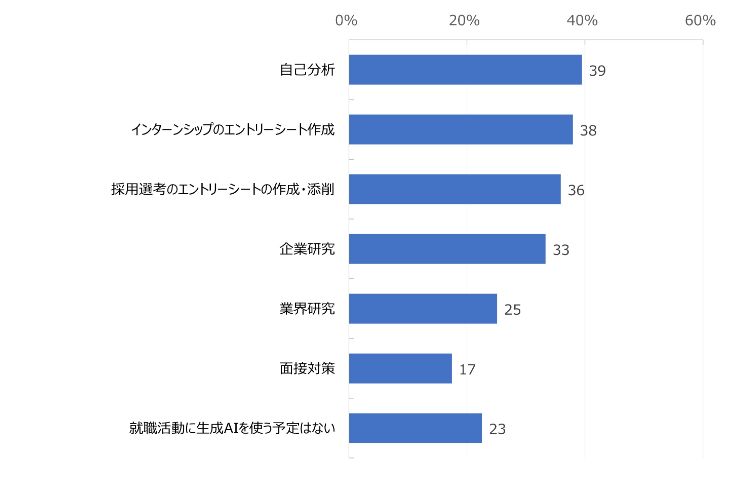

「就職活動における生成AIの活用状況」については、「自己分析」が最多で39%、次いで「インターンシップのエントリーシート作成」が38%、「採用選考のエントリーシートの作成・添削」が36%となっている。一方で、「面接対策」は17%と利用率が低く、「就職活動に生成AIを使う予定はない」は23%となっている。約8割の学生が何らかの形で就職活動に生成AIを利用しており、特に文章作成や自己分析といった準備段階のタスクにおいて活用が進んでいることがうかがえる。一方で、面接対策など、よりインタラクティブで高度なサポートが求められる場面では活用が進んでいないことが分かる(図表4‐1)。

25卒学生の就職活動においては、弊社による2024年6月時点の調査結果として「(生成AIを)活用しない」が55%と過半数に上っており、「活用する」とする学生の用途としては、「採用選考/インターンシップのエントリーシートの作成・添削」が6割前後で圧倒的に多く、今回調査で最多となっている「自己分析」は3割にとどまっていた。このように、1学年違うだけで就職活動への生成AIの活用が急激に進み、その活用用途も多岐に渡るようになっているという実態が明らかとなっている。

【図表4‐1】就職活動における生成AIの活用状況

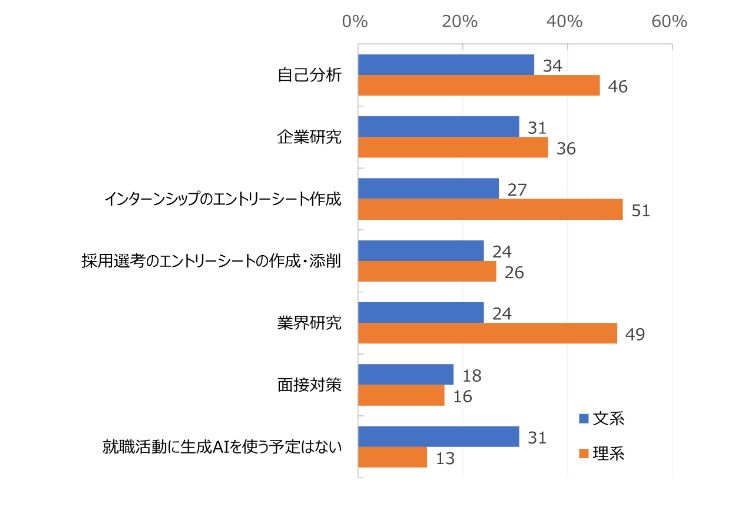

生成AIの活用状況について文系・理系別に見てみると、「面接対策」を除く全ての項目において、理系学生の方が文系学生よりも生成AIを活用していることが分かる。「就職活動に生成AIを使う予定はない」は理系が13%であるのに対し、文系は31%と18ポイントもの差が見られる。理系学生は、学業や研究の中でデジタルツールやAI技術に触れる機会が多いと考えられ、活用に対する抵抗感が少ないことが就職活動を含めた幅広い場面での積極的な利用につながっているのだろう(図表4‐2)。

【図表4‐2】文理別 就職活動における生成AIの活用状況

理系学生は8割が自身の専門性と仕事内容の親和性を重視

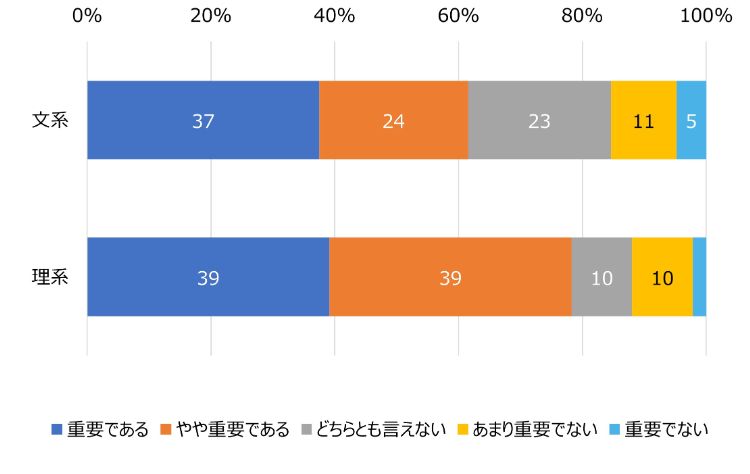

「自身の専門性と仕事内容の親和性に関する重視度」について文系・理系別に見てみると、理系では「重要である」(39%)と「やや重要である」(39%)との合計は78%となっている。文系でも「重要である」(37%)と「やや重要である」(24%)との合計は61%となっており、文系・理系いずれも自身の専門性を重視する学生が多いことが分かる。また、理系学生についてはその傾向が顕著であり、自身の専門性を活かせる仕事への関心が非常に高いことがうかがえる(図表5‐1)。理系では多くの場合、研究室での活動や実験、プログラミングなど、具体的な技術やスキルの習得に多くの時間を費やし、これらの専門的なスキルが特定の業界や職種と直接的な結びつきを持つことも多く、これまで培ってきた専門性への愛着や、その投資に見合った活用機会を求める意識が強いと考えられる。

【図表5‐1】文理別 自身の専門性と仕事内容の親和性に関する重視度

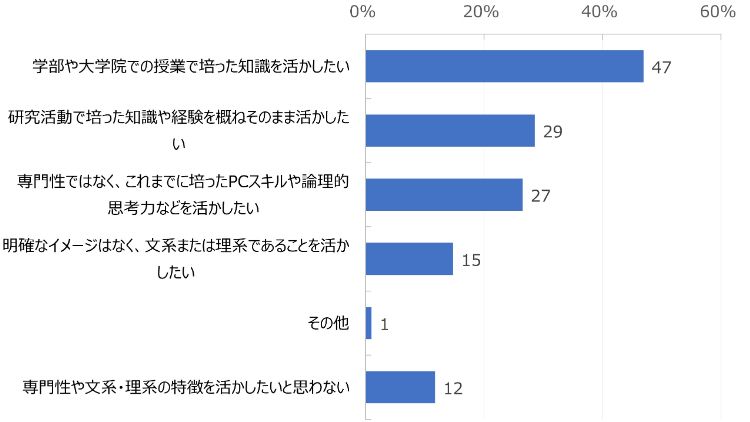

「仕事で活かしたい専門性」については「学部や大学院での授業で培った知識を活かしたい」が最多で47%、次いで「研究活動で培った知識や経験を概ねそのまま活かしたい」が29%、「専門性ではなく、これまでに培ったPCスキルや論理的思考力などを活かしたい」が27%などとなっている。約半数が大学での正課教育で得た専門知識の活用を志向している一方で、研究活動での経験を活かしたい層と、専門性よりも汎用的スキルの活用を重視する層がそれぞれ3割前後で拮抗していることがうかがえる(図表5‐2)。専門知識と研究の経験を直接活用できる職務内容を具体的に提示し、専門性の活用を重視する学生層の期待に応えることに加え、専門教育を通じて培われた論理的思考力やスキルの転用可能性を明示し、より柔軟なキャリアパスを提示することで、汎用的スキルの活用を志向する学生層にも訴求を図ることが重要といえる。

【図表5‐2】仕事で活かしたい専門性

インターンへの参加は8〜9月がピーク、8月が最多で6割

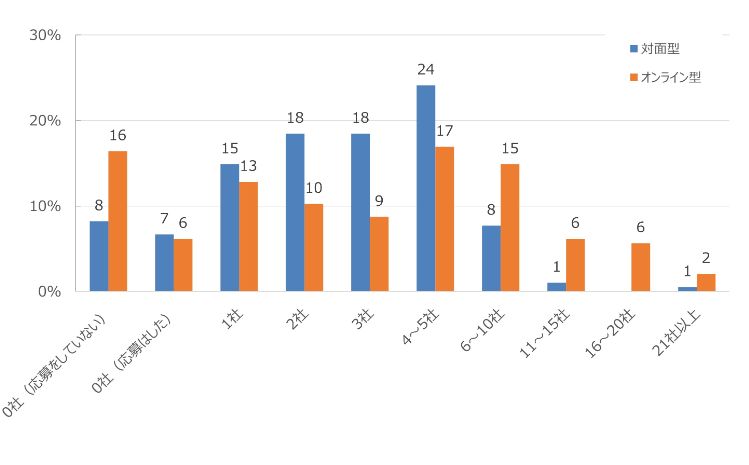

ここからはインターンシップへの参加状況を見ていく。開催形式別に見てみると、「4~5社」に参加した割合が最も高く24%、次いで「2社」と「3社」がともに18%となっている。一方、オンライン型では「4~5社」に参加した割合が最も高く17%、次いで「6~10社」が15%、「3社」が9%であった。対面型インターンシップはある程度数を絞って参加し、オンライン型は比較的多社に参加する学生が多いことが分かる。オンライン形式の利便性が、複数のインターンシップへの参加を可能にしていると考えられる(図表6‐1)。

【図表6‐1】開催形式別 インターンシップへの参加社数

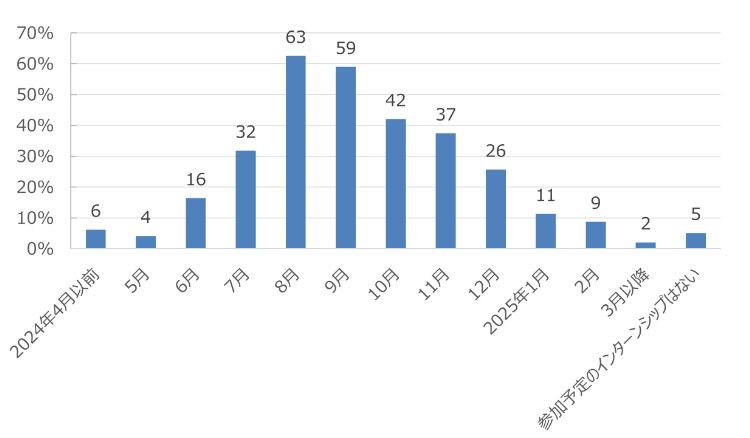

「インターンシップへの参加時期」については、「2024年8月」が最多で63%、次いで「2024年9月」が59%、「2024年10月」が42%などとなっており、夏期休暇期間の参加率が特に高いことが分かる。また、「2024年7月」も32%と比較的多くの学生が参加している。「参加予定のインターンシップはない」と回答した学生は5%と少数派で、多くの学生が何らかのインターンシップに参加済みである。もしくは参加を予定していることが分かる。

例年どおり夏期休暇期間におけるインターンシップ参加率が高い傾向が見られるとともに、10月以降から12月にかけての学生にとっては通常授業がある期間にも3割近くから4割程度の参加率が見られている。この背景には、対面だけではなくオンライン形式での参加も可能となり、自宅や研究室からの参加しやすさがあると推測される。一方、「2025年1月」以降の参加率は1割程度にとどまっており、インターンシップの参加時期の早期化も進んでいることがうかがえる(図表6‐2)。

【図表6‐2】インターンシップへの参加時期

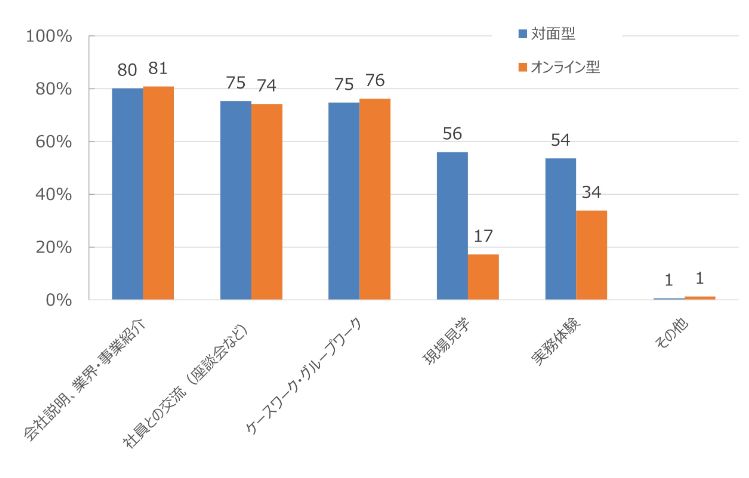

次に、「参加したインターンシップのプログラム内容」について実施形式別に見てみる。対面型とオンライン型で共通して「会社説明、業界・事業紹介」が最多で、対面型80%、オンライン型81%となっている。また、「社員との交流(座談会など)」が対面型75%、オンライン型74%となっており、「ケースワーク・グループワーク」も対面型75%、オンライン型76%と高い割合を占めている。「現場見学」、「実務体験」については対面型での参加が圧倒的に多くなっている。対面では体験型の充実が鍵となり、オンラインでは参加者が積極的に関与できるワーク型プログラムや交流機会を工夫するなど、インターンシップの目的に応じて形式ごとの特性を活かしたプログラム設計が求められる。

【図表6‐3】実施形式別 参加したインターンシップのプログラム内容

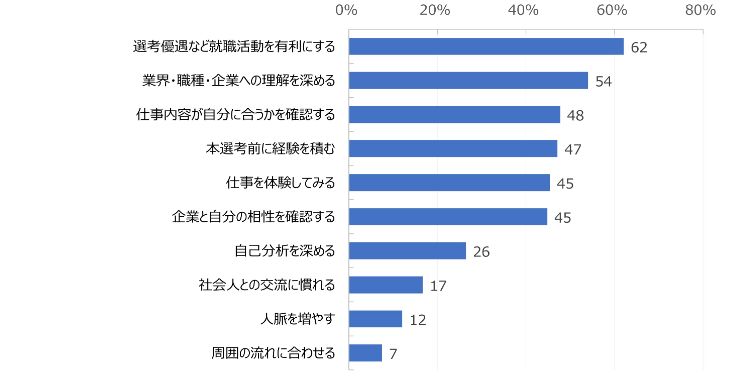

「インターンシップに参加する目的」については、「選考優遇など就職活動を有利にする」が最多で62%、次いで「業界・職種・企業への理解を深める」が54%、「仕事内容が自分に合うかを確認する」が48%となどとなっている。「本選考前に経験を積む」(47%)や「仕事を体験してみる」(45%)も多くの学生が挙げており、インターンシップを通じて具体的な職務体験や選考対策に活用しようとしていることがうかがえる(図表6‐4)。

【図表6‐4】インターンシップに参加する目的

「最も重要なインターンシップの内容」について、フリーコメントで得られた主な意見を一部抜粋して、以下に紹介する(図表6‐5)。

「図表6‐4」の「インターンシップに参加する目的」でもトップとなった選考優遇に言及するコメントや、実際の業務体験、社員とのコミュニケーションの機会など、入社後のイメージを持てるような内容を重視する声が多かった。

【図表6‐5】最も重要なインターンシップの内容

| 最も重要なインターンシップ内容 | 文理区分 | 大学区分 |

|---|---|---|

| ケースワークを通して業務を疑似体験できること | 文系 | 旧帝大クラス |

| インターンシップ後の優遇措置 | 文系 | 旧帝大クラス |

| しっかりグループワークがあり、FBがもらえる | 文系 | 早慶大クラス |

| 大学の授業を休む必要がなく、選考優遇の可能性があり、企業理解を深められるところ | 文系 | 上位私立大 |

| 就職活動において有意義な内容で、優遇を受けられること | 文系 | その他国公立大 |

| 選考優遇につながること | 文系 | その他国公立大 |

| 企業の業務内容や会社理解を深めることが出来るもの | 文系 | その他私立大 |

| 社員や人事の方と話す機会があるか | 文系 | その他私立大 |

| 業務内容の体験をできるかどうか 実際の仕事を行うものだけではなく、グループワークなど、人とコミュニケーションが取れるものがあれば参加したくなる | 理系 | 旧帝大クラス |

| 早期選考につながること。それがないならほぼ参加する意味はないと思っている | 理系 | 旧帝大クラス |

| 事業創造・経営者目線による事業戦略立案 | 理系 | 上位国公立大 |

| その会社で働くイメージを明確にもつことができるようになるかどうか | 理系 | その他国公立大 |

インターン経由での面接・内定(内々定)の状況は?

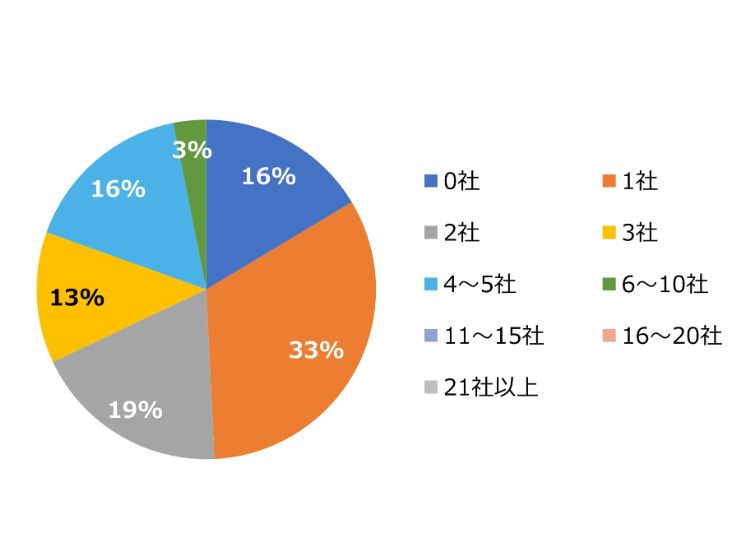

次に、インターンシップがどのように実際の選考につながっているかを見てみる。2024年12月時点で、「インターンシップを経由して面接選考に進んでいる企業数」については、「1社」が最多で33%、次いで「2社」が19%となっている。「0社」は16%と、すでに面接選考を受けている学生については、8割以上がインターンシップ経由での面接選考を少なくとも1社以上受けており、インターンシップから早期選考に至るルートが定着していることがうかがえる(図表7‐1)。

【図表7‐1】インターンシップを経由して面接選考に進んでいる企業数

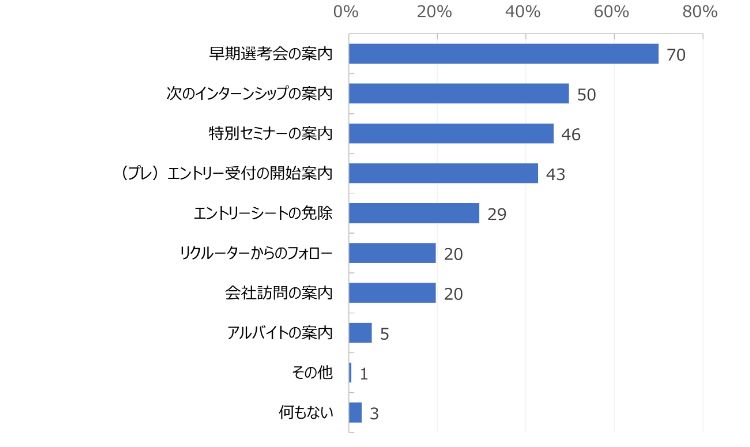

「インターンシップに参加した企業からのアプローチ」については、「早期選考会の案内」が最も多く70%を占めている。次いで、「次のインターンシップの案内」が50%、「特別セミナーの案内」が46%、「(プレ)エントリー受付の開始案内」が43%などとなっている。また、「何もない」は3%にとどまった。多くの企業がインターンシップ参加者に対し、次の採用ステップや関連イベントへの参加を促すアプローチを行っていることが分かる。また限定的ではあるが、一部の企業ではエントリーシートの免除などの選考優遇やリクルーターからの個別フォローといった対応も行われている(図表7‐2)。

【図表7‐2】インターンシップに参加した企業からのアプローチ

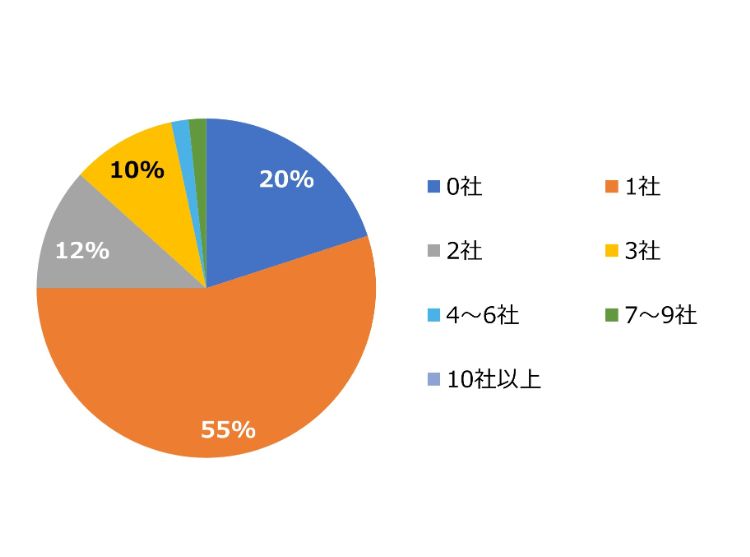

2024年12月時点で、「インターンシップを経由して内定(内々定)を受けた企業数」については、「1社」が最多で55%、次いで「2社」が12%、「3社」が10%となっている。「0社」は20%と、すでに内定(内々定)を受けている学生の8割が、インターンシップに参加した企業からの内定(内々定)を受けていることが分かる(図表7‐3)。

【図表7‐3】インターンシップを経由して内定(内々定)を受けた企業数

定年まで同一企業で働くことを希望する学生は文理ともに4割未満

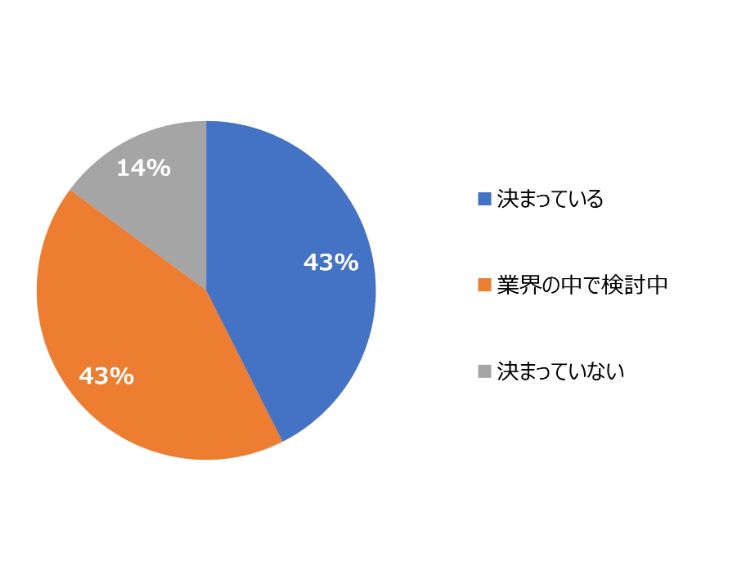

次に、志望企業の検討状況や選考の進捗状況について見てみる。「入社を志望する企業の検討状況」については、「決まっている」と、「業界の中で検討中」がともに43%となっている。「決まっていない」と回答した学生は14%であり、2024年12月時点では約6割の学生が志望企業を特定できていないか、業界内で比較検討中であることが分かる(図表8‐1)。

【図表8‐1】入社を志望する企業の検討状況

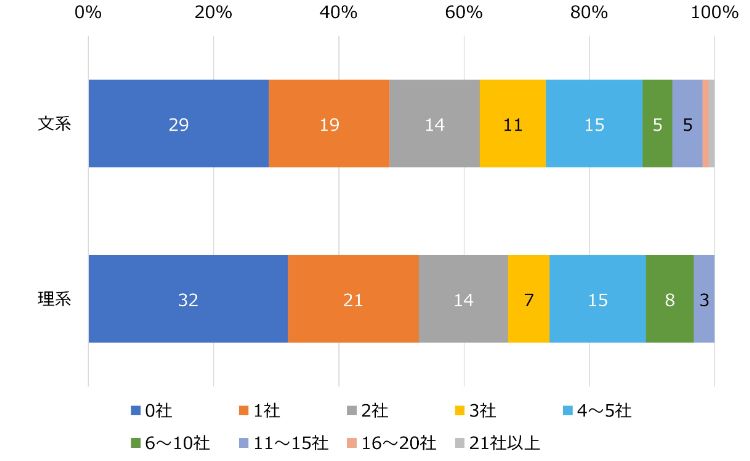

「すでに採用選考の面接を受けた社数」については、「0社」は文系で29%、理系で32%となっており、文系・理系ともに約7割の学生が少なくとも1社の面接を受けていることが分かる。4社以上の面接を受けた学生も文系・理系ともに3割程度おり、早期選考やインターンシップ経由での採用活動が一定程度進行していることがうかがえる(図表8‐2)。

【図表8‐2】すでに採用選考の面接を受けた社数

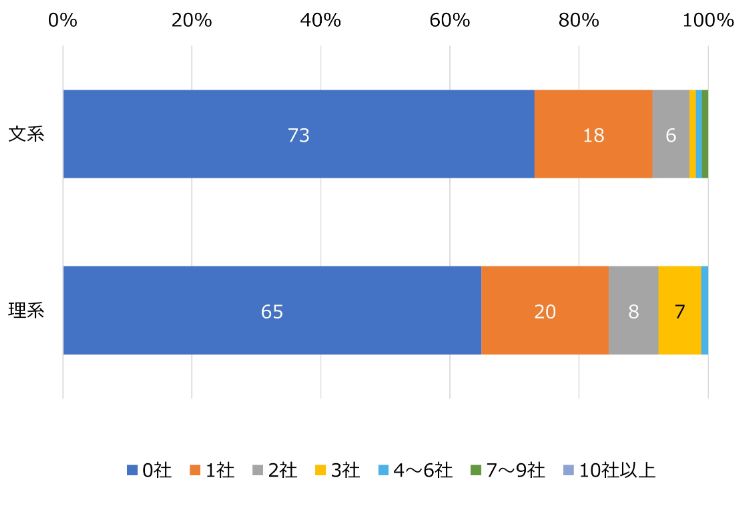

インターンシップ参加の有無に関係なく、「すでに内定(内々定)を受けた社数」について確認したところ、文系・理系ともに「0社」が最多で、文系で73%、理系で65%となっており、内定獲得者はまだ少数派であることが分かる。また、文系と理系で比較すると、文系に比べて理系の方が1社以上の内定を獲得している学生の割合は8ポイント高くなっている。図表1‐3で示したとおり、理系の方が就職活動開始時期が早く採用ニーズも高いことから、特に優秀層の理系学生は内定(内々定)も早い段階で出ていることが推測される(図表8‐3)。

【図表8‐3】文理別 すでに内定(内々定)を受けた社数

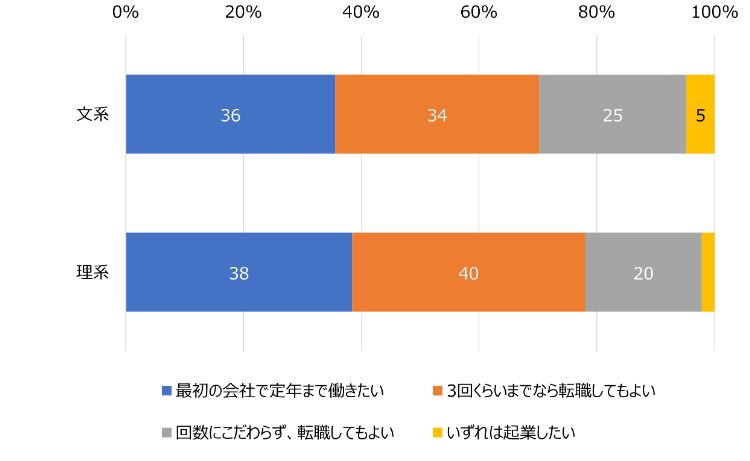

「学生の就業についての意識」については、「最初の会社で定年まで働きたい」と回答した割合が、文系で36%、理系で38%となっており、4割近くの学生が長期的な安定を志向していることが分かる。一方で、「3回くらいまでなら転職してもよい」と考えている学生は、文系で34%、理系で40%と、ほぼ同程度かそれ以上の割合を占めている。また、「回数にこだわらず転職してもよい」と回答した学生は、文系で25%、理系で20%となっており、理系よりも文系の方が転職に対して柔軟な考えを持つ傾向が見られる。「いずれは起業したい」と回答した学生は、文系で5%、理系で2%にとどまり、起業志向の学生は少数派であることが分かる(図表8‐4)。近年の学生の就業意識は多様化しており、「定年まで同じ会社で働く」と考える学生が一定数いる一方で、転職を前提としたキャリア形成を考えている学生も少なくない。新卒採用の際に長期的かつ多様なキャリアパスの選択肢を提示するとともに、転職を視野に入れている学生が多いことを踏まえ、社内でのキャリアチェンジやスキルアップの機会を強調することも、採用競争力の強化には重要な点といえる。

【図表8‐4】文理別 就業に関する意識

【調査概要】

アンケート名称:【HR総研×就活会議】2026卒学生の就職活動状況に関するアンケート

調査主体:HR総研(ProFuture株式会社)、就活会議(就活会議株式会社)

調査期間:2024年11月25日~12月20日

調査方法:WEBアンケート

調査対象: 2026年卒業予定の「就活会議」会員学生

有効回答:196件

※HR総研では、人事の皆様の業務改善や経営に貢献する調査を実施しております。本レポート内容は、会員の皆様の活動に役立てるために引用、参照いただけます。その場合、下記要項にてお願いいたします。

1)出典の明記:「ProFuture株式会社/HR総研」

2)当調査のURL記載、またはリンク設定

3)HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称(調査レポートURL) と引用項目(図表No)

・目的

Eメ‐ル:souken@hrpro.co.jp

※HR総研では、当調査に関わる集計データのご提供(有償)を行っております。

詳細につきましては、上記メールアドレスまでお問合せください。

- 1