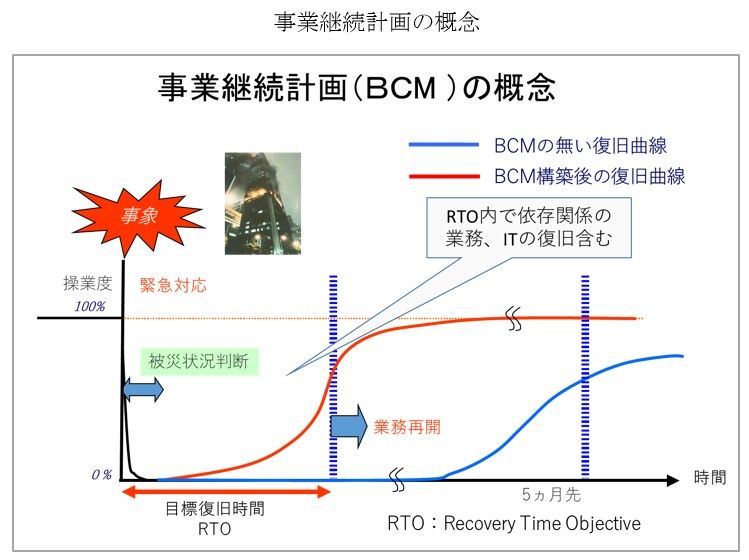

BCMでは、事業中断による顧客、財務、法規制、社会の評判などへの影響を考慮し、企業内に数ある事業を時間的な緊急度の高さで優先順位を付け、災害時に顧客の要望する目標時間内に復旧することが求められる。そのためには、自社における優先度の高い事業のプロセスを描き、社内外の依存関係を明確にし、目標とする時間内にこれらを復旧する必要がある。

事業中断が国内外にもたらす多大な影響

BCMでは、事業中断による顧客、財務、法規制、社会の評判などへの影響を考慮し、企業内に数ある事業を時間的な緊急度の高さで優先順位を付け、災害時に顧客の要望する目標時間内に復旧することが求められる。そのためには、自社における優先度の高い事業のプロセスを描き、社内外の依存関係を明確にし、目標とする時間内にこれらを復旧する必要がある。ところが、今日のビジネスにおいて、企業は全てを自社で賄うことは不可能であり、サービスや製品を他社に依存し、サプライチェーンを築くことが多い。これは、大量生産や生産性向上には貢献するが、そこにはリスクも伴う。阪神淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災、そして熊本地震で、日本だけでなく世界の多くの企業でサプライチェーンの中断の連鎖による大きな影響が出たことは記憶に新しい。

また、企業は効率化を追求し、徹底的なコスト削減を行うため、生産拠点や物流拠点、取引先などを集約せざるを得ない状況もある。これは、その拠点や取引先に障害が発生した場合、代替拠点や取引先の手配を困難にし、主要事業の停止に直結する確率が格段に増加していることを意味する。

さらに近年、国際化の中でほとんどの日本企業は、海外企業とのビジネスが必須となり、国際化に伴うリスク(政治、経済、宗教、民族、価値観の違い、テロなど)も格段と高くなってきている。よって、事業を海外で展開し、海外に拠点を持っている企業が災害に見舞われた場合、事業が中断することにより日本の企業に影響を与えると同時に、その国の従業員や地域社会に、直接・間接的に影響を与えることになる。

従って、日本国内の事業だけでなく、海外に展開している事業のBCM構築は必須であり、社会的責任でもあると言える。

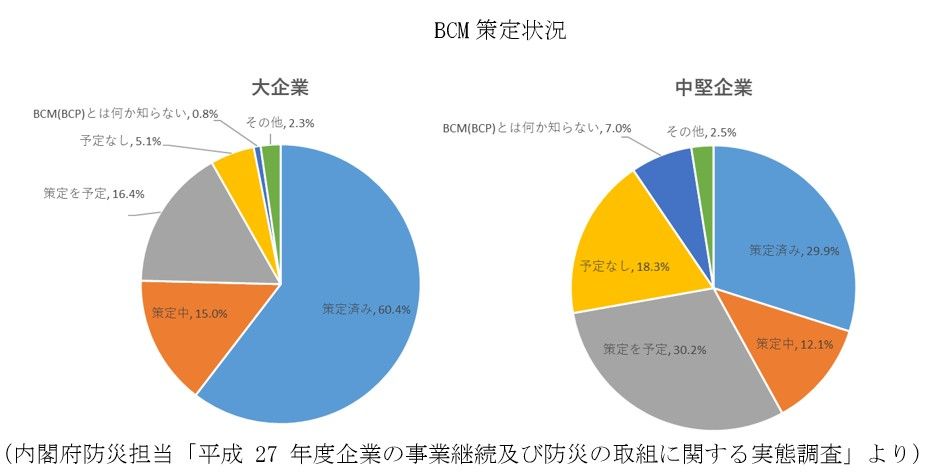

機能していない日本のBCM

構築済みの大手企業のBCMが、なぜ機能していなかったのか。日本では、冒頭で述べたように防災・減災に力を注いでいるが、災害はいつどこで起こるのか、どんな規模になるのか予測が困難である。加えて防災やリスク対策費用は、企業の予算に依存するため、考えられる全ての災害対策を講ずることはできない。

したがって、多くの場合、災害を防ぎきることは難しい。そうした災害による事業中断後、必須事業を目標とする時間内に、いかに復旧し事業を継続するか、BCMの構築目的はここにある。

次回(最終回)は、将来へ向けた変化に対応できるレジリエントな組織について考えたい。