「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」の意味

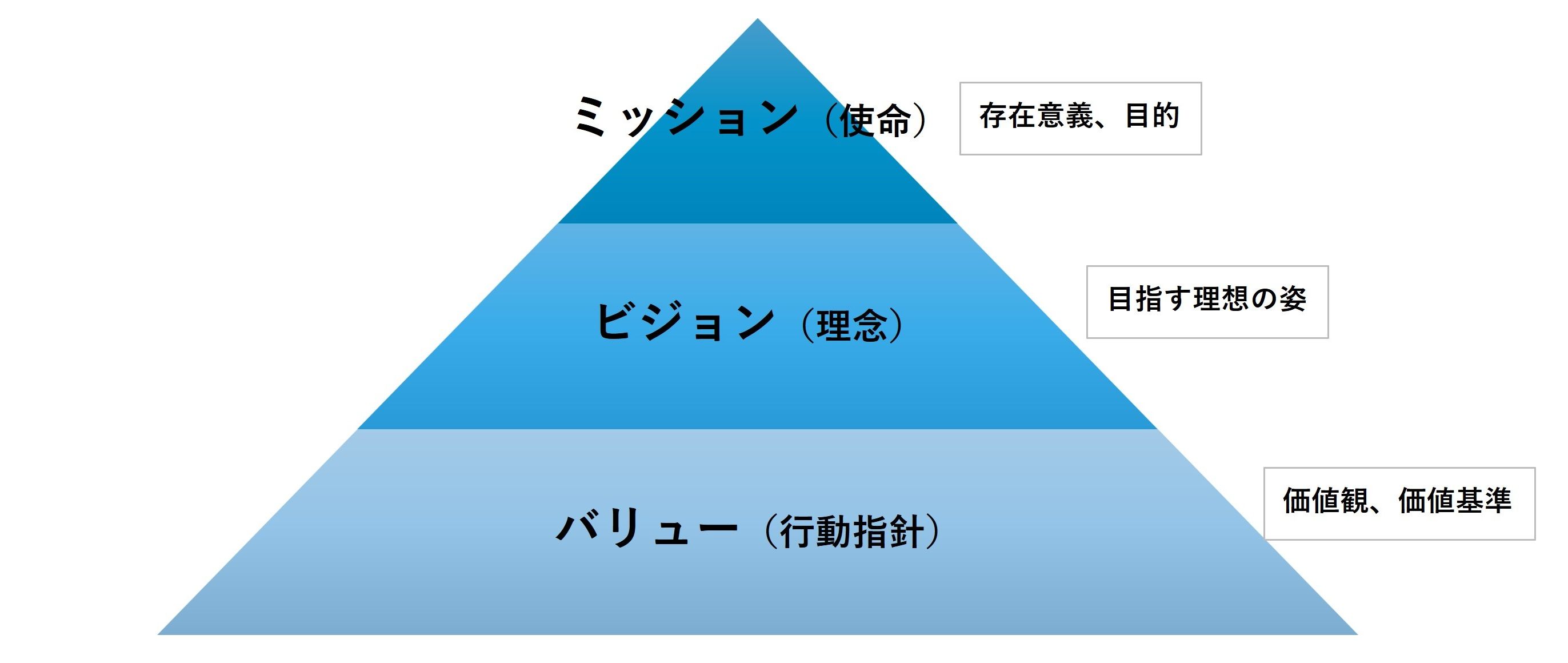

「MVV」とは、企業経営の核となる3つの要素、ミッション(Mission)、ビジョン(Vision)、バリュー(Value)の略語を指す。日本語ではそれぞれ使命、理念、行動指針などと訳される。「マネジメントの父」、「現代経営学の父」と称されるピーター・ドラッカー氏によって提唱され、現在では多くの企業がこの考え方を取り入れている。MVVを構成する3つの要素は以下だ。

●ミッション

まずミッションとは、その組織が存在する意義や目的を意味する。組織のメンバーがミッションを理解することで、各々がその実現に向けて自分は何を目標とすれば良いかを考えやすくなり、自分の仕事により専念できる。

●ビジョン

次に、ビジョンとは、目指す理想の姿を指す。使命を達成するためにはどういう組織の状態でなければいけないか、もしくは使命を実現した組織の将来像と言い換えてもいい。

●バリュー

バリューは、組織の価値観や価値基準を表す。ミッションやビジョンを実現するためにも、社員はこうした行動をする必要があるという基軸が定められている。

この3つの関係性としては、バリューはビジョンの土台となり、またビジョンはミッションの土台となる。すなわち、ミッションの達成のために、ビジョンを実現する必要性があり、そのためにも、具体的な価値基準となるバリューが定められているのだ。

企業理念や経営理念、行動指針との違い

「MVV」に類する用語に、経営理念や企業理念・行動指針などがある。どう違うのかをここで説明したい。まず、経営理念とは、経営を進めるにあたり、どういった方針や手段を取るのかを明文化したものだ。そのため、時代背景や経営者の交代などによって、変わることもありえる。次に、企業理念とはその会社の存在意義を表したものだ。企業として社会にどのような価値を提供するのかを定めたものなので、変化することはほとんどない。

最後に行動指針だが、これは経営理念や企業理念を達成するための行動原則をまとめたものだ。具体的にどのように行動を取るのかが示されている。

「経営理念」の意味とは? ビジョン、ミッションとの違いやパナソニックとトヨタの事例も解説

「MVV」が重要視されている理由

そもそも「MVV」は、今なぜ重要視されているのであろうか。その答えは、「MVV」が、全従業員にとって会社のあるべき未来を導く羅針盤、道標と位置づけられるからである。事業に勢いがあれば、方向性が揃っていなくても一定の成果は出るかもしれない。しかし、大きな壁に遭遇した時に、「MVV」がなければ企業は単なる烏合の衆に成り下がってしまう。さらに、企業として顧客や求職者などの第三者に自らの存在意義を理解してもらいやすくなるという狙いもある。「MVV」を提唱したピーター・ドラッカー氏は、著書『Managing in the Next Society』において、こう記している。

なかでも、ピーター・ドラッカー氏が強調しているのは、ミッションの位置付けだ。企業が自らの使命や理想を見失うことなく、変わりゆく社会環境に柔軟に適合していくには、会社の判断軸となるミッションが機能するかどうか。そこに掛かっていると考えているからである。

「MVV」策定のメリット

「MVV」を定めることで、どのようなメリットが享受できるのか。代表的な5つを取り上げてみたい。●従業員エンゲージメントの向上

新型コロナウイルスの感染拡大によりリモートワークの導入が一気に定着した。その一方では、会社への帰属意識が低下している課題も出てきており、従業員のエンゲージメントに関心が集まっている。こうしたなか、「MVV」は、個人の主体性に対して、良い影響を及ぼすとされている。独自のミッションがあれば、それに惹かれて応募する人材が増え、また従業員が「MVV」に納得することで、チームとしての一体感が醸成されやすくなる。結果として、業績の向上も見込まれる。●自社の価値観にマッチした採用の実現

会社の「MVV」が言語化されていると、社内共通の価値観が醸成されやすくなる。採用活動においても、応募者が自分たちの価値観と合うかどうかを、独自の判断でなく、共通した認識で確かめやすくなる。そのため、自社の価値観にマッチした人材を採用でき、入社後のギャップも防げる可能性も高い。●採用活動での魅力の発信

近年は、採用活動において働きやすさをアピールする企業が増えている。具体的には、「残業が少ない」、「休みがとりやすい」、「ワークライフバランスが整っている」などを打ち出している。条件が整っている企業であれば、その方向性も間違いではないが、どの企業にも当てはまるというものでもない。もし明確な「MVV」があるなら、むしろそちらを企業の魅力として伝えた方が良いだろう。企業として目指す方向性や価値観に学生や求職者が共感することで、仕事に対する意欲が高まり、前向きに取り組んでくれるからだ。●共通指針の形成

「MVV」は、社員が日々行うことになる意思決定を迅速かつ、的確にさせてくれる重要な判断軸、価値観として機能する。時代環境は、ますます混乱・混迷の度合いを強くしているだけに、どのような判断を下せば良いのか難しい面があるが、社内に「MVV」がしっかりと根付いていれば、皆が納得できる意思決定をどの社員もできるようになる。●意思決定の迅速化

VUCA時代と呼ばれる予測困難な現代において、「MVV」は判断・価値観の軸となる。そのため企業の方向性や価値基準が明確になり、社員一人ひとりが迷いなく迅速に判断を下せるようになる。上司への確認や過去事例の参照といった余計な手間が省け、「MVV」を基準にした判断によって周囲の納得感も得られやすくなるだろう。「MVV」策定と見直しのタイミング

企業の基礎となる「MVV」は本来、起業時や創業時に策定することが望ましい。ただし、変化の激しい現代においては、必ずしも創業時の「MVV」に固執する必要はない。「MVV」の見直しや変更が推奨されるタイミングは主に以下の2つだ。1つ目は、社会情勢や市場環境の変化により、自社の存在意義や方向性を再定義する必要が生じた場合。特に自社の成長が鈍化したときや、これまでの戦略と大きく舵を切る必要が出てきた際には、見直しを検討すべきだろう。

2つ目は、組織体制や経営方針が大きく変わるタイミングだ。例えば、社長の代替わり、M&A後の統合期、周年記念時、株式上場時などだ。こうした重要な転換期に合わせて「MVV」を見直すことで、新たな指針として組織全体に浸透させやすくなる。

「MVV」を策定する方法

「MVV」はいかにして決めていけばいいのか。策定の方法を4ステップで解説しよう。(1)事業内容や目的を整理する

まず経営陣が中心となり、企業の創業時からの思いや事業目的、将来の目指すべき姿、価値観、解決したい社会課題について整理する。「MVV」は企業の根幹に関わるため、事業への深い理解を持つメンバーで議論を重ねることが重要だ。(2)市場、社会情勢、ステークホルダーを分析する

次に、政治や経済、テクノロジーなどの観点から社会情勢を分析し、また顧客のニーズや競合他社の動向などの市場、自社の強みなどを整理する。客観的に現状分析を行うことで、企業を取り巻く環境変化や市場でのポジショニング、ステークホルダーからの期待を明確にすることができる。(3)「MVV」を決める

分析結果を基に、ミッション→ビジョン→バリューの順で策定していく。まず企業の存在意義を表すミッションを時間をかけて決め、次にそれを実現するための理想像としてビジョンを設定する。最後に、現場の意見も取り入れながら、具体的な行動指針となるバリューを定めていくと良い。(4)社内外へ周知する

「MVV」は策定して終わりではなく、社内外に広く発信する必要がある。社内には経営者自身が発信することで、その重要性が従業員により伝わりやすくなる。社外に対しては、ウェブサイトやプレスリリースなどで公表していく。また、一度だけでなく継続的に周知を繰り返すことで、組織全体への浸透が図れる。「MVV」策定する際のポイント

次に「MVV」を策定する際に意識したいポイントを4つ紹介する。●それぞれの一貫性を保つ

ミッション、ビジョン、バリューの3つには一貫性を持たせることが重要だ。バリューはビジョンを実現するための具体的な行動指針となり、ビジョンはミッションを達成するための理想像となる。それぞれがつながりを持つことで、社員の行動イメージの解像度が上がり、日々の業務で意識しやすくなる。●シンプルで覚えやすい内容にする

「MVV」は一目見て内容を理解できるボリュームにしたい。長すぎる文章や項目が多すぎる場合、社員全員が把握できない恐れがある。特にバリューは情報が多くなりやすいが、誰が見ても覚えやすい情報量に抑えることを意識する。●誰もが理解できる言葉を選ぶ

流行りの言葉や語感の格好良さではなく、誰もが理解でき、広く認知を得られる言葉を選ぶことも大切だ。耳慣れない横文字の言葉や人によって解釈が分かれる言葉、難解な言葉の使用は避けたい。●社会の変化に対応した内容にする

現代はインターネットやSNSの普及により、消費者が企業に注目する度合いが強まっている。時代錯誤な内容は批判の対象となる可能性もあるため、社会情勢に合わせて適宜見直しを行い、時代や社会性を踏まえた表現を意識すると良い。「MVV」を浸透させるポイント

想定しやすい課題としてあるのが、「MVVはあるけれど、社内になかなか浸透しない」というケース。ここでは、「MVV」浸透のためのポイントを挙げてみたい。●社内報の作成

社内報は、企業の情報共有や社員間コミュニケーションの促進などに役立つ。その中で、会社の「MVV」を随時取り上げ、社員への理解を促していきたい。●クレドカードの作成

クレドカードとは、企業の行動指針を印刷したカードを指す。従業員はそのカードを常に携帯し、必要に応じて再確認することで、「MVV」を踏まえた意思決定や行動が図れるようになるだろう。●1on1の実施

1on1の狙いの一つとしてあるのが、会社のミッションを上司から部下へ直接浸透させることである。時間はかかるものの、社員一人ひとりに確実に「MVV」を浸透させていく上では、有益な手段であると言える。●表彰の実施や評価制度の工夫

ミッションやバリュー(行動指針)に基づく行動をした社員を全社レベルで表彰・評価するのも効果的だ。定期的に表彰式を行うのも良いが、日常的に評価しあえる仕組みを導入できるとより良い。実施する上では、表彰・評価の基準をオープンにすることをぜひ心がけたい。基準が明確であれば社員は、行動に移しやすくなるからだ。●中長期目線での実施

どんな施策を選択したとしても、すぐに「MVV」が社内に浸透するということはない。確かな成果を導くには、どうしても時間がかかってしまう。それだけに、中長期の目線を持って継続的に施策の実施に取り組んでいく必要がある。●経営者からの発信

人事だけでなく、あらゆる機会を通じて、経営者が自ら「MVV」の重要性を説くことも意義深い。会社がそれだけ「MVV」を重視しているという強い姿勢が、社員に伝わるからだ。●従業員の腹落ち

社員が自社の「MVV」をどう理解しているのかを、確認する機会を設けてみるのも良いアイデアだ。受け取り方や解釈は、やはり社員によって少しずつ異なってきてしまう。それを共有化することで、「MVV」を自分事として捉えることができるようになる。「MVV」の企業事例

最後に、「MVV」の代表的な企業事例を紹介したい。●キリンホールディングス

「社会における永続的、長期的なキリンの存在意義 キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します」というのが同社のミッションだ。ビジョンには「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV先進企業となる」とあるように、近年注目されるCSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)が盛り込まれている。未来を見据え時代をリードする企業でありたいとする同社の姿勢が伝わってくる。それらのミッション、ビジョンを実現する価値観となるバリューとしては、「熱意・誠意・多様性〈Passion. Integrity. Diversity.〉」を掲げている。キリンホールディングス:企業方針

●ソフトバンクグループ

ソフトバンクグループは、経営理念として「情報革命で人々を幸せに」を掲げている。人々の幸せに貢献した上で目指すべき将来的なビジョンとしては、「世界の人々から最も必要とされる企業グループ」とある。その実現には、チャレンジ精神や成長が不可欠となってくるだけに、バリューには「No.1」、「挑戦」、「逆算」、「スピード」、「執念」というグループのDNAと言える4つの言葉を設定している。いずれも、シンプルな言葉で表現されているのが同社の特徴だ。社員に伝わりやすいだけでなく、記憶にも残りやすいので常に意識しながら行動していけるメリットがある。●旭化成

旭化成が掲げているミッションが「世界の人びとの"いのち"と"くらし"に貢献します」というものだ。それを実現するためのビジョンを「『健康で快適な生活』と『環境との共生』の実現を通して、社会に新たな価値を提供していきます」として、目指す姿を明確にしている。またバリューとして「誠実」、「挑戦」、「創造」の3つを定め、誰に対しても誠実であること、果敢に挑戦し自らも変化し続けること、結束と融合を通じて新たな価値を創造することを重視し、旭化成の創業から変わらない人類への貢献への想いと基本的姿勢を示している。旭化成:グループ理念体系

まとめ

「MVV」は、企業にとって重要な意味合いを持つ。一つは、社員に対する明確な指針となる。何を目指し、どう行動すべきかが徹底されていれば、チームとしても一体感ある行動を取りやすい。そして、もう一つは社外へのアピールだ。これだけ多くの企業がひしめきあうなか、何を持ってその存在意義を理解してもらえるかは至難の業と言える。自社の「MVV」を明確に打ち出すことで、より多くの人々に共感を得られ、ファンになってもらえる可能性がある。また、同じ価値観を持った人材も迎えやすくなる。「MVV」は、社内の従業員への影響だけでなく、採用にも計り知れないメリットがあると言える。よくある質問

●「MVV」とはどういう意味?

「MVV」とは、ミッション(Mission)、ビジョン(Vision)、バリュー(Value)の略語を指す。経営学者ピーター・ドラッカーが提唱した企業経営の核となる概念で、ミッションは企業の使命、ビジョンは理念、バリューは行動指針を表す。●経営理念と「MVV」はどう違う?

まず、経営理念とは、経営を進めるにあたり、どういった方針や手段を取るのかを明文化したものだ。そのため、時代背景や経営者の交代などによって、変わることもありえる。一方の「MVV」は、経営理念をより具体的なゴールに落とし込んだもので、ミッション達成のためにビジョンがあり、それを支えるバリューという階層構造になっている。●「ミッション」のビジネスにおける言い換えは?

ビジネスにおけるミッションは「企業が果たすべき使命」や「社会における会社の存在意義」を意味する。事業を通じて社会にどのように貢献していくかという使命を表現するものであり、「使命」、「存在意義」、「目的」と言い換えられる。- 1