株式会社東京商工リサーチは2025年3月27日、「倒産した企業の平均寿命」に関する調査結果を発表した。本調査は、同社が2024年の全国倒産10,006件(負債1,000万円以上)の中で、創業年月が不明の1,215件を除いた計8,791件を対象に分析したものとなる。なお調査では、業歴30年以上を「老舗」企業、同10年未満を「新興」企業と定義し、業歴について法人は設立年月、個人企業は創業年月で起算している。

老舗企業の倒産が増加。3社に1社は業歴30年以上

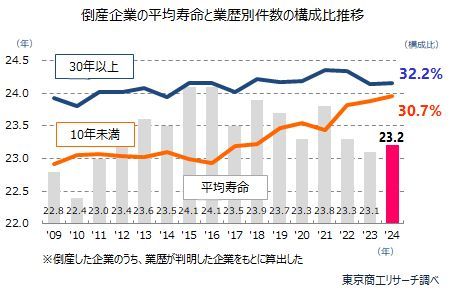

2024年の倒産件数は11年ぶりに1万件を超えた。そのうち、業歴30年以上の「老舗企業」の倒産件数は2,879件(前年比15.5%増)となり、全倒産件数の32.2%を占めた。さらにこのうち業歴100年以上の企業は6社となっており、前年の2社から3倍に増加している。また、2024年に倒産した企業の平均寿命は23.2年となり、前年(23.1年)より0.1年延びたことが明らかになった。平均寿命が前年を上回ったのは2021年以来3年ぶりだが、製造業や卸売業を中心とした老舗企業の倒産が影響している楽観視できない事実が浮き彫りとなった。

同社は、こうした実情に対し「コロナ禍からの景気回復局面において物価高、人手不足、人件費上昇などが経営を圧迫し、経営環境の激変に対応できない企業が淘汰されている現状がある」との見解を示している。

産業別の平均寿命では「製造業が最長」に。2009年からの推移は?

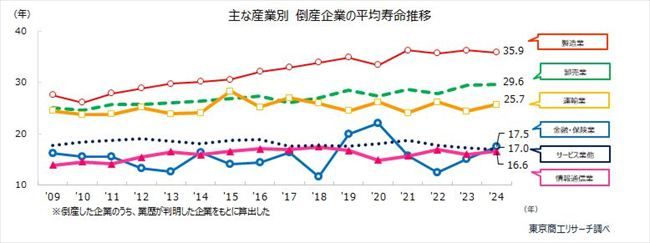

次に、先述の結果を産業別で分類した結果を見ると、「製造業」の平均寿命が35.9年(前年:36.3年)で最長となった。同社によると、製造業では業歴30年以上の老舗企業が62.2%を占め、全産業で唯一6割を超えたという。一方で、「情報通信業」は16.6年(前年:16.0年)と最短であり、製造業との差は19.3年と20年近くに及んでいる。

また、「卸売業」や「運輸業」でも平均寿命が延びており、それぞれ29.6年(前年:29.5年)、25.7年(前年:24.4年)となっていた。他方、「小売業」(24.1年、前年:24.5年)や「建設業」(21.7年、前年:21.7年)は伸張せず、ほぼ横ばいで続いた。

経営課題と時代への適応

同社の見解によると、老舗企業では代表者の高齢化や事業承継の遅れが課題として浮上しているという。また、過去の成功体験や経験則に捉われて柔軟な経営判断ができないケースも指摘されている。一方、新興企業では自治体による創業支援を受けながらも、小資本や甘い経営計画が原因で淘汰される例が多いとのことだ。また、コロナ禍で導入された公的機関や金融機関による支援策の終了や縮小も本結果に影響しており、過剰債務を抱えた企業は資金繰り維持が困難になっている。さらに、日本銀行による政策金利が引き上げられたことを踏まえると、企業には「低金利時代に構築されたビジネスモデル」からの転換が求められている。

今回の調査結果は、多くの企業経営者に重要な示唆を与えるものとなった。経営者層の高齢化や事業承継問題の対応策として、サクセッションプランや次世代リーダー候補の育成に取り組んでいる企業も多いだろう。経営計画の見直しや人材確保を進め、事業基盤の安定化にリスクがないか確認しておきたい。

出典:https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201208_1527.html

出典:https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201208_1527.html